桃山時代、天正年間に京都で始まった長次郎の楽茶碗は、それまでの日本の陶芸には見られなかった作風のものでした。手捏ねによって成形された茶碗であったこと、さらに千利休による侘び茶の完成期に、利休のいう草の小座敷での茶碗として、彼の好みによって作られ、利休の求めた禅的な理念を一個の茶碗の内に造形化したものであったといえます。このように侘び数奇のための茶碗という鮮明な目的意識をもって、しかも哲学的な思惟がその作風に大きく作用した茶碗は、利休時代以前にはなかったもので、そうした意味でも日本の陶磁史上特筆すべき存在です。

しかし長次郎の茶碗は、当時の茶会記にもうかがわれるように、長次郎作の茶碗として時代の脚光を浴びたというよりも、「宗易形」すなわち利休好みの茶碗として登場し、人々は利休の好んだ茶碗であったればこそ重用したにちがいありません。したがって長次郎茶碗の場合、作者はあるいは没個性的な存在であったかと思われます。多くの茶碗の作行きを見ても、部分的には多少のちがいはあるが造形の基本は一定しており、明らかに一つのかたを忠実にふまえているようです。そして利休形はその後の楽焼代々にも基本的に受け継がれ、さらにその他の多くの手捏ね茶碗の祖形となったのです。

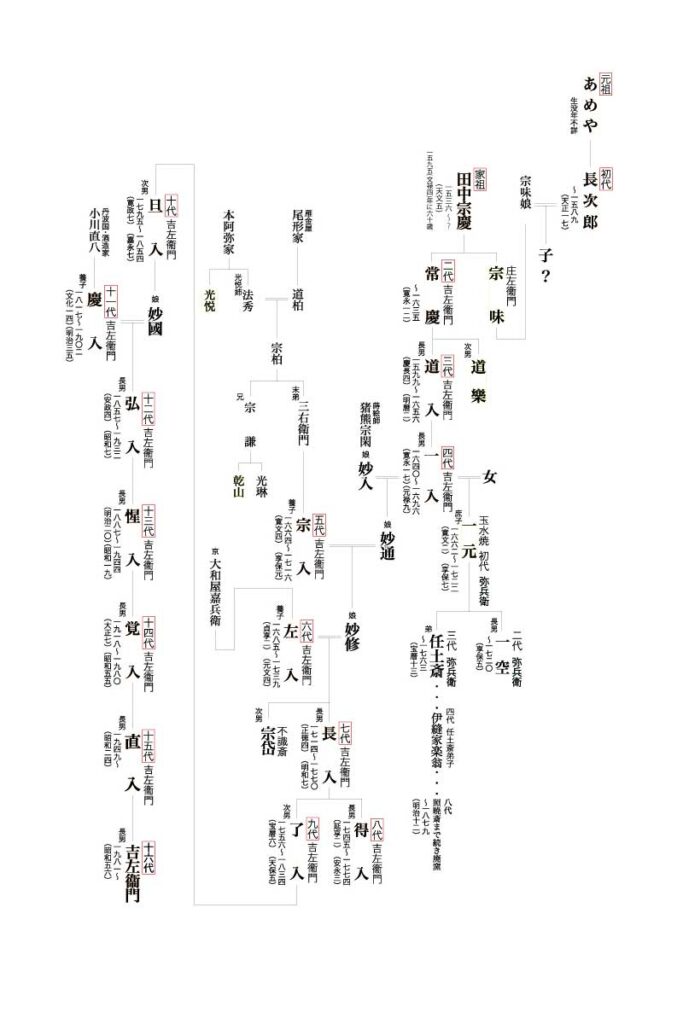

手捏ねの楽茶碗に個性的な作為を露わに示したのは本阿弥光悦であったと推測されます。そして光悦の作為には、明らかに織部好みの影響がうかがわれます。無作為な在り方を強調した利休の茶風に対し古田織部の好みは融通無礙といえるほど、自由奔放な作為に共感を示しています。しかもそうした在り方が時代の好みとして一般に普遍したことは、利休の活躍した天正年間までの茶陶には見られなかった現象で、慶長年間の世相を反映したものであり、光悦も当然その時代の人でした。そうした光悦は、その作陶の助力者であっまた吉左衛門常慶の子吉兵衛、すなわち道入の作風に影響を与えました。

吉兵衛は楽家の人でしたが、父常慶のように利休形を遵守するのではなく、光悦の茶碗と同様にかなり自由に変化を求めた作為的な茶碗を焼きました。いわば長次郎焼時代の没個性的な家業体から脱して個人的な茶碗師に転じたといえるかもしれません。そして以後代々今日にいたるまで楽家は、極めて特異な陶家として連綿として続いたのでした。楽家の特殊性は、その焼成技術が家屋内における内窯焼成であったため個人的な作陶家として生きたことと、光悦筆と伝える暖簾にしたためられているように「楽焼ちやわん師」として利休以来密接な関係にあった千家と深くつながって生きてきたことで、このような業態の陶家は他に見られません。

以上の歴史をもつ楽茶碗は、あまりにも千家の茶道と密着した陶芸であったためか、近年ともすれば研究家の間では陶磁史の片隅に置かれがちでしたが、近世のやきものを通観しますと、楽焼茶碗の存在は決して小さなものではなく、かなり大きな拡がりをもっていあります。楽家の他に玉水焼 大樋焼さらに幕末にはさまざまの窯があり、また光悦を筆頭に千家の宗匠、その他多くの茶人が手すさびの茶碗を作り、今日なお盛んです。

ところが、楽茶碗に大きな足跡を残した長次郎、道入、光悦の作商品はいくども紹介され、大いに成果を得ていますが、その後の三百年にわたる作風を多くの作品によって概観しうるものは、不思議なことにいままでありませんでした。道入以後でも、一入、宗入は道入にはない温雅な趣や重厚味のある茶碗を作り、決して凡工ではなかったことを再確認すべきですし、了入は道入の再来かといえるほどに巧者であったこと、また玉水焼の元祖一元も優れた手碗の持主であったことなど、楽茶碗に親しむ人ならばすでによく知るところであり、そうした楽茶碗を通じて時代の茶風をうかがうのもまことに興味深いものです。

道入俗称ノンコウで知られている道入は慶長四年(1599) に常慶の長男として生まれました。名を吉兵衛と呼ばれていたことは、『本阿弥行状記』今の吉兵衛は至て楽の妙手なり。我等は吉兵衛に薬等の伝を譲り得て、慰に焼く事なり。後代吉兵衛が作は重宝すべし。しかれども当代は先代よりも不如意の様子也。惣て名人は皆貧なるものぞか「し」という有名な光悦の言葉によってうかがわれ、他に 「吉兵衛焼」と千家の宗匠が書付した茶碗も残っています。しかしもっとも一般化しているのは異名のノンコウで、その作品のほとんどは「のんかう」や「ノンカウ」の作と書付されています。この異名については、宗旦がかつて伊勢参宮の途中に、伊勢鈴鹿の能古茶屋で休み、近くの竹で二重切花入を作り、茶屋に因んで「ノンカウ」 と銘して吉兵衛に贈ったものを、道入が常に愛玩して花を入れていたので異名になったと伝えられています。

のんこ吉兵衛の活躍期は元和年間にいたってからですから、光悦が家康から鷹峰の土地を拝領し、鷹峰隠士として茶碗などを作るようになった元和四五年頃には十分に働ける存在になっていたと思われおそらくは父常慶に代わって光悦の作陶の手伝いをしたのでしょう。

常慶が残した寛永十二年(1635) には吉兵衛は三十七歳の男盛りで、光悦の影響もあり、作振りや釉、焼成法などを大いに工夫改良したにちがいありません。しかし光悦の茶碗と関連させて推測しますと、常慶在世中の元和年間中期以後には、すでに光沢のある艶やかに溶けた吉兵衛の黒楽は焼かれていたのではないかと思われ、とすれば常慶はすでに隠居して、実際の仕事は吉兵衛がまかなっていたのかもしれません。

そうした吉兵衛すなわち後の道入の作品をつぶさに見ますと、やはり利休形を基本とした穏和な作行きのものと、光悦の影響を受けて個性的な作為を大いに発揮したもの、さらに器形は古風だが釉調は古楽とは一変したものなど、いろいろに変化しています。光悦がいっているように妙手であったことは、総体薄手にしかものびのびと作り、ことに見込の広く大きい作行き、薄く削り上げた口造りの巧みさは、楽代々のなかでも抜群で、後世に大きな影響を与えています。

そして腰のまるみと高台の削り、口の抱え込ませ方に独特の手ぐせがあるようで、鑑識上の重要な見所となっています。印を高台内に捺したものが多いですが、やはり印付の効果を見せるために、常慶まではあまり行わなかった高台土見せものを多く焼くようになるのも道入からです。土は聚楽土のほかに白土も使っていますが、白土を用いるようになるのは常慶時代からであったようで、光悦が吉左衛門に宛てた「ちゃわん四分ほと 白土赤土御持候而 いそき御出可有候 かしく 正ノ十六 光悦 (花押) より ちゃわんや 吉左殿」 という手紙が楽家に残っています。

道入の作行きの特色として、一般に広く知られているのは、口造り蛤端(薄く蛤のように作られている)、見込が広く大きく、茶溜りをつけません。いったいに高台の切込みが鋭いです。黒釉がよく溶けて光沢があり、俗に幕釉と呼ばれているように、口部から胴裾にかけてあたかも垂幕のように厚くかけています。さらに黒茶碗では、釉中の不純物が漂泊して生じた蛇蝎釉のものを焼くようになったのも、彼に始まります。また黒釉をかけはずして、俗に黄はげと呼ばれる白抜文様をつけるのも彼の始めた作為であり、「稲妻」 (図4) や 「小鷹」 (図51)に見られるように、後を嗣いだ一入の特色とされている朱釉黒茶碗も、彼はすでに焼いています。また赤楽で濃淡二種の黄土を塗って透明釉をかけたもの、砂釉と呼ばれているざらめいた膚の赤楽を焼き始めたのも道入であるがそれは珪石(日の岡) を粉にして釉に混ぜたものです。高台などに捺された印は大小二種あり、小印は前作、大印は後作といわれていますが、判然としません。

以上のように、若年の頃から工夫を重ねた人で、なりふりかまわずに仕事をしていたのでしょう。光悦が貧乏であったといっているのは、彼の最大の庇護者ともいえる千家自体も、経済的には逼塞していた時代であったから当然のことであったかもしれません。そしておそらく宗旦や光悦の影響を受けて、人におもねることもしなかったにちがいなく、そうしたことが意外に貧の大きな原因であったかもしれません。光悦の 「名人は皆貧なるものぞかし」という評も、どこか名人気質をうかがわせるものがあります。明暦二年(1656) 歿、享年五十八歳でした。

一人道入(ノンコウ)の四十二歳の時、寛永十七年(1640) に生まれました。

初名を左兵衛といい、後に父と同じく吉兵衛と改め、さらに祖父常慶の通称吉左衛門を名乗りましたが、襲名の時期は判然としません。道入の残した明暦二年(1656) 以後ではなかったかと推測されます。

寛永十七年といえば、父道入に強い影響を与えたと思われる本阿弥光悦はすでに残した後で、楽家ともっとも密接な関係にあった千家の当主宗旦は六十三歳、不審庵を継いだ江岑宗左は寛永十九年二十五歳で紀州徳川侯の茶頭となっています。その後今日庵を継いだ仙叟宗室が加賀前田侯、官休庵を起した一翁宗守が高松松平侯に仕えていますので、一人の幼少年時代に千家の茶道は、幕藩体制下にその基盤を確立しつつあったといえます。彼ら千家の宗匠に大名や時代の人々が教えを求めたのは利休伝の茶法であり、祖父の遺法をかたくなに守っていた宗旦の茶人としてのあり方が高く評価され、彼に替ってその息子たちが大名の茶頭として仕えることになったといえましょう。そして、不審庵に伝来した宗旦から江岑宗左に送られた手紙二百五十余通によると、時代の人々は宗旦や江岑を通じて利休好みの道具あるいはその写しをさかんに需めているようで、いわば利休、宗旦の茶が再び時代の脚光を浴びつつあった時期にあたります。

一人の父道入の作風は、現存する茶碗によると、長次郎、常慶時代の基本であった利休形から脱して、光悦の影響か、自由に作為を働かせたものが多いです。だが一方では宗旦やその門下の茶人たちの注文に応じて利休好みの長次郎茶碗の写しも作っていたようで、釉調は異なるが長次郎写しといえる器形の茶碗はかなり残っています。『松屋久重茶会記』 の慶安二年(1649) 四月五日の条に、千宗旦が 「シュ楽(聚楽) 茶ワン 今油小路ニテ ニセテ今焼き候由」という茶碗を使ったことが記されていますが、それはおそらく道入作の長次郎写しの茶碗であったと思われます。この記録は一端をうかがわせるに過ぎませんが、宗旦と三千家が分立した頃、利休形茶碗の注文がかなりあったと推測されます。

たしかに、一入が楽焼茶碗師として生活するようになった時期、彼の周辺には最晩年の宗旦をはじめ、江岑、仙叟、一翁など三千家の家元、杉木普斎、山田宗徧、藤村庸軒、久須美疎庵など宗旦門下の茶人たちが活躍しており、彼らのほとんどは利休、宗旦伝の長次茶碗を所持し、盛んに箱書付をしたりしています。利休がすでに歴史上の人となり、時代の人々が利休以来の由来を知ることを欲したために箱書付をしたのであり、由来を求めることは、その侘び茶を再認識しようという気風が高かったからでしょう。一入の茶碗の作風が、道入のように自由な作為を示したものが少なく、ほとんどが長次郎の茶碗を彷彿させる端正な形のものが多いのは、一人個人の好みというよりも、時代の人々の要望により、一入は自ずから侘び茶碗の原点、すなわち利休好みに帰らざるをえなかったのではないでしょうか。しかし楽焼茶碗師としての存在を示すには、単なる長次郎写しではなく、独特の作為を釉技によってあらわそうとしたのか、一人は道入伝の黒釉のほかに、世に有名な一入朱釉ものを好んで焼いたようです。成形の手腕も決して道入に劣るとは思えません。

ただ彼と彼の周辺の需要者が、道入のように技を露わに見せたものより、内包的な長次郎風の茶碗を好んだために、一見穏和で慎しゃかな作行きのものを多く作り、それを自分の茶碗の特色として終始一貫しています。茶碗師として活躍するようになったのは明暦二年に父道入が歿してからであったと思われ、すなわち十六、七歳から五十七歳にいたる四十年間茶碗師として生きましたが、その間の作品は「西湖」 (図12) や 「四方山」 (図14) にうかがわれるように、端然としたなかに大きさもあり、しかも雅味深く慎ましいです。

土は長次郎時代以来の聚楽土のほかに白土、さらに備前土を混ぜたものも使っています。黒楽の朱釉は一種の窯変で 釉中の鉄分が漂泊したものでしょう。目跡すなわち五徳目は、一入時代からほとんど三個です。ところが一入の茶碗として伝来しているものでもっとも注意を要するのは、楽家先代覚入によると、一入の庶子一元やその子弥兵衛など玉水焼初期の作品に、一見、一入と似た朱釉の皇発したものが多いことです。このたびの取材中にもそれと思われるものがあり、純然とした一入作と比較しますと、釉調だけではなく作行きその他にも、ほぼその差が認められました。しかし、極めて厳密に区別しうるとはいいがたく、世上玉水系の作品で一人とされていあるものは意外に多いです。茶碗の外側全面が鮮やかに朱に焼き上がっているものはむしろ玉水焼に多いといえるようであり、黒釉中に斑に浮かぶように、しかも内側外側ともに朱釉の呈発した茶碗は一人のものです。また一入は総釉のものが圧倒的に多く、土見せ在印ものは少ないので珍重されています。印の上に釉のかかった潰し印ものも少なくありませんが、無印ものも多いようです。いったいに高台を小振りにまるみ強く作っているのも一入の大きな特色であり、高台を見ればほぼその判別がなしうるのではないでしょうか。

一入時代から「吉左衛門」 または 「一入」というように、箱の蓋表に署名捺印した共箱を調製するようになり、一入は生涯一種の印のみを用いました。印は一見道入印とも似ていますので、印の上に釉薬のかかった潰し印で道入風の作調のものに、後世、千家の宗匠が誤って「ノンコウ作」と書き付けたものがあり、一入の赤茶碗としては優作ですが、箱が道入となっているために、はばかって収載しなかったもの、あるいは「小鷹」のように道入の作を一入と書き付けたものもあります。

寛文二年(1662) 二十四歳の時、玉水村出身の妾との間に一元 (玉水焼初代)が生まれましたが、寛文五年(1665) 二十七歳の時、雁金屋三右衛門の子で二歳になる平四郎 (宗入) を養子とし、元禄四年(1691) 秋五十二歳で剃髪して隠居し、一入と称しました。元禄九年(1696) 一月二十二日歿、五十七歳。法名は体門院一入日悟居士。

道入の代から楽家は伊勢の御師と関係があったのか、伊勢に下ったりしていますが、一人も庶子一元や養子宗入とともに伊勢山田に赴いて寓居し、やきものを焼造したことが伝えられています。おそらく宗旦四天王の一人で、伊勢山田の御師であった杉木普斎の招請によったものと思われます。

ところで道入時代の楽家は油小路のいずれかにあったようである経済的理由によってか、一入の時には妻の実家である蒔絵師熊谷宗閑のもと、猪熊元誓願寺下ルに住まいし、晩年に現在の油小路に移っています。なお一入の妻は晩年妙入と称してやきものを作り、その作品は妙入焼といわれたと伝えられます。

宗入宗入は一入の養子となり、楽家を継いだ人です。実父は京都油小路二条上ルに住した雁金屋三右衛門で、三右衛門は光琳、乾山の父緒方宗謙の弟に当たり、京都の町人としては上層階級に属する家柄であったといえます。寛文四年(1664) の生まれで、二歳の時、楽吉左衛門(後の一人) の養子になりましたが、吉左衛門にはその時すでに腹の子で後に玉水焼の祖となった二歳上の子(後の一元)がいました。宗入は幼名を平四郎、後に惣吉、さらに養父吉左衛門が元禄四年(1691)隠居して一入と号した時、二十七歳で代を譲られ、吉左衛門を名乗ったと伝えられていますが、宗入が長次郎以来の楽家の系譜を覚書きした『宗入文書』によると、元禄元年(1688) にすでに吉左衛門を称していたようにも思われます。だが、あるいはすでに吉左衛門を名乗ることを養父一人との間で約して、「宗入文書』に自身を吉左衛門と書き入れたのかもしれません。

庶子とはいえ、一人の実子である後の一元が存在していたことは、幼少からの養子ではありましたが、宗入にとっても楽家にとっても問題となったようです。玉水焼の六代涼行斎弥兵衛が述べた 『日本楽家伝来』によると、一元は豊臣秀吉から賜った銀の楽印、ならびに楽家伝来の秘書をすべて持ち去ったと述べていますが、一入と宗入との間でいまさらのようにその家系についての覚書がしたためられていることは、あるいは過去帳などの重要書類を一元が持ち去ったためかもしれません。しかし一方、楽家に伝わった一人の遺言書(楽美術館蔵) によれば、一元は母親とともに別宅に住まいし、六歳の頃に充分な手当を得て楽家を出たようです。しかしその後の飢饉の折りに再び楽家の手伝いをするようになり、一人は晩年に再度一元を楽家から出しています。あるいはこの時に一元は母親の生地である南山城玉水 (京都府綴喜郡井手町字玉水) に一家をなし、いわゆる玉水焼を始めたのでしょうか。

宗入は宝永五年(1708) 四十五歳の時剃髪隠居し、不審庵の随流斎宗佐の宗の一字を覚々斎原叟からもらって「宗入」と号したといいますが、不審庵は利休以来代々 「宗」の字を用いていますから、その間のことは伝説の域を出ないのではないでしょうか。また覚々斎から麁閑亭の号をもらったといわれています。享保元年(1716) 九月三日歿、五十三歳。法名は梅室院宗入日馨居士。

『任土斎秘書』 という写本に「一入マテハ貫者ニテ宅モ方々ニ住ス」 と記されていますが、光悦の言葉を聞書したといわれる 『本阿弥「行状記』にも吉兵衛道入は貧であったと記されていますので、道入、一入時代は楽家は特に貧であったことは事実でしょう。それが宗入時代からしだいに持ち直したとすれば、やはり養子宗入を雁金屋から迎えたことが作用したと考えられぬことはありません。したがって説のとおり宗入、一元の間に相続争いがあったとすれば、貧なる名人道入の子一入が、楽家の存続によほど腐心した上での致し方のない結論であったように思われるのです。しかし、宗入が雁金屋の子であったから楽家が豊かになったと見るより、むしろ千家自身が貧なる宗旦時代を過ぎ、三千家が大名に仕えてその経済がしだいに安定してきたことが、密接な関係にあった楽家の茶碗師としての立場にも、自ずから影響していったとも推察されます。

ところで、一人と宗入との間で系譜の覚書 『宗入文書』 が記され、それが長い間楽家では秘され、十四代吉左衛門氏(覚入)の英断によって初めて世に公開されたことは、やはり大きな出来事であったといえます。宗入がこれを書き残さなかったならば、いわゆる長次郎焼の作者たちについての事実は、いまなお謎に包まれていたにちがいありません。

宗入は養子とはいえ、二歳から楽家の人となったのですから、茶碗作りはすでに幼少の頃から熟知していたといえます。そして養父一入が長次郎焼時代の作風、すなわち利休形を基本とした作陶姿勢を示した影響を受けて、彼もまたそうした在り方を基本にしていたように思われます。

作品はいったいにやや厚手で、決して技を露わに見せようとはせず、一入よりもさらに重厚な趣の作品が多いです。ことに黒茶碗は、般に宗入のかせ釉と呼ばれているように、あたかも長次郎焼茶碗の一部に見られるかせ釉と似た趣のものに焼き上げています。しかし、釉の性質が長次郎焼とは異なるため、褐色に焼き上がったものはなく、黒く焼き上がって釉膚がざらめいています。覚入の言によると、宗入のかせ釉は左入のかせ釉よりも火度が上がらなかったためにきめがやや細かいのが特色だそうです。しかし、釉がかりは左入りもいったいに厚いようであり、また左入と著しく異なるのは高台の作りで、いずれも低く、高台の幅が広く平らなのが共通した特徴です。長次郎焼を基本としていますから、後の茶碗のように意識的な五岳の口造りはまだ行われず、見込には必ず茶溜りをくっきりとつけています。

正徳三年(1713) 五十歳の時、半白の祝いに黒茶碗二百個を作り、覚々斎原叟の書付と銘を得て配り物としたらしいですが、正徳三年が「癸巳」 に当たりますので、一般に「宗入二百」あるいは「癸巳茶碗」 と呼ばれ、宗入の代表作とされています。

左入楽家は宗入、左入と二代続いて養子を迎えます。左入がいつ頃楽家の人となったかは判然としませんが、京都油小路二条東入ル大和屋嘉兵衛の次男として、貞享二年(1685) に生まれています。やはり初名を惣吉といい、宝永五年(1708) 二月二十四歳のとき宗入から代を譲られて吉左衛門を襲名し、享保十三年(1728) 秋四十四歳で剃髪、覚々斎原叟宗左から左の字をもらって左入と号したと伝えられています。

諱は嘉顕、元文四年(1739) 九月二十五日に五十五歳で歿した。法名は知覚院左入日信居士。

よしあきら養子ではありますが、なかなかの技巧の持主であり、道入のようなつよい個性的な作為は示しませんでしたが、一入や宗入とはかなり異なり、長次郎写しも焼造していますが、光悦写しにも巧みでありさらに「左入二百」と称される茶碗のなかには、独特の作為を示したものがあって、いったいにかなり技巧的です。

黒茶碗にはよく溶けた釉膚のものと、宗入のかせ釉に似たものがありますが、宗入よりかせの荒いものがあるのは、火度が上がっているためでしょう。赤茶碗にも濃淡二種ありますが、淡い色調の茶碗には淡く発色する黄土が用いられているようであり、上にかかった白釉は同質の釉です。

享保十五年(1730) 四十六歳のとき、原叟の手作り茶碗五十個を焼いたらしく、さらに享保十八年四十九歳の時、如心斎の銘になる有名な「左入二百」の茶碗を焼いていますが、箱の蓋表には必ず 「二百之内 左入 印」と書き付け、蓋裏には如心斎が銘と花押を書き入れています。享保十八年は如心斎二十九歳に当たります。さらに元文三年長次郎の百五十年忌を営み、赤茶碗百五十個を焼いて配ったと伝えられています。

長入長入は左入の長男で、正徳四年(1714) に生まれ、幼名を惣吉宗吉とも書く)、諱は栄清といいました。父左入の三十歳の子で、享保十三年(1728) 十五歳の時家を継いで吉左衛門を襲名し、宝暦十二年(1762)四十九歳で剃髪して長入と号しましたが、長の一字は長次郎にあやかったものと伝えられています。明和七年(1770) 九月五日歿、五十七歳。

槌斎と号し、法名は此我土院長入日覚居士。

宗入、左入と続いて養子を迎えましたが、この間に楽家は御茶碗師として安定した地位を築いたように思われます。千家も如心斎と又玄斎という傑物が不審庵、今日庵に輩出し、ことに如心斎は紀州徳川家大阪の豪商鴻池家とも深く交わるなど、家門の繁栄に意をつくしていますが、そうした背景が楽家にも反映したものと推測されます。

一入から左入までの時代に、いわゆる利休形の長次郎茶碗の声価が定まり、「木守」 「大クロ」 「鉢開」 「東陽坊」 「早船」 「検校」 「臨済」の七碗が利休好みの代表作として尊重されるようになり、それぞれに写しを作っていますが、長入も七種一揃の写しを幾組も残しています。

しかし長入の作は左入ほどの技巧もなく、楽代々のなかで黒赤の茶碗は平凡な作が多いです。しかし如心斎好みの玉絵を彫りつけ、金泥をさした茶碗や、大振り重ねの島台茶碗は長入に始まり、他にも文様を彫ったり赤地に白で描いたりしたものが少なくありません。また数印ものもこの長入から作るようになり、織部写し、彫三島写しも手がけ、いったいに絵文様や色釉を用いるなど、装飾的な作品、さらに細工ものも好んで作ったようですが、やはり享保から明和という爛熟した時代相が反映したものといえます。茶碗の口造りに五岳が形式的に備わるのも、長入時代からと推測されます。

得入よしただ長入の長男。延享二年(1745) 長入三十二歳の時の子であり、当時としては遅くなした子といえます。幼名は例によって惣吉、諱は喜制。

宝暦十二年(1762) 二月に十八歳で家を継ぎ吉左衛門を襲名しましたが、生来蒲柳の質であったらしく妻を持たず、明和七年(1770) 父長入が五十七歳で歿した時まだ二十六歳でしたが、弟惣次郎 (了入) に家を譲り隠居して佐兵衛と改名、安永三年(1774) 十一月十日に三十歳の若さで歿した。初め長好という法名でしたが、寛政十年(1798)二十五回忌に当たって賢義院得入日普居士の法名を贈られました。したがって、共箱には得入と書き付けたのは存在しません。

吉左衛門として活躍したのは十八歳から二十六歳まででしたから、作品の数は極めて少なく、そうした意味で得入の茶碗は意外に珍重されています。しかし、了入の作品と極めて類似したものがありますので、あるいは弟の了入がかなり手伝っていたのではないかと思われます。また、光悦写しや弟の了入の影響を受けた玉の絵などの絵文様ものも作っていますが、作品はいったいに厚手で、けっして巧者であったとはいえません。赤、黒ともに総釉のものがほとんどです。

了入もち得入の弟で、宝暦六年(1756) に生まれました。幼名を惣次郎といい、諱は喜全。明和七年(1770) 父長入が残した時、兄の得入も隠居して家を譲ったため、十五歳で吉左衛門を襲名し、安永三年(1774) 十九歳の時に兄得入が残しました。天明八年(1788) 京都に「団栗焼け」と呼ばれた大火があり、楽家も類焼しましたが、この時長次郎以来保存されていた土などもすべて焼失してしまったといわれています。翌寛政元年(1789)に長次郎の二百年忌を行ない、啄斎の指示によって赤茶碗二百個を作り、さらにかつて宗入によって始まった、いわゆる「二「百」の赤黒の茶碗も作り、それには啄斎が書付しています。

寛政三年(1791) 三十六歳の時、不審庵の啄斎と談合の上「聚楽「焼的伝』 を記述し、それを啄斎に筆記してもらっていますが、今日広く知られている楽家代々の系譜は、これが基本となっています。ししかし、その的伝は多くの人々が指摘しているように真実を伝えたものではなく、ことに 「宗入文書』が公開された今日では、無意味なものになったといえます。

享和四年(1804) に長男惣吉が十八歳で夭折し、文化八年(1811) 五十六歳の時、剃髪して代を次男惣治郎(後の旦入)に譲り、了々斎からの一字をもらって了入と号しました。そして、さらに文政元年(1818)六十三歳の時、了々斎の手作りの茶碗、赤黒五十個を焼き、別に赤黒十余個を作って千家に贈ったと伝えられ、その時了々斎から「「土軒」 の額を贈られています。

文政二年に了々斎、次男惣治郎 (旦入)とともに、偕楽園焼など領国内の産業奨励に力を尽くしていた紀州徳川家十代治宝侯に伺候し、香合、水指、建水などを焼き、以後幾度か紀州に行っています。

さらに文政年秋、七十歳にいたって近江(滋賀県) の石山に隠棲し、古稀の祝いに赤黒の茶碗七十を作っていますが、ここにいたってまさに悠々自適の境に遊んだようです。天保五年(1834) 九月十七日歿、七十九歳。楽家代々のなかでは長寿の人でした。法名歓喜院了入日法居士。他に秀人、雪長などの雅号があります。

十五歳で代を継ぎ、七十九歳で歿するまで、六十五年にわたる作陶生活ですから、その作風はかなり変化に富んでいます。初期のものは父長入や兄得入と類似していますが、その後は天性の才にまかせて道入の風を倣ったものが多く、範使いなど道入以上に作為的であり、巧妙なものがあります。しかし晩年にいたりますと、そうした巧緻な技の世界から脱却して、宗匠の手捏ねにも似た稚拙味を強調したものを作っているのは興味深いです。

「啄二百」の茶碗の多くは作振りおとなしく、また無印のものが多いですが、それらは三十四歳の作ですから、了入の前期の作を象徴するものといえます。五十六歳で剃髪するまでに、俗に火前印 (天明八年の大火までに使用の印で三十三歳まで) と呼ばれる印を捺したもの大火以後隠居までの間に使用した中印と呼ばれる印を捺したものがあり、さらに隠居後は草楽印と呼ばれる草書体の楽字印大小二個を用いています。このように生涯のうちに数種の印を用いるようになったのは了入に始まります。それらの印のほかに、長次郎二百年忌の作のみに用いた大振りの草書体楽字印 (俗に寛政判または茶の子判と呼ばれる)、さらに文政以後陽刻の「土老人」の印を草楽印と併用するようになり、他に 「梅園」 「蕭」という印も捺しています。さらにまた制作年代の干支を刻した小印を茶碗の高台などに捺し、それをまた、箱蓋の桟の側面に隠し印風に捺すことをしていますが、これは明らかに偽作に対する用心からなされたものと思われます。それは了入と号した五十六歳以後、先祖から兄得入にいたるまでの極めて多くの作品の極め書を依頼されるに当たって、判別しがたい作品があまりにも多いことを知り、特別の注文品には箱を吟味し、干支を茶碗と共箱に捺すなどしてその難を逃れようとしたのではないでしょうか。そしてまた、楽代々のなかで了入の茶碗ほど偽作の多いものはなく、とくに彼に師事した神楽文山とその子二代文山が巧妙であったようで、それらに後の千家の宗匠が書付したものがかなりあることは注意すべきであり、それらは土味の相違以外には判別しがたいです。

また円山応挙、松村景文が絵を描いている了入の茶碗も伝わっていますが、楽家にはその間の消息を伝えるものがまったく見当たらぬため、それらの真偽についても一考を必要とするようです。

了入とその子旦入が活躍した明和から文化、文政さらに幕末弘化にかけての十八世紀後半から十九世紀前半までは、日本全土の各地に大小さまざまの窯が興って、陶磁器が一般の生活用具として定着しつつあった時であり、さらに楽茶碗の作陶も広く普及して、専門あるいは趣味の作陶が大いに行なわれたため、模作、偽作が世上ににわかに充満したものと推測されるのです。

旦入旦入は了入の次男として寛政七年(1795) に生まれましたが、兄惣吉が和四年(1804) に十八歳で歿したため、文化八年(1811) 父了入が隠居した時、十七歳で吉左衛門を襲名しました。幼名を市三郎、後に惣治郎と改めました。諱は喜愷。

よしすえ了入の時代に、道入以来不審庵代々の宗匠を通じて交渉のあった紀州徳川家といちだんと密接になり、さらに旦入も文政二年(1819)初めて了々斎、了入の共をして紀州に赴き、徳川家十代治宝侯の西浜御殿の御庭焼に奉仕して以来、文政九年五月、文政十年十月、文政十三年四月、天保三年(1832) 十一月と四回にわたって御庭焼に従事し、文政九年には治宝侯の書した「楽」 字を拝領してこれを印とし箱書に「拝領御文字 吉左衛門 丙戌年晩冬初造」 と書しているものがあります。また、天保三年には侯の命によって、御付人安藤惣右衛門 御小姓頭山田外記に釉法を伝授しています。さらに天保五年四十歳の時、紀州徳川十一代斉順侯が湊御殿に御庭焼清寧軒窯を築くに当たって奉仕し、楽焼の他に志野、織部、唐津、萩、南蛮等の倣作も作り、「清寧」 二文字の印を捺しています。天保十三年には長男惣吉(後の入)とともに紀州に赴き、翌十四年九月にも再び紀州に行き、この時も藩士藤田万右衛門、萩野専右衛門に釉法などを伝授し、そして弘化元年(1844) 五十歳の時の最後の紀州行では清寧軒窯で黒茶碗百五十個を作っています。

この間天保九年十月、初代長次郎二百五十年忌法要を営み、不審庵の吸江斎からもらった行書の楽字印を捺した黒茶碗二百五十個を作っています。そして、弘化二年十二月二日五十一歳で剃髪隠居し、吸江斎から宗旦の旦の一字を請けて旦入と号しました。嘉永七年(1854)十一月二十四日歿、六十四歳。法名は実相院旦入日得居士。雅号秀人。

旦入の作風は、了入の影響を受けつつも了入ほど巧緻ではなく、しかも剃髪後はどこか稚拙味を求めた風が強いです。土は了入と同様、京都深草大亀谷産の白土を用い、黒釉もほぼ同様です。印は儒者小沼日向守が書した俗に木楽印と呼ばれる印を吉左衛門時代に用いていますが、文政九年からは徳川治宝侯から拝領した隷書体の楽字印、さらに天保九年長次郎二百五十年忌から隷書体楽字小印と吸江斎筆の行書体楽字印を先祖の年忌の折の作に使用しました。俗に隠居判と呼ばれる行書体の印は弘化二年から用いていますが、筆者は大徳寺玉林院の拙叟和尚です。また、旦入の代から諱に代を表示した印を使うようになりますが、彼は「十代喜愷」 の方形印を用いています。隠居後は本宅裏に麁閑亭 (この亭名はかつて宗入が覚々斎原叟からもらった雅号) を建てて住し、箱書に 「於松下麁閑亭旦入造」 と記したものがあります。なお旦入も、了入の影響と時代の要望もあって、先祖の多くこの作品の極め書をしています。

慶入入は入の実子ではなく、丹波国南桑田郡国分庄の酒造家小川直八の三男として、文化十四年(1817) 三月三日に生まれ、文政十四年頃に楽家の養子となっています。初名は判然としませんが、楽家に入ってから代々の幼名であった惣吉を名乗り、諱は喜貫と称しました。

よしつら弘化二年(1845) 十二月二日二十九歳で家を継ぎ、吉左衛門を襲名しました。そして弘化三年、三十歳にいたって初めて吉左衛門と箱書した作品を世に出したと伝えられています。

嘉永七年(1854) 四月六日、三十八歳のとき御所炎上の際に類焼にあい、楽家の記録や手本などを収めた土蔵一か所を残して、すべてを火中にしてしまいましたが、安政四年(1857) 三月二十日に弘入が生まれ、この年に現在の邸宅が新築されました。そして明治四年六月十七日、五十六歳で隠居し 「積善家余慶有」の語に因んで慶入と号しました。その間安政三年春に西本願寺の御庭焼、山科の露山窯を手伝い、大谷光尊法主から 「雲亭」 の雅号をもらって、露山焼には 「雲亭」の印を使用しました。また慶応元年(1865) 四十九歳の時には、孝明天皇の御用命で狩野永岳下絵の雲鶴文大鉢、翌年には御茶碗を納入しています。

明治八年五十九歳の時、不審庵碌々斎に随行して、出雲、備前などに数か月旅をし、各々の地の窯で作品を作っています。翌明治九年、京都府御用掛と博物御用掛に任命され、明治十七年六十八歳の時、二代常慶二百五十年忌に当たり、碌々斎筆桐ノ絵菓子皿を製作し、「天下一」の印を捺して諸方に配りました。明治二十年七十一歳の古稀の賀に当たって、焼貫き鮟鱇形火入を製作して配り、この頃本宅の向い東北角の家に隠棲しました。明治二十三年には十二月十一日から、初代長次郎の三百年忌の茶会を催し、翌年六月まで二十四回にわたって行ない、さらに明治二十六年七十七歳に当たり喜寿の祝いの茶事を催しています。明治三十五年一月三日歿、八十六歳。法名は清雅院慶入日禅居士。号を随宣と称しました。

慶入は楽家代々のなかではもっとも長寿の人であり、その間、明治維新の変革期に遭遇し、火災にもあうなど事の多い時代に生きましたが、よく楽家を維持し、しかも次代の繁栄の基礎を固めた人で、楽家代々のなかでも特に秀でた人物であったように思われます。しかも作陶にも優れた手腕を見せ、道入、了入に匹敵する技巧の持主でした。作振りはいったいに薄作りのものが多く、しかも技巧をあまり目立たせず、温雅な趣のある茶碗を残しています。茶碗だけではなく、向付、皿、鉢など多種多様な作品を作っていますが、それは維新の変動期に当たって、家業保全のために、自ずから需要に応じたのでしょう。

生涯に印判を三種用いていますが、弘化二年二十九歳で十一代を継いでから、安政元年三十八歳までに使用した印を俗に蜘蛛巣判といい、その筆者は大徳寺の大綱和尚。安政元年から明治四年五十五歳で隠居するまでに用いた俗にいう中印は、董其昌の法帖から選んだもの。明治四年に隠居して慶入を号してからは、これまで代々に見られなかった特殊な印判 「白楽印」を用いています。他に「天下一」「雲亭」の印があり、また旦入に倣って「十一代喜貫」 の諱をあらわした方形印を用いています。

弘入よしなが慶入の一子として安政四年(1857) 三月二十日に生まれました。幼名を小三郎といい、後に惣治郎に改めています。諱は喜長と称しました。明治四年六月に十五歳で家を継ぎ、十二代吉左衛門を名乗りましたが、作品は明治十四年二十五歳頃から世に出したと伝えられています。明治二十三年三十四歳の時、初代長次郎三百年忌を父慶入とともに催し、その記念として赤茶碗三百を作り諸方に配っています。大正八年十一月二十七日に剃髪して弘入と号し、大正三年以来別邸としていた石山に隠居しました。弘入の号は「子日 人能弘道 非道弘人」という句(『衛霊公編』 第十五)に因んだものです。以後は京都の本宅と石山の別邸を往復し、隠居後にかなり多くの作品を残していますが、なかに「湖南作」 「石山作」などと箱書したものがあります。昭和七年九月二十四日石山の隠居所で歿した。七十六歳、法名は篤信院弘入日温居士。雅号雪馬。

弘入もその青年期が維新の変革期に当たり、茶道が衰退したため家業が振わず、父慶入とともに苦難の一時期を過ごしましたが、日清、日露の戦争後はふたたび茶湯が盛行するようになったため、自ずから需要も高まって家は繁栄しました。その人柄は温篤で、よく家業の保全に尽くした人であったらしいです。生涯に用いた楽字の印判は四種で、二十五歳頃から大正八年に隠居するまでは石川丈山筆の楽字印を用いています。剃髪して弘入と号してからは徳川頼倫筆の楽字印、また伏見宮貞愛親王筆の楽字印を御用命の時のみに使い、明治二十三年長次郎三百年忌の作には碌々斎筆の草書体楽字印を用いました。他に西本願寺用に 「澆花」 字の繭形の印、「十二代喜長」の方形諱印があります。