天目・青磁・絵高麗・赤絵・染付・古染付・呉須・祥瑞・安甫絞り手・紅安南

喫茶のふうが、中国大陸からはじめて伝わってきたのは、いつごろのことでしょうか。正史では平安時代の初め、弘仁六年に近江梵釈寺の僧永忠が、嵯峨天皇に茶を煎じ奉ったのが最初の記事で、まもなく畿内をはじめ、近江、丹波、播磨などの、国に茶を植え、毎年これを献ぜしめたと伝えています。また当時、朝廷貴族の潤で流行した漢詩には、喫茶の風趣をうたったものが、たびたび見られるところから、平安初頭、貴族や僧侶の間では、すでに茶が、かなり流行していたことが推察され、唐代喫茶のふうは、少なくとも奈良時代の末期には、伝わっていたと想像されます。

喫茶のふうとともに、唐のもろもろの茶器類がもたらされたことも、また容易に想像されるところです。特に茶碗は、最も密接で重要な器であり、当時わが国では、それに当て宍るべき美碗は、とうてい造れない時代でしたから、当然。かの地の茶碗が賞用されたにちがいありません。唐の陸羽の『茶経』によれば、当時の茶法は団茶を粉末にし、これを熱湯に投入して、かきまぜながら煮る法で、その茶湯の色は、丹紅色でした。したがって、ごれを茶碗に酔んだ際、その茶碗の色によって、茶の色の美醜が決まるわけで、このためには、越州窯の青磁碗が第一等とされ、白磁では、取州窯の碗が天下に通用して、越碗と並び称されていました。こうした青磁・白磁の茶碗が、わが国にも多く将来されたこよは、当時の文献に、青磁、白磁の茶碗の記録が、しばしば出てくるところから推し量れますし、実例としては、零細ながら、法隆寺の近傍から邪州窯と思われる白磁の碗、また滋賀県の大津京址のあたりから、同じく白磁の碗片が出土しており、さら柘尾張の猿投窯では、越州窯の碗鉢類を、模倣した事実が明らかです。ただその後、「茶碗」という語は、中国製青磁、白磁の代用語として使われるようになり、たとえば青茶坑、白茶坑の瓶壺、あるいは茶坑の硯、茶坑の枕などの文字が、古記録に認められるのですが、このことは、当初、中国より青磁、白磁の茶碗が、おびただしく将来され、賞用されたことから、終いに陶磁を意味する慣用語になったものと、考えられるのです。この用語は、長く室町時代まで続いて、かの『君台観左右帳記』にも、「茶坑物」と「土之物」の項目が設けられてあり、前者には青磁、白磁を、後者には各種天目が記載されています。

ところで、中国では唐の衰亡とともに、唐ふうの茶はすたれ、五代から宋代になりますと、宋ふうの茶が興ります。そして、わが国でもこれに応ずるように、平安中期ごろより、だんだんと唐ふうの趣味的な茶は忘れられ、茶は主として薬用か、朝廷の、特殊な儀式に用いられる程度になりました。唐茶の旧法が、茶葉を蒸したのち、膏をしぼらず、ただこれを臼で搗き、型に入れて拍ち固めて団茶とし、その粉末を熱湯に投入して、その紅い煮茶をくむ法であったのに対して、新しい宋茶の法は、蒸した茶葉を強く圧搾して、揉みならし、またくり返し圧搾して、その膏をことごとく去り、乾浄の極、その色が乾いた竹葉の色、すなわち、かすかな青みのある白色となるまで、圧し固めて餅茶にしています。特に飲み方は、餅茶を砕き恥いて細粉末とし、茶碗にそれを入れた上に熱湯を注ぎ、湯をつぎ足しながら、茶筌で強く撹拌して泡立たせる、いわゆる抹茶の法で、我が国の抹茶はこれに則ったものです。このような茶法では、茶の色は、一面に泡だつ白色となります。そして、この茶の白色を引き立たせるためには、旧来の青磁や白磁では調子が合いません。ここで新しく黒い茶碗が要望され、その第一に福建の建盞(建窯の茶碗)が生まれ、重用されるにいたったのです。

北宋、蔡襄の著した「茶録」は、この間の消息を明らかにしているもので、「茶の色が白いゆえ、黒い茶碗がよろしいです。建安で今造っている茶碗は紺黒色で、兎毫、すなわち兎の毛並みのような紋があり、素地はやや厚手です。これを温めるに久しく熱く、冷めがたいです。これは茶を飲むに最も大事なことで、他処の茶碗は、あるいは薄く、あるいは紫色(察色)で、みな建盞には及びません。青磁や白磁の茶碗にいたっては、茶を闘わし試みる人たちは、これを用いないものだ」と、建盞の賞用を大いに鼓吹しています。また北宋末の皇帝徽宗の著といわれる『大観茶論』では、「難色貴青黒 玉毫条達者為上 取其煥発茶采色也 底必差深而微寛云々」とあり、これは明らかに建盞の、青黒にして兎毫紋の十分に長くのびたのを上品として、皇帝みずからこれを賞美したことを示すものです。このほか宋代を通じて、建盞をたたえた詩文は、枚挙にいとまがありません。

こうした新法の茶は、ようやく末代禅林の僧院生活の中に定着しました。そしてこの禅林の茶ふうを、わが国に持ち帰ったのが、『喫茶養生記』で名高い栄西禅師です。栄西によってもたらされた新しい茶種は、次第に各地に増殖し芽生えました。さらに、その禅林喫茶のふうは、華厳宗や律宗の僧院にも広まり、ひいては武家貴族に愛好され、ついには民間にも浸潤していきました。また、すでに新しく開けていた日宋交通、あるいは彼我禅僧の、頻繁な往来によって将来された、かの地のすぐれた美術品は、膨大な数にのばった。南北朝から室町時代にかけて流行した、華美をきわめた茶の寄り合いは、すなわちこうした宋・元・明より舶載の美術品、いわゆる唐物によって構成されたもので、例の波佐羅なる奔逸の茶寄り合いでは、唐絵・唐物の名品が、うずたかく積まれて、豪華な室飾りの中に、にぎやかな酒茶博突の宴が、騒々しく展開されるのでした。しかし室町時代も進んで、義満の、いわゆる北山時代になりますと、この無批判な態度はようやく改まり、やがて義政の東山時代には、かの「君台観左右帳記」に見られるような、整然たる分類によって、批判ぎれた唐物数寄の世界に落ち着くにいたります。すなわち、ここではおのおのの名器が、それぞれところを得て、そこに新しい美的価値が発揮され、今まで見られなかった、唐物による真に高貴な茶会が、具現したのです。そして佗び数寄と呼ばれる、新しい性格の茶道が、室町末期に生まれるのですが、東山時代は、まさにそれの胚胎する基礎が、築かれた時代といえましょう。

さて、こうした茶会に、珍奇高価な舶載品として賞美された唐物陶磁の中で、茶碗としては、まず各種の天目茶碗、それに青磁茶碗の数々があげられますが、以下その大概を述べ、さらに、元・明以降に伝来した茶碗につき、略記してみましょう。

天目

〔建窯〕

天目という名称は、現在、世界的に通用していますが、もとは宋代、福建の建窯で焼かれた茶碗(建盞と呼ぶ)と、その同類に対する、日本での呼び名です。その天目の名の起こりは、浙江省と安徽省との境にある、天目山に始まります。天目山には、禅源寺などの著名な禅寺があり、その山続きには、また茶で有名な径山があって、かつてここに留学修行した我が国の禅僧たちが、帰国に際して持ち帰った茶碗を、天目と呼んだのが、その起こりとされています。ところが、これが次第に広義に解されるようになって、建養に類似のものから、わが瀬戸窯でそれをまねたものも天目と呼び、しまいには、黒褐釉の陶磁の総称にまでなっています。

建盞を焼いた建窯は、もっぱら鉄釉の茶碗のみを焼いた珍しい窯で、その窯址は福建省北部の、現在は建陽専区に属する、水吉県(もとは建甑県水吉鎮)付近にあったことが判明しています。これは1935年、米国の故プラーマー教授によって踏査され、初めて窯址三ヵ所が確認されたものですが、その後1954年には、中国の宋伯胤氏らによって新しく調査され、その結果が「文物参孜資料」1955年第三期に報告されています。それによれば、窯址は水吉県の南方八粁余、池撒村の付近(プ氏の調査した場所とその付近)に、十一ヵ所発見され、そのうち二つの窯址では、窯の形式が「蛇窯」と呼ばれる、細長い管状のものであった形跡があります。またある窯址からは、「紹興十二…」(西紀1142の年号銘を彫りつけた、匝鉢の残片が見つかっていますし、別の一窯址では、高台裏に「進瓊」「供御」などの刻銘のある碗片が、二十個ばかり発見されています。その他、詳細にわたって報告されていますけれども、要するに右のほか、従来の説をくつがえすほどの、重要な新発見はなかったようです。

建盞については、わが国には優品が数多く伝来していて、世界的に珍稀な種類が少なくありません。また資料の豊富なことも、他の追随を許さぬものがあり、古くから、詳しい観察が行われています。建盞の一般的な特色をあげれば、胎土は一に鉄胎と呼ばれているように、はなはだ多量の鉄分を含有しているため、焼成後の露胎部の呈色は、かっ色ないし黒かっ色、灰黒色にわたっており、作もやや重厚です。精粗種々の胎質を備えていますが、曜変、油滴、兎毫養などで釉調が特殊で優秀な出来のものは、いずれも灰黒色か、わずかにかっ色を帯びた胎土になっており、またろくろ技法も、一段とすぐれて精巧です。

釉薬もまた鉄分が多く、焼窯のいかんによって、紺黒・青黒・黒褐・赤褐・黄褐など変化の多い呈色を示すと同時に、いわゆる窯変になりがちです。また、厚く施釉するため流下しやすく、これが釉調にも、いろいろと作用する場合が多いです。建盞に多い兎毫紋は、過分の鉄の遊離作用と、この釉薬の流下作用によるものです。

建盞の器式も、だいたい基本的な形が決まっていて、まず本巻に収められた曜変天目の四点の油滴、二点の兎毫盞などが、いずれも典型的な建盞の器形です。やや深めで、いわゆる捻り返しの口作り、それに小さく低い、蛇の目高台に特色があります。窯址からは、大小二種類が出土しています。また静嘉堂蔵の油滴天目のような、口縁がラッパ形に開いた、端反りの形のものもあります。窯址からは、かなり多数出ており、これにも大小二種の別が認められます。近年、湖北省武漢市の北宋墓から、この種端反りの建盞で、少し浅い形のものが出土した例が、報告されています。

さて、わが国では、天目をその釉調によって、曜変・油滴・禾目(兎毫盞)・烏盞・灰被・黄天目などに分類していますが、そのうち曜変・油滴・禾目の三者は、いずれも建窯の産であって、建盞を代表する最も重要な天目です。

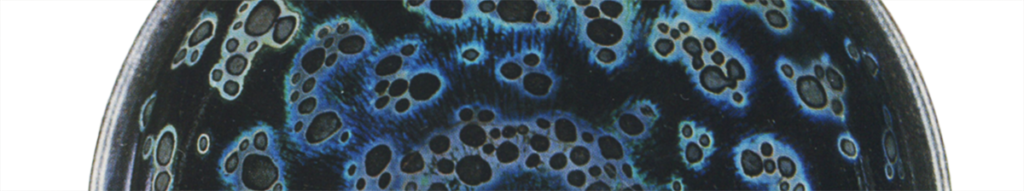

曜変天目

曜変は、建盞のうち最も特殊な釉調を示し、かつ、きわめてまれな出来のもので、古来、数ある天目中、品等第一に置かれています。「君台観左右帳記」(東北大学本)には、

曜変 建盞の内の無上也 世上になき物也 地いかにもくろく こきるり うすきるり のほしひたとあり 又き色 白色こくうすきるりなとの色々ましりて にしきのやう なるくすりもあり 万疋の物也

とあり、同書『群書類従』所収本では、

曜変 養ノ内ノ無上也 天下ニオホカラヌ物ナリ 万匹ノモノニテソロ(一本 薬 よのけん盞にかハる)

また、東京国立博物館所蔵の徳川本には、

曜変 建盞 名天下二不多物也 薬ノ色如豹皮 建盞内ノ上々ナリ

とあります。曜変は、燿変と書かれる場合もありますが、ともに天体に光り輝く、日月星辰の言いでしょう。漆黒釉の厚くかかった、茶碗の内部一面に、一種不思議な、きわめて微細な金属結晶群が、白っぽく斑点状に浮かび、その小斑点の周囲に、玉虫色の美しい虹彩が、鸞状に現れます。それは、人工によって作為したものではなく、窯中において、自然に現れた景趣であって、その異様に美しい状景を、曜変と呼んだのです。すなわち曜変は、また窯変でもあります。

曜変は、無上にて世上になき物といわれているとおり、今日その数は、きわめて少なく、厳密にいえば、静嘉堂・藤田美術館・竜光院の所蔵にかかる国宝の三点と、旧加賀前田家蔵の一点(重要文化財)の、計四個にすぎません。しかも、わが国のこの四点以外には、本場の中国にも、欧米の数多いコレクションの中にも、ないものです。これらを観察して感ずることは、わずかの大小の相違と、曜変現象の多少はあっても、いずれもそのろくろ成形の精緻で、ていねいなること、全体の形姿に、きわめて高い品格を、備えていることです。しかもその胎土は、いずれも灰黒の、精選された、非常に上質のものであり、また釉薬も、共通して漆黒-濃い紺黒で、強く美しい光沢をもった釉膜が、厚く施されています。釉面に浮いた結晶群も、数の多少はともかくとして、同じ斑点状を示し、曜変の調子も、ほぽ同じです。ただ静嘉堂の稲葉天目のみは、虹彩現象が、特に燦然と輝き、ひときわ聊世な景趣になっています。それに旧前田家蔵は、油滴の中に窯変現象が混じる、珍しい出来のものです。

油滴天目

油滴なる名称も、わが国でつけたものらしく、室町時代の往来ものや、『禅林小歌』『桂川地蔵記』『下学集』などの諸書に、その名を見ることができます。中国では、明初の書『格古要論』に、滴珠の文字が見え、また最近の窯址出土陶片の一例では、銀星斑と名づけています。

『君台観左右帳記』(東北大学本)には、

油滴 第二の重宝 これも地くすりいかにもくろくして うすむらさき色のしらけたるほし うちそとにひたとあり ようへんよりは世に数あまたあるべし 五千疋

また同書『群書類従』所収本には、

油滴 ヨウヘンノ次 是も一段ノ重宝也 上々ハヨウヘンニモ劣ルヘカラズ 五千匹(一本 是も 薬 常の建養にはかはりたり)

また東京国立博物館所蔵の徳川本には、

油滴 同名也 曜変ヨリハ可多 是モ薬如星

とあります。すなわち油滴も、やはり黒釉地に、ほぽ円形をなす結晶の小斑点が、多数浮いているもので、青白または緑紫に輝く銀色の小円点が、美麗な黒釉地に、油の滴りのごとく密集し、あるいは散在するありさまは、また曜変とは異なる美観です。この油滴現象は、釉中の過分の第二酸化鉄が、焼成の途中において、釉中の気泡とともに釉の表面に浮かび、やがて気泡が破れたそのあとに結晶が集まって、小円点となったものといわれています。国宝の油滴は、代表的な美碗です。

なお油滴天目の中には、その小円点の結晶が、釉薬の流下とともに、銀色の美しい線条となり、兎毫様になっているもの、あるいは結晶が、点々と連なりながら流下した、魅惑的なものも、たびたび見受けられます。「君台観左右帳記」(東北大学本)には、

建盞 ゆてきにもおとるへからす 地くすりくろく しろかねのことくきんはしりて おなしくゆてきのことくほしのあるもあり 三千疋

同じく東京国立博物館蔵(徳川本)には、

建養 上々ハ如星薬有 油滴二似テ薬ノ色別也

としるして、建盞の条にしていますが、実際は油滴の一種です。星建盞は、これに該当するものでしょう。

なおまた、油滴天目のうち、建窯の産でなく、北方窯のものがあります。これは、濃い紫疹釉の中に、赤かっ色の結晶群が、器の内外全面に現われ、光線のぐあいで、結晶が銀色に光る美しい碗で、小形のものが目だちます。竜光院に伝わる油滴が、その典型的な優品として有名です。この種の油滴にあっては、口縁と高台の作りが、建遣を忠実にまねており、特に高台の回りの露胎部に、渋釉を塗って、白い素地膚を隠しているのは、建盞の模造を、意図していることを示すものでしょう。わが国では、従来、これを山西の太谷窯の産であろうとする説が有力であり、また西洋では、河南天目の一種とする説もありますが、近ごろの調査で、太谷には、この種の陶窯はないことが、明確になりました。いずれ、河北・河南・山西の各地に散在する、磁州窯系の中の一窯でしょうが、現在は、まだ不明です。

禾目天目

禾目はわが国の呼称で、中国では兎毫盞と名づけています。兎毫は、その名のごとく濃い紺黒、あるいは黒褐釉地に、青緑、ないし黄かっ色の細い線条が流下して、兎の毛並みのような調子になったものであって、曜変や油滴に比べて、その数ははるかに多く、しかも建盞だけに見られる釉調です。もとは油滴の小さい結晶が釉面に浮かび、これが流下したものと思われます。室町時代の応安ごろの書「遊学往来」には、青兎毫、黄兎毫の名が出ていますが、元来、兎毫紋は、種々微妙に変化しやすい性質をもっており、世上流通の多くの兎毫盞には、濃い紺黒から黄褐に至る、多くの変化と優劣の差異があります。禾目天目は、きわめて美しい、典型的な兎毫の釉調を示すもので、品格もまた高いです。

鳥奎

その名のとおり、漆黒単味の黒碗でしょう。『君台観左右帳記』(束北大学本)には。

原義 たうさんのなりにて 上くすりは建養と同物なり 大小あり 代やすし

とあります。たうさんは湯盞で、ここでは別の窯のような書き方をしていて、はっきりしません。

黒碗を焼いた窯は非常に多いですので、一つのものに決めるのは困難です。しかし、建盞の中には、往々漆黒の、すばらしい釉調のものが見られます。

〔建窯系〕

灰被天目

「はいかつぎ」とも、「はいかむり」とも呼ばれ、灰担、灰蒙、灰冠、灰潜などとしるされています。日本での呼び名であって、『君台観左右帳記』に、はじめて出てきます。

同書東北大学本に、

天目 つねのことし はいかつきを上とする也 上には御用なき物にて候間 不及代償也

とあり、また異本には、「灰潜 世間ニマレナル物ニテ候 見ヤウニ色々口伝多シ」、あるいは「天目 此内ニハイカツキ有」などと見えています。

その名のごとく、灰を被ったような釉調を示すもので、建窯系ですけれども、建窯の作とは異なる、粗製の天目です。義政の時代には、曜変、油滴、禾目に比べて、代安きものとして、普通以下に扱われていたのが、その後佗び茶の勃興とともに、だんだんと重視され、室町末期から桃山時代にわたる各種の茶会記録には、灰被の使用が頻繁に出ていて、むしろこのほうが、尊重されていたかの観があります。『大正名器鑑』には、それら灰被の代表的な名碗が、十点ばかり紹介されており、またほかにも、世上偶目する伝世の灰被は少なくありません。それらのうちの、ごく一部は建盞かもしれません。それは焼成が不足のため、釉薬が「なま溶け」の、白っぽい調子になっています。しかし他の、ほとんど大部分のものは、建窯とは別種の窯の製です。素地は灰色、あるいは灰白色の、畝く堅固なもの、釉薬は多くは二重がけで、まず薄く黄白色の下釉をかけ、その上にかっ色、または黒っぽい天目釉を、無造作に施しています。窯中、しばしば変調して、釉面一部に、灰でも被ったように、くろずんだところが出来たり、金属結晶が浮いて、金気とか、銀とかいわれるラスター状になったり、また、それらが片身替わりになる場合もあります。灰被りでは、このような窯変が特に珍賞されています。総体の形も、建盞ほど整っていません。ことに高台の削り出しは、平底の縁を、ざっと面取りにするだけで、建養のように、蛇の目にはなっていません。そして高台ぎわの削りが、きりっと明確に、一段を画しているのが、大きな特徴になっています。

黄天目

これも同じ窯と見てよく、また、本巻に掲載の鳶天目と呼ばれるものも、この手の一種です。なお、わが室町時代の瀬戸天目は、一部は建盞ふうの高台になっていますが、大部分は、この灰被の高台を、忠実にまねています。そのため灰被と瀬戸天目は、よく混同され、灰被を瀬戸製とする茶書さえあります。灰被天目は、時代も少し下がるのではないかと思われるのですが、どこで焼かれたかは、まだはっきりしません。

〔吉州窯〕

玳皮盞

建盞に次ぐ天目茶碗として、吉州窯の玳皮盞があります。玳皮は玳瑁の皮、すなわち鼈甲であって、釉薬の調子が鼈甲ふうであるところから、その名があり、一名、鼈盞とも呼ばれています。吉州窯は、現在の江西省吉安市永和墟にあった窯で、宋代、天目のほかに、青磁や白磁も焼いていたと伝えられていたのが、1937年、英国のブランクストン氏によって踏査され、玳皮盞や白磁、鉄絵などのほかに、唐代すでに、きわめて優秀な彫り紋のある、淡青白磁が焼かれていたことも判明しました。また新中国になってからは、三次にわたって、さらに詳しく調査され、蒋玄伯著「吉州窯」には、各種の玳皮盞とともに、唐の越州窯ふうや宋の竜泉窯ふうの青磁、砕器と呼ばれる細かい開片(貫入)のある青磁、あるいは定窯ふうの白磁、磁州窯ふうの鉄絵、それに染付も焼かれていたことがあげられ、永和墟の窯址には、窯嶺と呼ばれる陶片の丘が、大小二十二もあって、その製陶規模は予想外に大きく、その最盛時は、主として玳皮盞が焼かれた、宋時代であったことなどが、明らかにされています。この吉州窯が、いつ廃滅したかは、まだはっきりしませんが、明代になって、景徳鎮の磁器窯が盛大になったのにつれて、その勢いに圧され、次第に衰亡していったものと、想像されるのです。

玳皮盞は、わが国へはおそらく建盞につづいて、鎌倉時代には渡っていたらしく、鎌倉末期の『仏日庵公物目録』には、建盞や帑変の名とともに、湯盞二対 論州一対 甕一対の文字が見えています。箆すなわち餓で、鼈盞が湯盞、すなわち、うがい茶碗に用いられていたことを、示すものです。ついで室町時代の往来物や、字書の類にも、竃盞・建竃・驚盞・別山などと、しるされています。これから推察しますと、玳皮盞は、初めは竃盞と呼ぱれていたらしいです。これが「君台観左右帳記」(東北大学本)にいたって、

竃盞 天目の土にて くすりき色にて くろきくすりにて花鳥いろくの紋あり 千疋

能皮盞 これも天目の土にて くすりきにあめ色にて うすむらさきのほし うち外に ひしとあり 代やすし

また一本には、

驚盞 土白シ 薬アメ色ニテホシ有 鳥花ノ形薬ノ内ニアリ 千匹ハカリ

能皮善 同前 へ。サンニ似タリ 代同前 (一本 くろき薬にてありますなり)

と、玳皮盞の名が、ようやく出てきています。竃盞と別々にしるしていますが、要は同類であって、能の字は、態、態は玳に通じる宛字です。

建盞は、鉄分の多い灰かっ色の素地に、さらに黒かっ色の鉄釉を重ねたものであり、もっぱらその窯中自然の作為による、微妙な釉調の変化が賞美されたのに対し、玳皮盞は灰白色の素地に、濃い黒かっ色の地釉と、黄白半透明の飴釉を巧みにかけ合わせて、種々の紋様効果をねらった、技巧的作為の濃いものです。飴釉は、微細な海鼠ふうになるもので、わが国で俗にワラ白と呼んでいる、灰釉と同様のもの。蒋玄伯の『吉州窯』では、吉安付近には竹林が多く、竹の灰を利用したものとみています。

黒釉地に、黄白の灰釉を斑状に施し、窯中適度に溶融させることによって、竃甲状の、柔らかな釉調を期待する法は、玳皮盞の基本的な技法です。その溶融の度が過ぎますと、いわゆる虎皮斑となり、不足のものは、点斑紋となります。またその灰釉でもって、黒地に種々の絵模様を、自由に描くこともできます。簡素な梅花をはじめ、いろいろの草花、花鳥・蝶虫紋を軽快に描いたものが多く、なかには線唐草をハート形にまとめた、珍しいものもあります。しかし、玳皮盞で最も顕著なのは、剪紙細工の型を利用した紋様技法でしょう。単純なものは、素地に型紙を置き、黒釉をかけ、型を抜いて焼くだけのものですが、さらにた多く、盛んに行われたのは、黒釉地に型紙を置いて、その上から灰釉を吹きつけて二重掛けにし、型をはがして焼く方法で、温雅な半透明の海鼠釉地に、黒く現れた型紙の版画的効果は、また独特の趣致になっています。

剪紙紋様は、草花の折り枝、花紋散らし、花鳥・鳳凰(鸞)・竜・鹿・蝶虫から吉祥文字にいたる、多様の変化を示しています。すべて吉祥の意を表したもので、花では、春の象徴である梅花紋が多く、それに飛鳳紋も目につきます。文字は、菱形の窓枠内に、金玉満堂、長命富貴、福寿康寧の、それぞれ四文字を現わしたものを、三方に配します。これら三者は数も比較的多く、近来、わが国では、それらを梅花天目、鸞天目、文字天目と名づけて、賞美しています。

剪紙細工そのものは、もともと中国では広く好まれ、早く唐代にも流行していたもので、現在でも各地に伝承され、江南地方では、特に盛んのようです。これを陶器の紋様に応用したのは、宋代吉州窯陶工の知恵であって、その卓抜な釉薬技法と相まち、蛾皮善の声誉を、一段と高めたものといえましょう。

この窯で、さらに特異なものは、ほんものの木の葉を利用した、いわゆる木葉天目でしょう。これは、黒釉地に一葉、あるいは数葉の木の葉を紗り、そのまま焼きつけるという新機軸であって、他に類のない、この窯独特の技巧です。最近、わが国でもこの法が、いろいろと試みられているようで、ある特定の木の葉を、単に貼りつけて焼き上げるだけの方法、木の葉にワラ白釉を塗って、貼りつける法、あるいは、木の葉をカセイソーダ液で煮て、細かい網目になった葉脈だけの葉とし、これをワラ白釉に浸し、貼りつけて焼く法などが数えられます。みんな、一応は木葉天目にはなりますけれども、迫真のものを得るのは困難で、木葉天目ほどのものは、とうてい望みえません。蒋玄伯の「吉州窯」では、素地の上の一部に、木の葉を貼る場所を決め、まずそこに黄釉を塗り、その上に、水に浸して腐食させた、葉脈だけの葉を貼りつけ、それから全面に黒釉を施して、焼いたものとしていますが、この法では、明瞭な木葉紋は期待しがたいです。ともかく、この木葉天目にあっても、前記の剪紙紋様の眠皮董にあっても、暖か味のある、独特の黒釉地に、柔らかい調子の飴釉が、海鼠ふうになって、黄・青・緑・褐・紫と、千変万化する微妙な働きは、全く魅惑的です。本巻に掲載した爪皮養は、建養の場合と同様、古く、わが国に伝世したものから、特にひいでた名碗を選んだもので、中国にも欧米にもない、稀世の逸品です。

青磁

竜泉癩

鎌倉時代になって、南宋の青磁が、想像以上に多数輸入されたことは、鎌倉材木座の海岸や北九州などの、当時の各地遺跡から出土した、数えきれぬ大量の青磁片が、それを実証しています。そして、その大半が竜泉窯の青磁であることも、よく知られているところです。このような出土陶片のほか、伝世の完器も少なくなく、しかも、それらのうちには、砧青磁と呼ばれる優作が、重要な位置を占めていて、今日、幾多の瓶壺、鉢皿、香炉の類が、稀宝としてたいせつに保存伝承されています。もっとも茶碗の世界では、天目が第一に尊重され、青磁の茶碗は天目に一等を輸していました。しかし、青磁に対する異常なまでの好尚は、茶碗だけ特別に軽視するということはけっしてなく、室町末期までは、天目とともに大いに賞用されていました。そうした青磁茶碗のうち、まず採り上げられたのは、竜泉窯の、いわゆる砧青磁です。「馬煌絆」「満月」「雨竜」の茶碗は、この種の代表的名碗といえましょう。

竜泉窯については、戦前すでに幾度かの調査が行われていて、だいたいの輪郭がわかっていたのが、新中国になって、さらに数度にわたる調査によって、より詳細な事実が明らかになっています。それによれば、竜泉窯は規模きわめて広範囲にわたるもので、浙江省の西南部、福建省境に近い竜泉県内の窯群を中心に、慶元・雲和・遂昌・麗水・永嘉などの各県に広がる、二百もの古窯址群からなっています。その最大の中心は、竜泉県の大窯と渓口、および金村、慶元県の竹口などの諸窯であって、すでに五代に創建、その当初には、越州窯の影響をうけたことが判明しています。その後、北宋を経て、南宋の極盛期を迎えたのですが、われわれの親しい砧青磁の、最もすぐれた作は、まさしくこの大窯、金村を中心とする諸窯の所産でした。また、北宋期と見られるものの中に、葵口碗、すなわち口辺に五弁、六弁の刻みを入れた、いわゆる刻み茶碗があり、「馬煌絆」の茶碗が、これに非常に近いものであることは、注目せねばなりますまい。一時、馬煌絆は、あるいは南宋官窯ではないかと考えられていたのが、これによって、やはり竜泉窯の北宋か、少なくとも北宋に近いころの、所産とせねばならぬようです。また砧青磁、銘「満月」の「しのぎ茶碗」は、同じ型の多いものですが、南宋最盛期の、金村出土陶に同類が認められます。

調査報告書によれば、「北宋竜泉窯は釉汁透明、淡青中かすかに灰色を帯びています。造型は古朴、稜角は分明です。高台は寛くして矯く、その外底には釉はかかっていません。これに対し南宋竜泉窯の白胎青磁(普通の砧青磁をさす)は胎質細浩堅密、素地の色は白中かすかに青色を帯びています。造型は北宋的なものを突破し、柔和と明快とをかね、花紋の装飾も別致の風格があります。施釉技術は、北宋よりさらに大きく進歩し、釉層は潤厚、色沢は晶焚です。釉色に粉青・梅子青・青褐・青灰・灰黄・鶴皮黄・蜜蜻・芝麻醤・淡藍などの各種があります。そのうち粉青と梅子青とが最も佳く、色沢は鮮絶で滋潤、美玉龍翠のごとくです。」としています。

さらに注目すべきは、竜泉県渓口の窯址から、従来、われわれが南宋郊壇官窯と認定していた、素地が黒っぽくて薄く、釉薬が幾層にも厚くかかり、貫入が多い紫口鉄足の青磁片が、幾種類も出土した事実でしょう。中国では、これを黒胎青甕と名づけ、これこそ、まさしく哥窯と呼ぶべきものであるとしています。

近ごろ、南宋官窯について、再論議が必要とされるおりから、この発見は、重要な問題を提供するもので、たとえば、室町時代の記録にたびたび出てくる、かんよう(官用・官竃・管宮・錆窯・館塙など)と呼ばれる貫入のある青磁は、当然、これに関連して考えねばならぬでしょう。また、「松本茶碗」「引拙茶碗」「安井茶碗」「善好茶碗」、あるいは「坤寧殿の茶碗」などと名づけられるもののうち、いずれが、いかなる竜泉窯であるか、官窯であるか、現在伝世する青磁茶碗のうちに、官窯と確認できるものとしては、いかなるものがあるか等々、考えなおすべき興味ある問題が、少なくありません。

珠光青磁

侘び茶の祖、村田珠光が愛玩したと伝えられる茶碗で、砧手のような美しい青磁ではなく、釉色が淡く灰黄色に酸化し、いわゆるヒシホ手になっていて、内外に、猫掻きと呼ばれる軽快な櫛目、箆目が走る粗碗です。いかにも佗びにかなった青磁茶碗として、珠光以来賞用されており、伝世の名碗が、いくらか現存しています。記録の上では、

珠光茶碗 青磁作にて唐花の模様内にあり 堅手のやうなる出来もあり(「『目利草』)

珠光茶碗 堅手のやうに出来 彫地紋あり 色薄く浅黄色なり(『名器録』)

珠光茶碗といふは 柿色なる唐茶碗に貫乳ありて 外に竪筋ありと云ひ伝ふりますなり 右茶碗を「小ぶくら」ともいふなり 古此手数多くあり 今も自然可有之 心得べし(『茶道正伝集』)

珠光茶碗 珠光所持故也 実は高中焼也 古書に高中茶碗杯と有之由 土を見る 土至 て堅し(『山澄家本』)などと見えています。

高中茶碗は、『茶具備討集』には、「高中国名 不知字 乳色黄黒也」、また「山上宗二記」には、「カウチ茶碗 コウチウ茶碗」の文字があり、高中は交趾をさしたものらしいです。すなわち南方渡来の、粗青磁碗を高中茶碗と呼び、珠光青磁も、これに含まれるとしているのです。

また、福岡県の観世音寺、福岡市内、佐賀県の唐津、広島県の草戸庄、京都の南郊、鎌倉の海岸などからは、南宋期の他の青磁とともに、珠光青磁と見られる破片が、たくさん出土しており、その中には小皿なども認められます。そして近来は、これら珠光青磁は南宋時代、竜泉以外の浙江省のどこかで、焼かれたものであろうと推測されていました。ところが、近ごろまた新中国の学者が、福建省各地の古窯址を、詳しく調査した中に、この種の青磁が、数多く含まれていることが判明したのです。

福建には、天目のほかに、粗青磁を焼いた窯が意外に多く、珠光青磁と同種の碗類を焼いた窯としては、まず松渓県の窯址をあげねばなりますまい。松渓は北部福建の、浙江竜泉との境に近い県で、ここの窯址から、珠光青磁と同じ猫掻き紋の走る、粗青磁が出土しています。

しかもこの窯は、五代から北宋にわたるものとされており、あるいは、珠光青磁の源になるものかもしれません。ここの陶片は、数年前に、日本で展示されたことがあります。そして、この系統に属すると思われる同種の窯が、連江・福清・泉州・南安・同安・潭浦など、福建の海岸一帯の、各県に散在していることが、『文物』(1965年第九期)に、まとめて報告されています。鎌倉時代に、わが国に渡来したのは、おそらく雑貨の一種として、泉州あたりから、大量に輸出されたものでしょう。

青磁人形手

茶碗の内面に、人形を印刻紋で捺したもの、青磁としては粗製で、酸化炎によって、枇杷色に焼成されたものが多いです。たいていは、いわゆる碗形りの、ふっくらとした姿ですが、高台高く、総体厚作りです。内面の印刻紋は、人形のほかに、吉祥の文字・雲・草花などを捺したものもあります。外面には、まれに雷紋の帯が、口縁を回っているものがあるほかは、ほとんど無紋で、また内外とも、全く素紋のものも見うけられます。碗鉢の内面に、印花紋を施す例は、前記の珠光青磁にすでにあり、また元・明の竜泉窯にもしばしば見られますが、人形手青磁では、これがおもな特色になっています。時代は、おおむね明の中期ごろでしょうか、産地も、浙江か、福建か不詳ながら、やはり海岸に近い窯と思われます。

古い茶会記では、津田宗及の茶湯日記、永禄十一年4月廿5日池田清貧の会に、「人形茶碗二而茶立候」とあるのが、初めのようです。ちょうど明の隆慶二年にあたりますから、それより以前に、渡来したものであることは間違いありません。その後、天正ごろになりますと、たびたび茶会記に出てくるようになります。なかでも千少庵が秘蔵した、千家伝来の人形手(鴻池家旧蔵)は有名です。『大正名器鑑』には、この少庵所持の人形手のほかに、名古屋の小出家、金沢の松岡家、大阪の村山家、東京の馬越家などの名品が紹介されています。これで見ますと、大正のころまでは、かなり賞玩されたらしいですが、近来はそれほどでありません。

絵高麗

磁州窯

絵高麗と呼ばれる茶碗が、実は朝鮮の製ではなく、中国の磁州系の窯で焼かれた、白釉黒花紋の茶碗であることは、今日では明白な常識になっています。この誤称は、古く知識の乏しかったころに、高麗青磁の黒花紋のあるものと、磁州窯の黒花紋とを。混同したこがにぼじまるもので、他にも福建の徳化窯の白磁を、白高麗と誤った例がおります。『大正名器鑑』においても、絵高麗は朝鮮茶碗の部に入れられ、磁州窯製を高麗ものと信じて、疑っていません。この絵高麗の名称は、そのまま現在まで根強くうけつがれ、広く俗称となって、一般に通用しているのです。絵高麗の名が出てくるのは、『遠州蔵帳』に、遠州の箱書きのある茶碗を記載しているのが最も古いようで、実際にはそれ以前にも出ているのでしょうが、絵高麗という名のつけ方から考えますと、それほど古くはさかのぼれません。

磁州窯は、河北省磁県の彭城鎮に窯があり、明・清から現在にいたるまで、大規模な製陶が続いています。宋代の窯址は、鎮の外にあります。製品は灰色、あるいは灰黄色の粗胎に、白化粧を施し、これに鉄絵で、黒い模様を粗略に描く、いわゆる絵高麗が大部分を占め、宋代には磁県に限らず、河北・河南・山西を中心に広く華北の各地で、同じようなものが焼かれていました。近ごろの調査では、また河北省の耶郭市に、宋・金・元にわたる、大規模な窯址が発見されています。

これら磁州系の窯で焼かれた、黒花紋の茶碗は、多種多様、無数にありますが、かつてわが茶人たちに採り上げられたものは、おのずから限定されていて、絵高麗の茶碗といえば、まず浅い平茶碗で、外側に七曜紋を散らし、内面見込みに蛇の目の露胎部のある、いわゆる梅鉢茶碗が多いです。この梅鉢模様と呼ばれる七曜紋は、すでに宋代磁州窯で、よく使われた紋様ですけれども、今の場合は、宋までさかのぽるものではなく、見込みの蛇の目や平凡な高台つくりなどから見ても、だいたい元から明代のものではないかと想像されます。ただし、さらりとした作調で、粗相の中にも、さわやかな気分のあるところは、遠州好みといってよいかもしれません。草間和楽の『茶器名物図彙』には、

絵高麗 是も万暦年頃の外国ものなり 朝鮮の産ともいへり(中略)茶わん多分皆薄ひらめにして 外に黒絵あり 内凡無地にして蛇の目の如く薬かゝらず かさね焼きと見ゆ又少し端反りにて絵なく 無地 そと高台のあたり 黒薬かゝり 格好少し大きなり 是等の茶わんは稀なるものなり 多分右ひらめなる茶わん多く 深きはすくなし

と見えています。なお、『大正名器鑑』には梅鉢茶碗のほかに、深めのもので外黒、内に魚藻紋と八卦紋を描いた茶碗を掲げていますが、これは、さらに時代の下る粗器です。

絵高麗の茶碗で、最も珍しいのは、赤絵を加えた馬上杯でしょう。磁州窯、宋赤絵と呼ばれる、赤緑あざやかな上絵付けの茶碗があり、珍重されています。それらは、すべて近来の発掘品で、一般には喫茶用として、採用されていないものです。ところが、この馬上盞は鴻池家に伝来したもので、仕込み茶碗として茶箱に納めちれた、他は見ない、きわめてまれな遺例です。もっとも、これは明白な宋赤絵ではなく、その形姿や、黒花と赤絵を併用している点などから、おそらく元か明初の、磁州窯と考えられます。

馬上盞の名は、すでに文安元年の『下学集』、享禄の『撮壊集』、その他『温故知新書』や『運歩色葉集』など、室町時代の文献に、唐茶碗の一種として記録されており、また『君台観左右帳記』(東京国立博物館本)には、「盃馬上盞建盞二似リ」とあって、盃の一種としています。馬上盞はもとは盃であって、元・明あたりのものには、大型のものもあり、茶碗にも転用出来るのです。

雲堂手(染付と古赤絵)

景徳鎮窯

唐・宋以来、清澄の白磁、青白磁を焼いてきた江西の景徳鎮窯は、元代に新しく染付磁器を完成し、明初には、さらにこれを躍進させると同時に、上絵付による色絵磁器、すなわち赤絵の技法をも会得しました。これは磁州窯の赤絵の技術を、導入したものといわれています。この染付と色絵磁器の成功は、今後の陶磁界の動向に新生面を開いて、これより景徳鎮窯は、空前の発展をとげ、中国陶窯の最大の中心地となりました。

この景徳鎮窯の磁器は、当然、わが室町時代の、唐物崇拝の茶に迎えられました。景徳鎮は、当時、饒州の名で知られており、室町期の文献に、たびたび出てくる饒州坑、饒磁などは、景徳鎮の磁器にほかなりません。そのほか「定州」「定州銀乳」「定器」なども、現在では、河北の定州窯をさすのではなく、実は景徳鎮における、彷定窯の白磁と解釈されています。

多くの「染付」「染著」の文字も見られますが、単に饒州坑とか、饒磁とあるものの中にも、おそらく染付が含まれていたでしょう。そしてこれらの大部分は、茶碗であったらしく、白磁、染付の茶碗が、当時、相当行われていたことが想像されるのです。しかしこれらが、はたして抹茶を喫する茶碗として採り上げられたかどうかは、実は、はなはだ疑問であって、おそらくそれらは、湯盞と呼ばれる嗽茶碗、あるいは湯呑みであったでしょう。

当時、喫茶用としては、第一に天目茶碗が圧倒していましたから、これらは茶碗として、採用の余地はなかったとせねばなりません。ただ、それらのうちのあるものは、後の江戸期に入って、小堀遠州以後の新風の茶が開けてから、あらためて喫茶茶碗として登場してきます。雲堂手の茶碗は、すなわち、その顕著な一例です。

雲堂とは、器の側面の図柄が、雲気の中に楼閣を描くところから、その名があります。この雲堂手の、母胎と考えられる一種の染付が、明初、といっても宣徳より以降に、景徳鎮の民窯で焼かれた、粗厚の染付の中にあります。茶碗よりも、大型の壺や瓶が多く、まれには薄手の、精巧な鉢も認められます。正統・景泰・天順のころ(1436~1434)、すなわち明代景徳鎮の、空白時代と呼ばれる時期の、民窯であろうとされていますが、それより以降にも及ぶ、かなり長い時期にわたるものと見てよいです。

この種類で最も著しいのは、特色ある人物図の画題です。俗に「刀馬人」と称する、「三国士心』などの騎馬武者を描いたものが多く、その他、琴棋書画、文人高士の遊山逍遥などの文人趣味豊かなもの、それに西王母や群仙朝聖といった、道教的神仙を扱ったものも少なくありません。いずれも筆勢の強い、野性的な魅力のこもった作調を示しています。ところで、これらの構図には、ほとんど例外なく、一つの特色が認められるのです。それは、画面の背景に流れる雲形であって、時には物語の流れを象徴するように、雲の豊かに湧き起ち、流れゆく情景が描かれています。また、霊気瑞雲をあらわし、そのあたりが、清浄神聖の地域であることを示したり、あるいは画面を区切りますのに、大形の雲を巧みに利用しています。

大壺で、このような雲気の中に、しばしば高層の楼閣を描いた例がありますが、これが類型的に簡略化したのが、雲堂手です。これら雲堂手を、いわゆる古染付の中に含める習いがあります。しかし古染付は、実は後代のもので、これとは同類ではありません。誤って混同したものと思われます。

この雲堂手には、別に「古赤絵」と呼ばれる、素朴にして、しかも濃厚な赤絵の茶碗があって、これまたわが茶道のほうで、すこぶる珍重されています。古赤絵は紅・緑彩を主とし、あるときは黄彩を配し、一般に粗く速い筆触の、大模様のものが多く、これも明らかに景徳鎮民窯の製で、胎釉ともに、官窯のごとく清澄ではありません。そのほとんどは、上絵付だけの意匠で、染付を併用したものでも、染付の部分は少なく、補助的につけられているにすぎません。古赤絵の呼称は、古渡りの赤絵の意味か、あるいは漫然と、古風の赤絵をさしているのか、ともかく嘉靖や万暦の官窯の五彩とは、はっきりと区別され、さらに後の天啓赤絵とか、南京赤絵とも類を異にします。わが国には伝世茶器として、茶碗・鉢・皿・壺・香炉など、かなりの数が認められます。

これら古赤絵が、いつごろの製であるかは、まだ明白ではありません。その意匠や形式から、だいたい前記染付雲堂手の時代の、末期に少し重なり、下限は嘉靖にいたっています。年号銘のあるものとして嘉靖のものがあり、また珍しいものでは、わが室町時代の年号の、「天文年造」の染付銘をもつ小皿があります。天文は嘉靖十一~三十三年にわたる間で、当時、日本向けの貿易品として、特別に日本の年号を入れたものでしょう。こうした古赤絵の中で、雲堂手の茶碗は、比較的に古製であるように見える。

雲堂手茶碗では、染付でも古赤絵でも、同じ図柄で、形が鉄鉢形の「鉢の子」と呼ばれる碗玲りのものと、筒形のものとがあります。筒形は、元来は香炉として生まれたのを、後に茶碗に応用したものでしょう。また、雲堂に人物立姿を添えて描いているものを、茶の世界では、別に「紀三井寺」と銘うち、一段と珍賞しています。なお、雲堂手の絵替わりとして、雲気に竜を描いた雲竜手、雲気に唐草紋を交えた雲草手、それに松竹梅を描いたものも、やかましくいわれ、まれに山水人物紋のものもあります。いずれも雲堂手と同じく、古い手です。

古染付

わが茶道の世界で古染付、あるいは古染と呼ばれてきたものは、元・明初の、初期の染付でもなく、真に古い染付でもありません。実は明末天啓ごろ景徳鎮で焼かれた、独特のふうを持つ略画の染付を、特別に古染付と称したのであって、その中には、わが国からの注文による、茶人好みの、特殊の染付茶器類も含まれているのです。そして近ごろ、これらは、だんだんと整理されて、古染付と呼ぷ場合は、特に後者をさし。前者は天啓染付と名づけて、一応、区別されるようになりました。

明の万暦末ごろから、景徳鎮窯は、ようやく退廃のふうがきざし、天啓になりますと、急に粗わく略な技術になります。これは朝廷の保護がうすれ、政府の監督の、きびしい枠もなくなったためであって、その反面、陶工は官窯の規格から開放され、自由に製作に従事できることとなりました。したがって、そこから生まれた染付、赤絵の類は、粗雑な材料と技法によりながら、自由にのびのびとつくり、描き、時には、よく奔放逸脱の妙味を発揮して、ここに一種独特の、天啓ふうと呼ばれる興味ある様式を、備えることとなったのです。また、ごれらの粗製品は、海外へな盛んに輸出され、わが国にも、多量の食器類がもたらされている。現在でも、明末清初の染付、赤絵の食器類が残っている例は、枚挙にいとまがありません。

この天啓ふうの瓢逸な魅力をつかみ、これを巧みに茶に適用させたのが、わが茶人でした。時は、ちょうど桃山から江戸に入ったころ、茶界では利休につづいて、織部好みが一世を風葬して、特色ある逸格の風尚が、大いに流行した時ですから、この明末の染付に異常の興味が注がれたことは、想像にかたくありません。このような茶人の感興は、やがて既製器物からの選択に満足できず、積極的にこちらから、かの地に茶人好みの磁器を要求するになり、たとえば、織部好みや遠州好みの意匠を示して、特別の注文を出すにいたっています。

それらの茶器は、花生・水指・香合・茶碗から懐石料理の食器など、変化に富み、内容の豊かなものですが、そこには、おのずから一種の型ができ上がっていて、花生ならば、まず「高砂手」と呼ばれる、砧青磁の花生の形をとり、人物と水藻とを描いたものが賞玩されています。また「算木手」と呼ばれる花生も、宋青磁の宗形の瓶をまねたものであり、「菱口」の花生は、尊形銅器の変形です。水指では桜川・竹の絵・桶側・手桶・葡萄絵・八角葡萄棚・芋頭・手口付など、日本ふうの蒔絵・漆器や、李朝や南蛮陶器の類型に、茶人好みが大胆に採り入れられています。香合には、周知のとおり、数々の型物香合があり、鉢・向付などの食器にも、織部ふうを濃厚に交えた、豊富な種類が見られます。茶碗は、その中にあって比較的に種類は少なく、定型というほどのものはありません。むしろ鉢、向付や火入の類を、茶碗に転用したものが多いです。笠の絵茶碗は、元来は吉祥紋様の加冠、すなわち男子の官位昇進を意味するもので、冠を散らした紋様ですが、これを日本の笠に変えたところに興味があります。筒形の火入を転用したものとしては、御所車・朱買臣・暇々鳥などがあります。御所車のような純日本ふうの画題になりますと、かの地の陶工はよほど、とまどったようで、車や仕丁の風体が異様になっていて、それがかえって興趣をひいています。この点、柴売りの朱買臣や叭々鳥は、純中国の画題であるため、筆のくずれのおもしろさだけといえましょう。叭々鳥の絵替わりとしては蜻蛉、蝶紋があります。なお、これら火入は、実はもともと筒茶碗として出文されたもので、それが火入に転用されたものであるとする逆の説もあります。あるいはそうかもしれません。

祥瑞

明末、景徳鎮窯の日本向け染付の中に、最も高く評価される、特殊上作の茶陶「祥瑞」が

あります。古染付の粗略な手とはちがって、胎・釉・青料とも美麗の上質で、その濃く、あざやかな董青色は、西方輸入の回青以外では、期待できないものです。祥瑞にはいろいろの種類がありますが、その標準作といわれる蜜柑とか、砂金袋とか呼ばれる水指、型物香合の数々、反り鉢・手鉢・洲浜形の鉢、筒・角・沓形の向付などでは、日本の茶人好みの形をした、器面いっぱいに、中国ふうの吉祥紋様を豊富に変化させて、いわば和漢折衷の意匠になっています。そしてその典型的な作には、通常、「五良大甫 呉祥瑞造」の染付銘があって、これによって祥瑞は、日本人の手になるものとの説が、従来行われていたのが、最近では五良大甫は、日本ふうに五郎太夫とは読むべきでなぐ、これはあくまでも中国人で、五良大の氏をもつ、呉姓、号祥瑞なる人物の製と解すべきで、崇禎のころ、日本からの注文を受けて回青を用い、特別の意匠のもとに製出したものであるとの、傾聴すべき新説(山口滴翠美術館刊『祥瑞』斎藤菊太郎氏論稿「ションズイ新論」)が出て、注目の的となっています。

祥瑞の時代を決める上に、最も適切な基準作は、山口滴翠美術館所蔵の、崇禎銘の茶巾筒です。これには「金榜題名大登科 一本葵生千陪利 大明崇禎捌年造」と、陛官発財をうたった七言対句と崇禎八年の年号銘を明記しています。上記、斎藤氏の説によれば、崇禎年間にはオランダ東印度会社によって、多量のペルシャ産回青が中国に送られたとする根拠があり、これと符合して崇禎には、回青によるヨーロ。パ向けの染付器皿が、おびただしく輸出された事実もあります。祥瑞が、天啓製の土青による濁った染付とちがって、美麗な回青の青により、豊かに粉飾されているのは、すなわち、このような事情によるのです。

さて、祥瑞においても、古染付同様、茶碗はほとんどつくられていません。まれに、いわゆる碗形のものではなく、筒形の湯呑み様のものが見られます。しかしこの姿は、茶席の喫茶用としては少し不向きであって、その小形のものが、茶箱の仕込み茶碗にされてよい程度です。根津美術館蔵の水玉茶碗も、有名なものですが、総体の意匠、高台の広く大きなところから見て、これは、やはり向付ではないかと思われます。そのほか、祥瑞の茶碗として著名なものは、ほとんど向付を転用したもので、もとは沓形向付であったにちがいありませんし、茶道具界でやかましい、四方茶碗や菱口四方茶碗は、明白な向付です。いずれにしても、この種の祥瑞茶碗が、桃山時代の佗び茶の精神とは、ほど遠いものであることは確かであって、おそらく茶碗としての注文は、なかったのが事実でしょう。これが、江戸時代も元禄以降、新奇なもの、変化あるものを強く求める茶ふうとなって、祥瑞の向付を茶碗に用いる趣向が出て来たものと思われるのです。

呉須

わが国で「呉須赤絵」と呼ばれる粗製の赤絵が、明末清初のころ福建、あるいは広東の地方で、貿易雑貨として大量に焼かれ、東南アジアの諸地方から、インド・ペルシア方面へ、また日本へも盛んに輸出されました。黄白色、灰白色の粗雑な白磁に、赤・青・緑で自由放胆に上絵付を施したもので、その砕けたおもしろさが親近感を呼んで、広く歓迎されました。特に寸法のよい鉢皿や香合は、茶席用に好適とされ、茶家の間で大いに賞用されました。この呉須赤絵の同類として、青呉須・藍呉須・白呉須・餅花手・呉須染付など、一連の呉須手が見られますが、また前述の古染付や祥瑞と同じように、我が国から注文した特殊の染付茶碗が、これに混じっているのです。茶の世界で呉須(呉州とも書く)と呼ぶ場合は、特この種の染付をさすことになっています。地方の一民窯にわざわざ茶器を注文したのは、やはりその屈託のない粗祖のおもしろさにひかれたのでしょう。

これらの染付茶器では、水指と茶碗が著聞しています。最も高名なのは、菱馬と呼ばれる水指で、共盞付き菱形の、側面に馬を、盞表に山水、雲などを描いたものです。また十二角山水、小判形山水の水指も、ともに珍重されており、茶碗でも山水絵と丸竜がやかましいです。その絵付は、普通一般の呉須染付に見られる、太い筆触の、没骨描法とは趣がちがっていて、すべて肥府の変化のない、線描によっています。かすかに灰黄色を帯びた白磁の釉裏に、青黒色の細線で、奇岩突冗の連山や、雲、松などが印象的に描かれ、文人的な味わいの深いものです。この種の呉須では、特にこのような山水絵のものが、名品扱いされているのが目だっています。

呉須の産地は、まず、呉須が往々「呉州」と書かれるところから、呉州、すなわち現今の浙江省の温州地方であるとの説があります。また福建省南部の、石礪とも潭州とも、さらに白磁で有名な、徳化窯ともいわれています。また広東省の東北部、汐州であろうとの説もあります。

ヨーロッパで呉須赤絵を、Swatou Ware(汕頭焼き)と称しているのは、広東省の汕頭から船積みしたところから、その名が出たもので、わが伊万里焼と同様、実は奥地の汐州で焼いたものを、汕頭焼と呼んだのであろう、とも考えられるのです。この中では、石礪説がやや有力のようですが、いずれも、まだ確証はつかめていません。いずれにしても、呉須手と呼ばれているものを通覧して、その産窯は、一地に限定すべきではなく、実際は、各地で同類が焼かれていたものと思われます。

安南

絞り手染付

朝鮮半島に、歴代中国陶磁の波が及んで、朝鮮陶磁の輝かしい歴史が展開したのと、よい対象を示している分が、安南の陶磁です。安南、すなわち今のベトナムの陶磁史も、古く漢代にさかのぽるが、その後の変遷は、おおむね中国本土の推移に従っています。古くは唐・宋ふうの白磁・青磁、それに白地黒花紋がつづき、染付には、すでに元・明初ふうのものがあります。この種の初期染付で、わが国に伝わっているものがいくらかあり、たとえば柳営御物の伝承のある、雲竜紋双耳の花生は、元ふうの濃いものです。わが茶道の世界で、安南絞り手の染付、紅安南と呼ばれているものは、だいたい十五~六世紀から十七世紀の製で、桃山から江戸初期にかけて、渡来したものとされています。安南の陶磁は、中国のものと比べて、民族風土のちがいのためか、総体的に中国陶磁ほどの強くきびしい表現や複雑な技術はなく、温和で南方ふうのしっとりとした、どこか女性的なところがあるといわれています。しかし、茶家に賞玩された絞り手と呼ばれる染付は、明初ふうのおもかげがあって、その磊落な風趣は、安南染付の中にあっても、特異のものです。その古様の絵付けからすれば、明末というような時代のものではありません。絞り手とは、文字どおり青料が釉中に、にじみ流れ、濃淡模糊となったもので、これは釉薬の質が弱いためだとされています。文献では、元禄ごろの「万宝全書」に、

安南 染付色あしくから物の下品なり南京の外国にして呉州に同じされ共古新の差別有今渡りの類は沢山にして珍とせず古きは重宝とす道具模様色々なれ共元来下手物也水指ふり鉢等多くは絵有 (安南茶碗の図) 所図は茶碗の形也

寛永之手鑑に云安南ハ染付唐茶碗呉州手とハちがふ也代金一枚斗也と云々

絞手 上手物なり 茶碗 香炉 染付の模様類

絞手 染付 右茶碗の部にも出せり染付上手物也茶碗筒茶碗等有絞手とハ其景色により時代を以て名付たる物也但絵柄の模様を云

などとあり、安南染付は、元来、下手物ですけれども、絞り手茶碗は、染付での上手に属することをしるしています。

絞り手の名器で、わが国に伝存するものは、かなりの数があります。代表的なものとしては、花生では、藤田家伝来の雲竜紋花生を筆頭に、尾張徳川家の雲竜紋大花生、千家伝来の尊形花生も優品です。水指では、妙心寺の塔頭、桂春院に伝わる藤村庸軒遺愛、竜耳の水これらの絞り手が、指をあげることができます。茶碗は比較的多く、その中で蜻蛉を大きく描いた、いわゆる蜻蛉絵茶碗は最も賞玩されるもので、代表的な蜻蛉絵です。青料が釉中にしみこんで、濃く淡く散り、大きく描きなぐった稚拙な蜻蛉が、さらにくずれて、いかにも不思議な絵模様になっています。この異様な茶碗を選び出した、茶人の目はさすがです。このほか、唐草・花鳥・飛鳳などいろいろとありますが、茶碗としては、やはり蜻蛉絵が、一頭地を抜いています。

これらの絞り手が何時・何処で焼けたかについては、明確なことはまだわかっていません。

おおむね明末清初、桃山、江戸初期といっても、その根拠は、日本に将来されたのが、江戸初期であろうとの、想定の上に立ってのことです。絞り手に、新古の別もあるようですが、古様のものは明初ふうであり、少なくとも十五世紀後半まで、さかのぽるのではないでしょうか。ただし仔細に見れば、蜻蛉絵だけは形態のくずれもあり、他の唐草紋などよりは、少し下るのではないかと思われます。また、染付を焼いた窯址は、ハノイの近くのバッチャン安南の首府であったユエの窯が著名で、特に絞り手は、ユエの産であろうとする説があります。なお、このほかにも数ヵ所ありますが、すべて具体的な事実は不明です。

紅安南

絞り手とともに珍重されるのは、紅安南と呼ばれる、赤絵の茶碗です。現在、残っているものは非常に少なく、尾張徳川家伝来の徳川美術館蔵と、さらに愛知県の旧家に伝わったものの二碗のほかには、インドネシア将来のものが二、三点あるだけです。しかし安南赤絵の鉢皿類は、近来、インドネシア方面から、ときどき持ち帰られていて、これらを通覧することによって、だいたいを推し量ることができます。いずれも安南独特の姿態をもち、茶碗では、口縁が少し端反りになり、特に高く大きい高台が目だちます。そして高台の内部には、茶かっ色の渋釉を塗るのが約束です。素地は、灰白色の細かな土、白釉は、わずかに黄みを帯び、細かい貫入が見える。赤絵は、簡素な唐草紋を主体とし、明の古赤絵に比べて、軽快であるが粗筆であり、呉須赤絵より、はるかに古様です。染付と併用しても、染付の部分は、きわめて控え目になっています。平鉢では、まれに金彩を添えた、上手物も見られます。これらの時代は、やはり十五、六世紀でしょう。