- YouTube

YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。

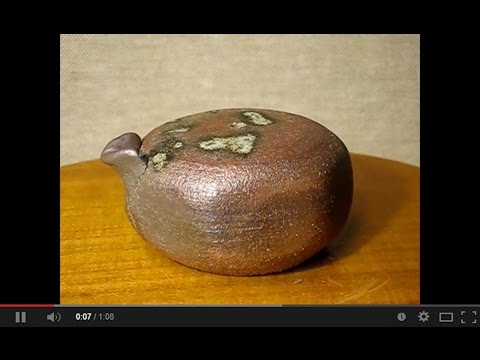

品目:備前唐津 六角 水滴 鶴田純久作

ytzy001

◇寸法 長径:約7.3センチ × 高さ:約5.8センチ 重さ:約134グラム

◇この器は、書道で用いる水滴です。全面に土灰釉を薄く施され黒釉をたすき掛けされた唐津風焼〆です。やや金色に輝く砂気のある地肌と黒釉の黒と相俟って景色を醸し出しています。

◇形は八角形で、底には貝殻の上で焼いた貝高台の跡が残っています。底の部分もこれも見所の一つと言えるでしょう。

◆◆◆予備説明◆◆◆

◇備前唐津(びぜんからつ)とは、叩き締めた赤い土膚に灰釉を薄くかけて焼いたもので、一見焼〆のように見れますがその錆びた色あいと土の締まり具合、そして強い織部好みのひずんだ形が備前茶陶によく似ているため、近来この類を備前唐津と呼ぶようになりました。もとは朝鮮唐津といわれていたものですが、飴釉。藁灰釉のかけ分けの朝鮮唐津と区別するために備前唐津と呼ぶようになりました。

◇貝高台(かいこうだい)とは、単体では高温で溶けることのない石灰石、その成分で出来た貝を器とハマや窯床との間に敷き宙に浮いた状態でお互いの焼き付きをなくす役割をします。焼成後は湿気で粉状になり簡単につぶすことが可能ですので後処理が簡単であることが、昔から窯道具としてよく使われていた所以でしょう。単体で溶けない石灰石ですが貝殻の塩基成分とかみ合って土と溶け合い貝殻の跡がくっきりと残ります。その溶けて残った跡を装飾の意味で貝高台と称しています。