絵唐津(えからつ)とは

唐津焼のうち鉄絵のあるものをいいます。胎土は鉄分の多い砂土で、灰釉が施され、鉄砂による草花文様や橋の上人物など瀟洒な絵のものが多く、茶碗・皿・鉢・火入など種類も多いです。絵唐津菊桐茶碗(燕庵名物)は秀吉が文禄の役の名護屋在陣中に焼かせたと伝えられ、帰洛後敷内剣仲に授けました。また「あやめ」の茶碗はその作風から寛永(1624-44)ごろのものと思われます。

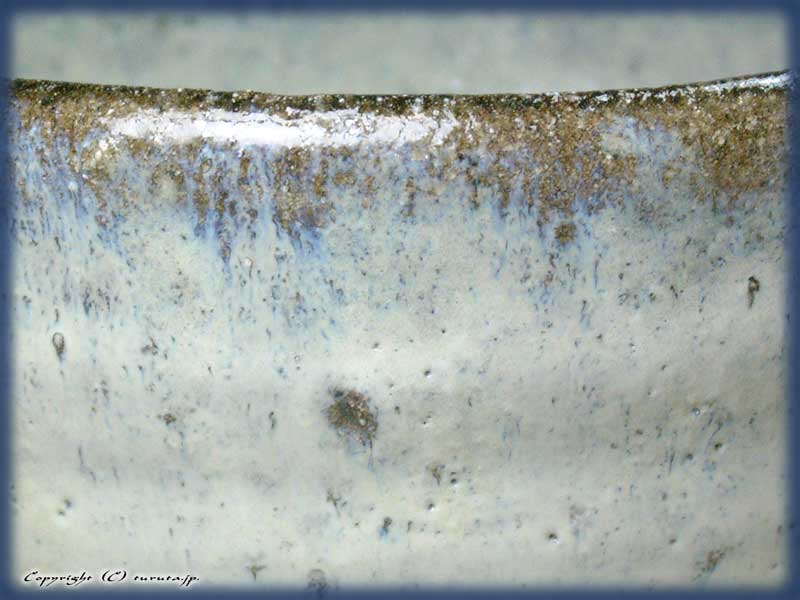

唐津では黒錆ともいい、瀬戸地方では鬼板と呼ばれる鉄を多く含んだ岩石を砕き、擂り潰して水で溶かしたものを絵の具として使い、草や木などを燃やし灰を作り、それを主成分とした釉薬の下や上などに、草や木・鳥・花・山水・川縁の小動物等のような具象紋や点や〇などの抽象紋を一筆書きのように描き、焼いたもの。

肌の色具合も青・白・赤・黒くなったりそれでも中間色ではあるがその時の窯具合により色々です。一般に唐津焼に絵を描いたものを絵唐津と称します。珍しい例として藁灰釉をかけた斑唐津に絵を描いたものもあります。

初期の頃の唐津には草花の単純に素朴な絵柄(今の我々には何の絵柄か理解できないのが多い)が多かったようですが、織部好みの影響が入ってきた頃よりデザイン的で画材も豊富になり、筆使いも繊細になって陰と陽の使い方が出てきて、より図案的なってきたように見受けられます。志野、織部とよく似ているものが多いようです。

絵唐津 えからつ とは

陶芸のお話

陶芸のお話