漢作 大名物 公爵 島津忠重氏藏

名稱

相阿彌著と言ひ傅ふる東山殿之記に「あけの衣いやしくそざう也、あけの衣は五位のしやう也、五位のくらぬほどのつばなり」とあれど、此説少しく附會の嫌ひあり、其實茶入の釉色が赤味を帯び、腰以下のなだれが、恰も衣紋の狀を成すに依りて名けたる者に非ずや、暫く記して後考を俟つ。

寸法

高 參寸

胴徑 貳寸參分八厘

口徑 壹寸參分

底徑 壹寸四分八厘

甄高 貳分七厘

肩幅 叄分

重量 參拾參匁六分

附屬物

一蓋 三枚 窠

一御物袋 白羽二重 緒つがり自

一袋 ニッ

日野廣東 裏黒茶丸 緒つがり紫

蒻黃雲鶴純 裏玉虫海氣 緒つがり紫

一袋箱 胴 白木

朱衣

御茶入袋 二

同替蓋 貳枚

一挽家 黑塗 金粉沃懸 內梨子地

袋 黑天鵞絨 裏紫海氣 緒つがり茶

一內箱 黑塗 金粉字形

朱衣肩衝

張札一番御長持一番」とあり

一外箱 黑塗

裏書付 金粉字形

朱衣肩衝

裏書付 金粉字形

朱衣肩衝者大府所傳之名器而今兹嘉永三年 庚戌 十二月三日大君諱家慶 特召邦君參議 諱靑興 公於御座之間有懇篤之命以所手於公也(以下附属物の記事別揭寫眞の如し)

一惣箱 黑塗 錠前附 金粉字形

齊興公御拜領

朱衣肩衝 一箱

朱衣

御茶入袋 二

同替蓋 二枚 一箱

雜記

肩衝一名あけの衣、つぼそざうにて、くすり則祐(肩衝の名)に似たり。いやしくそざう也、あけの衣は五位のいしやう也、五位のくらるほどのつぼなり。 (傳相阿彌著東山殿餝之記及び茶器名物園箒)

未の六月十六日嘉定(幕府年中行事の一)にまかり出て不思御名物三つ拜見す、其あらましを記すこと左の如し。

初花 遲櫻 朱の衣

右三つの御茶入、御手入に取出し有之候處、今日不思寄得内々拝見。

朱の衣は無景なる唐物なり、紫土、板起し、さかひに淺黄に淡の様に流れ二つ、取手つよく出来たる唐物なり。袋二つ、日野廣東、雲鶴。朱書入 高二寸九分二厘、肩二寸、横二寸二分八厘、こしき二分八厘、口一寸三分、底一寸四分八厘。 (閑居偶筆)

あけの衣 唐物肩衝 紀州樣。 (玩貨名物犯

あけの衣 唐物肩衝 大名物 紀伊殿。 (古今名物額楽)

朱衣 漢 大名物 御物、紀州公より上る。 柿つよく赤出来、時代わかき方、本糸切、朱土。 (鱗凰龜龍)

慶長十六年十二月十四日 今朝織田如庵有樂、於御數寄屋賜御茶日野唯心、山名入道輝高、爲御相伴云々。楢柴肩衝之御茶入、朱衣肩衝御茶入 薄茶入、虚堂之御掛物、古銅御花入、令飾之給。大御所(家康)令入花給。有樂立御茶其後於御前、有樂獻黄金三枚呉服五重。 (駿府政事錄)

慶長十六年十二月十四日 神君、日野唯心織田有樂山名禪閣に茶を賜る。御茶入楢柴、御茶入朱の衣、御掛物虚堂墨蹟、御花生古銅と云ふ。花は神君させ給ふ。有樂は御所望に依て、則茶點す。 (武徳編年集成)

寛永五年三月四日 公(家光)紀伊大納言頼宣卿の亭に來臨。御相伴、水戸頼房卿。豫參、藤堂高虎、立花宗茂。

一掛物 虛堂

一茶入 あけの衣

一茶碗 膳所燒

一花入 金翅鳥 花白玉

(東武實錄)

寛永七年二月二十日 公(家光)紀伊大納言頼宣卿の亭に来臨。御相伴、駿河大納言忠長、水戸黄門賴房。豫参、藤堂高虎、丹羽長重。

一掛物 芝靈石 一茶入朱衣肩衝

一茶碗 膳所燒 一花入 碪

一茶杓 虫喰 利休作

(東武實錄)

朱の衣肩衝 漢作 寛文七年五月二十三日、紀伊大納言殿御隠居上る。

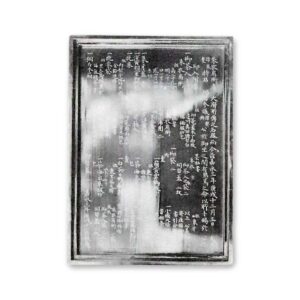

高二寸九分二厘、胴二寸三分八厘、口一寸五分除、袋ニッ日野廣東、雲鶴純子、御物袋、白羽二重、蓋二枚(茶入圖あり)。

朱書入 此朱衣茶入者、先年松平薩摩守齋彬事(齋彬の父 齋興の誤)琉球人召連御用相勤候に付、御手つから同人へ御褒美として被下之今即島津家藏なり。 (徳川家所蔵 御道具書畫目録)

朱衣肩衝 三番御長持 寛文七年五月二十三日、紀伊大納言殿御隱居上る。袋二つ、鳥紋純子 裏茶丸 日野廣東 裏上代かいき 蓋一枚、替蓋二枚。 (上御道具)

寬文十年戌九月朔日 於御黑書院西湖之間、水戸宰相殿へ御料理被進之井伊掃部頭、酒井雅樂頭御老中御挨拶以後、於表御圍御茶被下候御茶御手前にて被爲遊候、御園にても掃部頭御挨拶、御茶湯終て於御座之間御暇以後、御黒書院へ出御、水戸殿家來御目見。

一御掛物 印月江

一御茶入 朱衣

一御茶碗 三島刷毛目

一御花入 大會呂利 御花白椿赤椿

(徳川家茶會之記)

朱衣由來書 漢作、名器、右大臣信長の茶道の師武野紹鷗珍藏、久しく大府にあり、萬治元年辛正月廿二日、嚴有君より館林宰相に賜ひ、此歲九月一日、館林宰相より紀伊頼宣に授けられ、寛文七年六月、紀伊大納言より嚴有大君に獻ず。是に於て再び大君に歸す。嘉永三年十二月三日大君諱家慶今君齊興を召し、御座の間に於て手つから之を賜ふ。 (島津公爵家文書)

傳來

元武野紹鷗所持にして、徳川家康に傳はり、慶長十六年十二月家康此茶入を以て織田有楽を響し、其後之を紀伊賴宣に賜ふ。寛永五年三月、同七年二月兩度、將軍家光紀伊藩邸に親臨の節、何れも此茶入を使用せり。寬文七年五月二十三日、紀伊大納言賴宣隱居に就き、之を幕府に獻じ爾來久しく柳營御物たりしが、嘉永三年十二月三日、琉球入貢の功績を嘉し、將軍家慶之を島津斉興に賜へり。

實見記

大正十年九月二十日、東京府荏原郡大崎町島津忠重公邸に於て實見す。

口作厚手にて枯り返淺く、甑低く、肩キッカリと衝き、胴稍張り、太目の沈筋一線茶入半分弱を繞る、裾以下朱泥色土を見せ、本絲切細かく、起點に少しく喰違ひあり、底面中央に小さき火割れあり、又彎形を成したる稍深き篦目あり、其他土ホツレありて絲切を遮断せり、總體飴色釉光澤麗しく、其中にブツブツとヒツツキ様の小點あり、稍赤味を帯びたる黄釉肩下よりなだれ合ひ、胴紐下に至りて其ナダレ一段濃厚と爲り、裾土際に至りて三條に分れ、其中一條盆附際に至りて止まり、露先少しく蛇蝎色を現はす、此置形の正反對面にも亦稍短きナダレあり、裾土中に至りて止まり、釉溜少しく厚し、總體佑色の中に赤味を帯びたる黄釉ナダレ、幕狀を成し僧侶の纏ひたる朱衣の裾に似たる者あり、而して其名稱の由来も亦此景色あるに因るなるべし、内部口縁釉掛り、以下轆轤荒く繞り底中央渦巻狀を成して稍突出せり、漢作肩衝茶入としては稍小形に属し、黄釉の景色面白く、朱の衣と云へる銘と共に最も興味多き茶入と謂ふべし。