滋賀県甲賀市信楽町を中心として焼かれる陶磁器の通称。

天平14年(742)聖武天皇が紫香楽宮を造営したとき、造営用布目瓦を焼いたのがその始まりとされています。

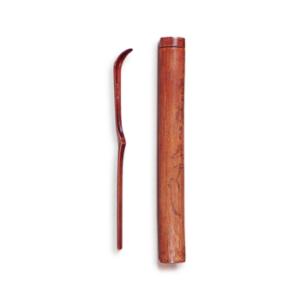

本来は種壺、茶壺、甕、擂鉢などの雑器が中心でしたが、室町時代後期に「侘茶」が流行しはじめますと、いち早く茶道具として注目を集め、これらの逸品は古信楽といわれます。

天文18年(1549)の津田宗達の『天王寺屋茶会記』に「しからきそヘテ茶碗也」とあるのが茶陶としての信楽の初出。武野紹鴎も信楽焼を愛好し茶器を焼かせ、また千利休は自らの意匠による茶器を作り、紹鴎信楽・利休信楽・新兵衛信楽・宗旦信楽・遠州信楽・空中信楽などと茶人の名前を冠した茶器が現れるほど名声を博しました。

長石を含んだ白色の信楽胎土は良質で、鉄分の少ない素地のため、高火度の酸化炎により焦げて赤褐色の堅い焼締め肌の明るい雰囲気が特徴となっています。

本来は無釉ですが、焼成中に薪の灰がかかる自然釉が淡黄、緑、暗褐色などを呈し器物の「景色」をつくっています。

薪の灰に埋まって黒褐色になった「焦げ」、窯のなかで炎の勢いにより作品に灰がかかり自然釉(ビードロ釉)が付着した「灰被り」、「縄目」赤く発色した「火色」、胎土に含まれたケイ石や長石が炎に反応し、やきものの表面に現れます)」、「蜻蛉の目(やきものの表面に窯を焚く灰が掛かり、それが溶けて釉薬と同等の働きをしたもの)」また、水簸をおこなわないため、胎土中の粗い長石粒が溶けて乳白色のツブツブになる「石はぜ」も信楽焼の一つの特徴となっています。