肥前国(佐賀県)の陶器。

【起原】伝えるところによると、およそ千七百年の昔にさかのぼります。神功皇后の三韓征伐の際、三韓の王子を人質として連れ、肥前国(佐賀県)草野郷に凱陣し、三王子の住居を佐志郷(唐津市佐志)内に置き、武内宿禰はこの三王子におのおの高麗小次郎冠者・新羅太郎冠者・百済藤平冠者と命名しました。その名は今日では地名として小次郎冠者を置いた所を小十官者(唐津市梨川内)、太郎冠者を置いた所を大良(同市大良)、藤平冠者を置い藤平(東松浦郡玄海町藤平)と伝わっています。このうち小次郎冠者は居所の地で陶器をつ神功皇后に献納しました。これが唐津焼の起こりであるといわれます。降って斉明天皇の時(655~61)に唐津湾頭の山麓に窯を築き、朝鮮の陶法によって大形の茶碗をつくり出したとあります。これらはすべて無釉の陶器でした。今なお唐津付近ではたびたび出土します。清和天皇の時(858~76)より朝鮮・中国唐・安南などの来舶が多松浦郡岸はその焦点となり、唐船の出入りする要津という意味で唐津という地名が起こったとい【文禄以前】1031年(長元四)渡辺源太夫判官久は鎮西領のため京都より遣わされて肥前国松浦郡今福(長崎県松浦市今福町)に上陸し、同郡御厨の(御厨町)に賀治屋城を築いて居を定めました。

久の六代の孫の源清の三男波多源次郎持は、1245年(寛元三)今の佐賀県東松浦郡北波多村鬼子嶽に吉志見城を築いて波多家の祖をなしました。これより波多家の勢威は大いに振い、海外の文明を輸入し、城下の繁栄はもとより鬼子嶽の歳の市には九州一円から集まり来たって夜を徹したといいます。元亨年間(1321~4)鬼子嶽西方の山中朝鮮北方系の透明釉を施した飯洞甕窯が創始され、次に不透明海鼠白釉を施した帆柱窯が開始されました。なお後年飯洞甕上窯・鬼子嶽皿屋窯、西南山麓に道納屋谷窯・平松窯・大谷窯が開かれ、この地より西北12キロに小十官者窯が分窯した。製品は壺・徳利・片口・摺鉢・深鉢・鉢・皿・茶碗・茶器などで、絵唐津は途中から起こって1594年(文禄三)までには大いに発達し、波多家代々の城主は特に保護奨励し、今日愛陶家および茶道方面に名器として伝わるものはこれらの窯から出たものが多いです。1592年(文禄元)豊臣秀吉は朝鮮の役を起こし4月自ら肥前国名護屋(唐津市鎮西町名護屋)にたむろして三軍を指揮しましたが、波多三河守親の内室に横恋慕し1594年(同三)波多家を没収しました。このため鬼子嶽各窯は廃窯となり陶工は各地に逃れて離散しました。鬼子嶽創始の飯洞甕窯跡は今なお東松浦郡北波多村大字帆柱字鮎帰に残っており、割竹式の登窯です。鬼子嶽を逃れた陶工は東に行って山瀬上窯・下窯(同郡浜玉町山瀬)を起こし、西に逃れて南波多村(伊万里市南波多町)の櫨谷窯を開き、遠くは平戸領三川内(長崎県佐世保市三川内町)早山窯を起こしました。

【文禄以後】波多三河守親の旧領地を寺沢志摩守広高が領するに及んで、1603年(慶長八)頃波多家の陶工を優遇したことから各地に逃れてい陶工は唐津領内で続々窯を起こしました。南波多村大川原窯、大川村(伊万里市大川町)の田代窯・焼山上窯・下窯・屋ノ谷窯・梅ノ坂窯、若木村(武雄市若木町)の山崎窯、松浦村(伊万里市松浦町)の道園窯・阿房谷上窯・下窯・藤川内窯・金石原上窯・下窯など多くの陶窯が前後して慶長年代(1596~1615)に起こり、のち佐賀本藩領となり鍋島家の支配下に後年まで業を伝えました。1616年(元和二)南波多村に椎ノ峯窯が開窯されると前記唐津領の陶工はみな椎ノ峯に集まって来て文禄・慶長の役後渡来した朝鮮人陶工も加わり、上村窯・中村窯・下村窯の三窯場で戸数三百五十戸を数え唐津焼の全盛期を博しました。しかし盛大な椎ノ峯窯も1700年(元禄一三)窯焼の不都合から公事を起こし、わずかの陶工を残して全部所払いとなりました。いわゆる椎ノ峯山崩れです。椎ノ峯を去った多くの陶工は、肥前の各山に行った者もありますが、唐津領内で陶器窯を開いた者もありました。相知村(唐津市相知町)の平山上東窯・裏谷窯、波多津村(伊万里市波多津町)の中山窯北波多村(東松浦郡)の田中窯、鬼塚村(唐津市鬼塚)の畑島窯などがそうです。なお降って享保年間(1716~36)には大川村の立川窯・片草窯・佐次郎窯・善徳窯などが開かれました。寛永年間(1624~44)椎ノ峯の中里茂右衛門は平戸領三川内に杉林の窯を起こしました。これは後世の松浦家の陶器御用窯です。慶安年間(1648~52)梅村和兵衛は唐津藩主大久保加賀守忠職の命により椎ノ峯の工人を用いて相知村に平山上御用窯を築きました。1707年(宝永四)唐津藩主土井周防守利益の命により西の浜(唐津市西浜町)に椎ノ峯から五代中里太郎右衛門が来坊主町御用窯を起こし、1804年(文化元)町田唐人町(同市町田)に御用窯を移転し御茶碗窯と称し、土井・水野・小笠原の代々藩主の御用唐津焼を1873年(明治六)まで焼造しました。十一代中里祐太郎天祐は藩窯廃止後唐津焼の改良に専心し、十二代宗白は隠居したが健在であり、現在御茶碗窯十三代中里太郎右衛門に至っています。

中国地方以西ではやきもののことを唐津物と称し陶磁器の代名詞になるまでに普及されており、また後世茶人の命名にかかる分類には次のように種々の名称があります。

【米量】鬼子嶽飯洞甕窯・飯洞甕上窯・小十官者窯より出ました。焼損じの歪みのある青黄色の釉を施した茶碗・皿で、米を量り取るのに用いたのでこの名が付きました。元亨年間(1321~4)の所製とされます。

?【根抜】建武(1334~8)より文明年間(1469~87)の所製とされます。鬼子嶽飯洞甕窯・飯洞甕上窯所製の、緑釉を施し土質がざらざらしない茶碗をこれに擬定しようとする者もありますが、また異説もあります。名称の由来は、根の抜ける程に古いという意です。

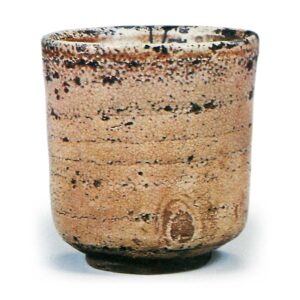

【瀬戸唐津】応仁(1467~9)より天正年間(1573~92)の所製とされます。尾張瀬戸の釉と酷似するのでこの名があります。鬼子嶽の中期より鬼子嶽飯洞窯・飯洞上窯・帆柱窯・道納屋谷窯に出た、鉄分の少ないざらざらの白土に長石分の多い白釉を濃く施したもので、釉ひびが極めて大きい茶碗・皿が多いです。

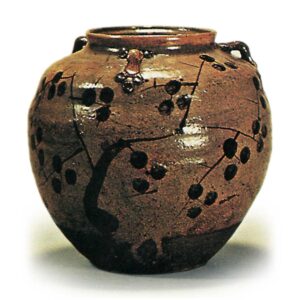

【朝鮮唐津】天正(1573~92)より寛永(1624~44)の所製とされます。朝鮮から土および釉を輸入したためこの名があるといいますが、まったく唐津産のものです。藤川内窯・鬼子嶽帆柱窯・皿屋窯・道納屋谷窯に主として出で、黒飴釉に不透明海鼠白釉を施し、土は鉄分が多くてざらざらしています。水指・皿・鉢に多く茶碗にはまれです。慶長年間(1596~1615)の南波多村の大川原窯および折尾瀬村三河内(佐世保市三河内町)の泣早山窯、松浦村の阿房谷上窯・下窯・藤ノ川内窯・金石原広谷窯・金石原上窯・下窯の不透明海鼠白釉を施したものも朝鮮唐津と称していいでしょう。そのうち大川原窯だけは鬼子嶽の土と同じにみえますが、その他の窯はみな土の目が小さく締まっています。

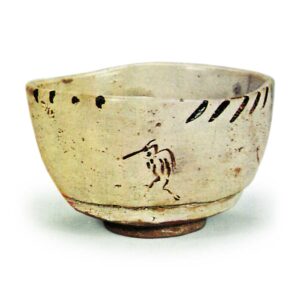

【絵唐津】鬼子嶽の中期に始まり、青黒釉を施し鉄絵を描いたもの。瀬戸唐津式のものに鉄絵のあるものが飯洞甕窯・飯洞上窯・道納屋谷窯に多く、鬼子嶽晩年に至り飯洞甕窯には型紙を用いて鉄で上から刷毛引きした絵もあります。また慶長年間(1596~1615)にできた道園窯・阿房谷上窯・下窯・藤川内窯焼山上窯・下窯・甕屋ノ谷窯、元和・寛永(1615~44)にできたノ峯上村窯の青黒色・青黄色の釉色の光沢のない中に鉄絵のあるものをいいます。絵は主として草花の模様が多く土は粘くてちりめんが多く、甕屋ノ谷窯・椎ノ峯上村窯は火度が少しばかり低いです。製品には大鉢・中鉢・皿・茶碗・猪口・茶器などが多【奥高麗】山瀬上窯・下窯の所製で、純白の極め目小の土に不透明海鼠白釉を施したもの。この窯で焼いたもので、海鼠白釉を施さず透明釉ばかを用いて青黄色を呈するものも、またこのように呼ばれます。なお異説があります。「奥高麗」の項を参照。

【掘出唐津】慶長元和寛永(1596~1644)の前記諸窯で焼き損じを土中に投棄したものを、後世掘り出して珍賞したもの。また完備したものでもそれと同手のものをいいます。

【火計】寛文年間(1661~73)対馬の七兵衛甚右衛門が朝鮮から土釉を持って来て椎ノ峯茶碗を五、六十個つくったもので、白釉を濃く施し、氷裂が多く、粘土は白色です。

【献上唐津】寛永年間(1624~44)唐津城主寺沢志摩守広高の時に椎ノ峯でつくられた茶碗に始まり、代々の城主大久保・松平・土井・水野の諸侯の時代いずれにもあります。その最も世間に知られたものは安政年間(1854~60)小笠原侯の命でつくられた雲鶴の模様を鉄で象嵌し、枇色の釉を施し、坏土は白色、高台は外張りで普通より高くなした大形の茶碗です。

(『万宝全書』『茶道筌蹄』『陶器考』『本朝陶器攷証』『茶家酔古襍』『工芸志料』『観古図説』『東松浦郡史』金原京一)