一名星建盞

徳川美術館

高さ:7.1cm

口径:12.2cm

高台外径:3.8cm

同高さ:0.5cm

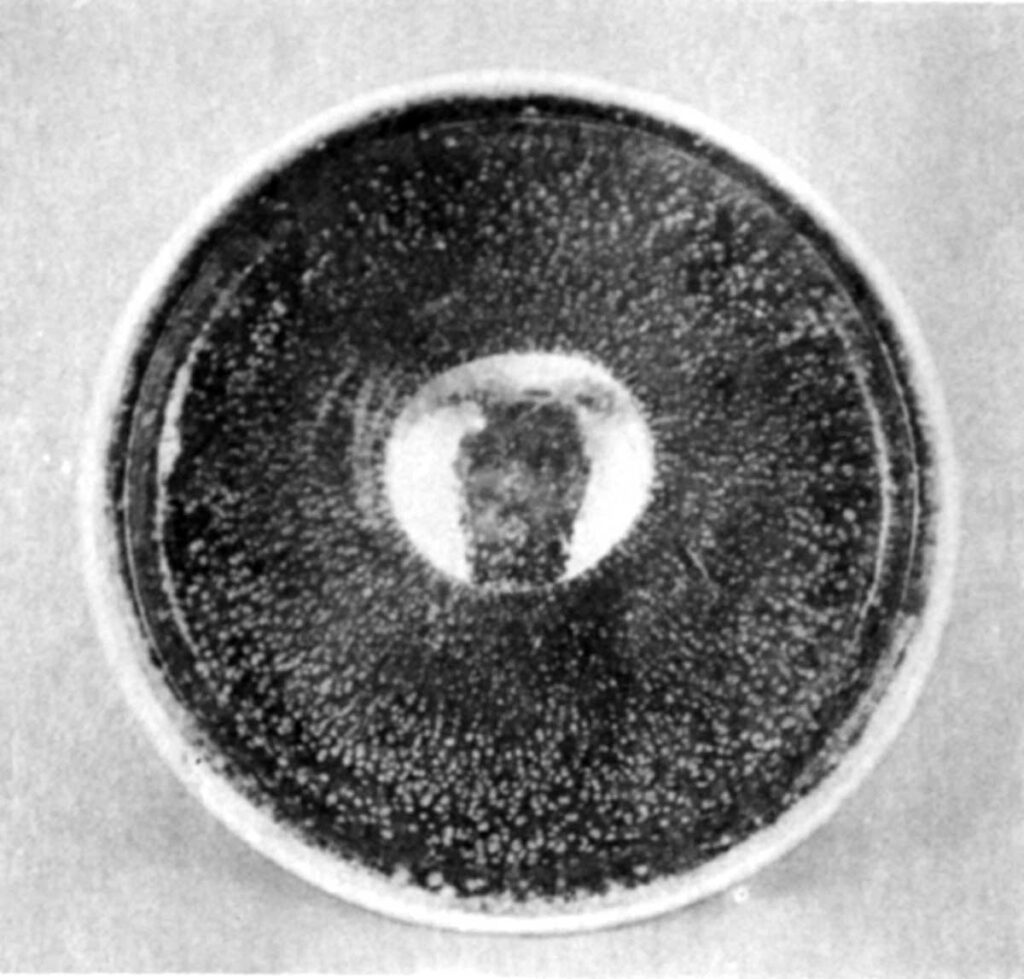

昔から「星建盞」と呼びならわされている尾州徳川家伝来の茶碗です。赤黒く表面のざらついた堅い土は明らかに建窯のものと知れます。土見の高台と高台わきは例によって轆轤(ろくろ)できれいに削られており高台内の削り込みがいつもよりやや深いです。

釉はガラス質の漆黒色でたっぶりとかかり、内外面ともに無数の油滴を浮かばせています。この油滴は竜光院や藤田美術館のそれのように形がまるく整っておらず大小さまざまの不整形の粒がいろいろに入り組んだものです。外側の一面は油滴の結びが密で、一粒々々が比較的濃い茶色を呈しています。よく見ると粒の中央には鉄砂の凝結があります。この茶碗の釉の表面は虹彩を放つ例の皮膜でおおわれていますが、この部分は油滴の色が濃いためか虹彩はそれほどあざやかではありません。

この反対側の面(高台の図のあたり)は、逆に油滴の散布がややまばらで色もごく淡い茶色となります。側面図の面のような鉄砂の凝結も見られず黒釉をバックにして鈍い銀色に見えます。粒が流下して兎毫状になった部分も多いです。そのように油滴が疎で色も淡いから下の黒釉が強く表れために虹彩の輝きが前の面よりもはるかにあざやかです。それは色の淡い大きな粒のあるところ(高台の図の中央あたり)で、特に著しくこの部分についてだけいえば曜変といってもさしつかえないくらいです。

「星建盞」という名はこのへんから生まれたものでしょう。いってみればこの茶碗は油滴と曜変の両性を兼ね備えたものです。

以上のように外面は油滴の散り方にむらがありますが、内面のほうはほとんど一様に散布しています。口縁部から七分ほど下ったところで器壁はえぐれて内ぶところを深くするがここまでは釉が流れて層が薄いため油滴はほとんど結びません。そして内ぶところの広がるあたりから結粒が始まって底部に至ります。この結粒の開始部はいくぶん油滴の発生が疎で色めも淡いです。したがって外側疎部と同じような曜変現象を呈します。

要するにこの茶碗は光のあたり方一つで油滴にも曜変にも見え、芸の細かい楽しみ多い茶碗といえましょう。ちなみに、付言しておくとこれら釉面の虹彩を身上とする茶碗は光の質と量によってはなはだしくその色調を変えるものなのです。筆者は秋の午後の自然光でこれを見だのですが、どこに載っている写真の色とはずいぶん感じが違います。暗いスタジオで強い電灯光だけで写したものと違っているのはあたりまえです。この違いはどうにもしかたのないことで、この次に筆者が見るときはまた別の色に映るかもしれません。まことに妖しい魅力の茶碗です。

付属物としては、特に見るべきものはありません。

(佐藤雅彦)