漢作 大名物 伯爵 井伊直忠氏藏

名稱

古名物記に「前宮王大夫所持」とあれば、即ち所持者の名なるべきも、其傳審かならず。

寸法

高 貳寸九分

胴徑 貳寸四分五厘

口徑 壹寸四分

底徑 壹寸叄分貳厘又壹寸四分

瓴高 参分貳厘

肩幅 参分五厘

重量 四拾匁貳分

附屬物

一蓋 二枚 窠 袋箱懸子に入る

一袋 三つ

萠黃地雲鶴純子 裏ヤツレ 緒つがり紫

淺黃地青海波純子 裏玉虫 緒つがり紫

天倉絨地龜甲紋 裏白茶かいき 緒つがり萠黄

一古袋 一つ

廣東縞 裏茶まる 緒つがり紫

右たゝみて包紙に入る

一袋箱 桐 白木 書付 張紙

宮王肩付茶入袋

一晚家 黑塗

袋なし 茶羽二重袷にて包む

一內箱 桐 白木 書付 板横目に認む

宮王

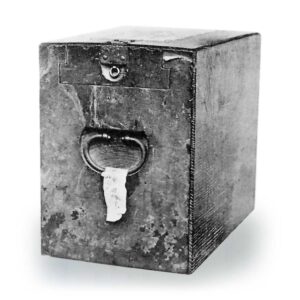

一外箱 郴 くりぬき 鐵環 鐵錠前附

高サ九寸二分 縱一尺一寸七分 橫九寸八分 引き蓋 厚み一寸七分

雑記

宮王 井伊掃部頭。 前宮王大夫所持後宮內卿法印所持。 (古名物記)

宮王肩街 宮内卿法印所持。 (東山御物內別帳)

みやおう 井伊掃部殿朱書入 宮王大夫所持。 (玩貨名物記)

宮王唐物大名物 井伊掃部頭。 (古今名物類聚)

宮王肩衝 宮内卿法印。 竪二寸八分、橫二寸四分强、廻り七寸六分、底一寸四分、口一寸四分、同竪三分半、膨一寸五分。藥濃柿、下藥薄柿、土黒めに靑し(茶入圖あり)。 (万寶全書)

天正五年四月晦日 宮法(宮内卿法印) 宗及 一人

風爐 平釜 ゑん桶 長板にニッ置、床 かたつき 四方盆に 白地金袋に、天目 ハイカツキ 黒臺 亀のふた 薄茶かうらい茶碗。右かたつき始て拜見申候、朝倉九郎左衛門之所持之壺也。 (津田宗及茶湯日記)

天正九巳年正月八日朝 於安土 宮内卿法印會。

宗納 宗二 宗及

床 定家色紙、嵐吹くの歌なり、爐に紹鴎定張くさりに袋箱中通りに、肩衝方盆に下に赤金のたらひ、金のばうのさき、尼崎臺、ヨウヘソ天目、薄茶高麗茶碗、茶筌入れて。 (津田宗及茶湯日記)

天正十一癸未年九月十 日、秀吉様御興行、御道具そろへあり、人籔の事、宮内卿法印、宗易、荒木道薫、もすや宗安宗、宗及、五人也。御座敷雨ヶ所、見物の衆、池田勝入、藥師徳雲。

四疊半飭

御床に 文琳 四方盆 宗及

初花御かたつき方盆に 御物

香爐 香合長盆に 宗及

香爐 方盆に 宗易

御掛物玉碉幕鐘の御繪御物、後に松本茄子、筑州被成御持出也。

高屏風の前に

なげづきんかたつき 方盆に 宗安

小紫カタツキ 方盆に 宗易

宮王かたつき 宮內法

(津田宗及茶湯日記)

天正十一癸未年十月十五日朝より終日秀吉樣於御座敷御茶湯有御茶堂、宗易、宗久、宗及仕候也。

御人數

宗薫 休夢 友閑 幽齋 格安 宗安 宗二 宗無 宗甫 宗春 藤田半右衛門 宇喜田忠家 佐久間盛春 高辻右近 芝山源内 今井隼人 吉田左介 松井新介 中川忠吉 細井新助 牧村長兵衛 圓秉坊 樋口石見 徳雲軒薬院

一ゐろりに紹鴎あられ釜 五徳

一御床 夜雨の繪 玉礀 前に捨子大壺

一御棚に 細口水仙 花生て

一御臺子 上に宮王肩ツキ 四方盆 尼子天目尼ヶ崎臺 同下に引拙桶(以下略)

(今井宗久日記)

天正十一年十月十九日 宮内卿法印會

秀吉樣 御光儀 宗易 宗久

一床 雁繪 前に宮王かたつき 四方盆

一棚に桶くるみ口合子三種ながら引拙所持

一ハイカツキ天目尼崎臺に薄茶大形茶碗、茶過て金花の大壺、従秀吉宮法へ被遺候郎小天狗の大壺、宮法秀吉様に進上、井棚の三色も秀吉進上也。 (津田宗及茶湯日記)

井伊直孝掃部頭 天正十八年駿河國藤枝に生る(中略)大阪城を陥れし時首三百七十五級を得、元和元年十一月二日台徳院殿より御感狀を賜び近江にて五萬石を宛行はる、駿河にても東照宮の御前に召され、今度の動功を御感ありて左文字の御刀宮王の御茶入を恩賜せらる、萬治二年六月二十八日卒す、年七十。 (寛政重修諸家譜)

宮王の茶人は、元和元卯年駿府に於て、権現様より安藤帶刀御使として拝領、家に傳へ重寶に仕るべき旨上意、今度大阪表戰功御威の餘慶なり。 (井伊伯爵家文書)

傳來

元朝倉九郎左衛門所持にして宮王大夫に傳はり、初めて宮王肩衝と稱せらる、既にして宮内卿法印の所持と為り、天正十一年法印より秀吉に獻納せしが、元和元年大阪落城の節、徳川家康之を獲て、當時戦功顕著なりし井伊掃部頭直孝に賜ふ、是より井伊家の重寶として、傳へて今日に及べりとぞ。

實見記

大正九年十月二十五日東京市麹町區一番町井伊直忠伯邸に於て實見す。

日作拈り返し兩削ぎ刄先鋭く、甑下張り、其周園に不規則に黒筋二本廻り、一本は浮筋なり、肩際少しく面取り、胴張り、沈筋一線茶入半分を繞る、裾土を見る事高低不同、中に釉切火間を成したる處あり、底板起しにて縁磨る。總體薄紫地に黒飴釉掛り、中に少しく茶味を帯び、釉溜に青瑠璃色の景色あり、置形一ナダレ肩下雙方より起り胴紐下に於て一筋に合し、盆附際に至りて止まる、釉溜厚く靑瑠璃釉殊に麗しく現はる内部口緑釉掛り、以下総體水釉上に轆轤目荒く繞り、底中央渦狀を成して少しく突出せり、相好圓満にして品位高く、地色紫に茶味を帯び、其色冴えしきが故に、黒飴釉景色分明に現はれ黄釉及び青瑠璃釉共に光澤麗しく全部無疵にて、十分大名物の品位を具へたる茶入なり。