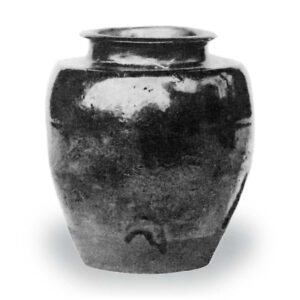

漢作 大名物 男爵 鴻池善右衛門氏藏

名稱

味噌屋は所持者の屋號なるべし、但し其時代住所等を審かにせず。此茶入又榮仁肩衝ともいふ、龜屋榮仁が所持せしを以てなり。榮仁、時に圓仁、圓忍、永仁等に作る、孰れが是なるを知らす。

寸法

高 貳寸六分

胴徑 貳寸分五厘

口徑 壹寸五分

底徑 壹寸四分叉壹寸五分

肩幅 貳分七厘

甑高 参分

重量 參拾貳厚貳分

附屬物

一蓋 一枚 窠

一御物袋 白縮緬 緒つがり紫

外に蒲園一枚

一袋 四ツ

波紋賓盡純子 裏玉虫 緒つがり藤色

御納戸地笹蔓純子 裏玉虫 緒つがり藤色

(宗薫純子)

彌左衛門廣東 裏玉虫 緒つがり茶

白極純子 裏玉虫 精つかり原色

一木形 一箇 朱檀

一袋箱 桐 白木

書付 張紙如次

圓仁肩衝袋

一挽家 黒ぬり 紐付

一內箱 モウル 唐物 錠前附 内紋純子にて張る

一添盆 桂漿 四方盆

寸法 方六寸三分 鏡四寸七分 底方五寸 添盆箱 けやき

雜記

味噌屋肩衝

糸屋重左衛門は鳥丸三條に住す、是もよき道具數多所持せり、中にも龜屋何がしより味噌屋肩衝の茶入を判金千枚に買得して、其價の銀を車に積みて遣しけりとなり、かかる富豪なれども其三世にて滅亡せりときこの富豪の數奇者是をおもへ。 (茶話眞向翁)

糸屋十右衛門

越前敦賀の津の者にて、もと米商賣致し、彼湊より大阪廻しの米にて年々仕合し、京に住す、所は烏丸三條下町也、七八十年以前、是も石川(鎗の鞘の所持者石川自安)と同時に、西國御大名方の取替へ滯り其後は

上京し、聚楽へ引籠り、三代目にて行衛なく身上果て申候。一二代目の十右衛門よき道具をあまた調へ所持致候、其内龜屋何某の味噌屋肩衝の茶入を判金千枚に調へ、右の代金を車に積んで白畫に引き通り、請取渡し致候と申傳ふ云々。 (三井高房署町人考見祿)

味噌屋

桑仁ともいふ、昔味噌屋方にあり、公儀へ上る、台德公より龜屋源太郎拜領、其後桑仁代々秘藏、京糸屋良齋へ来る。今鴻池。 (雪間草)

圓忍肩街(圓仁又榮仁と書す)と日野肩衝とは散々悪しき由三齋老御申候事。 (三齋物語)

ゑんにん肩つき 京糸屋良亭。

朱書入 榮任又永仁 今鴻池善右衛門 (椿庵文庫本玩貨名物犯)

ゑんにん肩衝 唐物 大名物 糸屋良亭。 (古今名物類聚)

榮仁肩衝 加藤風庵所持京都糸屋良亭。 (古名物記)

桑仁肩衝 唐物 大名物 加藤風庵、糸屋良亭、鴻池。 (鱗凰龜龍)

みそや肩衝 袋四、鎌倉廣東、白極、外に純子ニッ。(鴻池蔵帳)

味噌屋肩衝

永任ともいふ。高二十六分、胴二寸二分、口一寸五分、底一寸五分、板起。御物、拝領。挽家たかやさん、皮袋に入る、外唐物箱、桂漿作四方盆添ふ。袋白極、鎌倉、珠光、寶盡純子(茶入圖あり)。 (草間和樂署茶器名物圖覚)

傳來

味噌屋某の所持にして後幕府に獻上し、台徳院秀忠之れを龜屋源太郎(榮仁と稱せし人なるべし)に賜ひしが、京の富豪糸屋重左衛門良齎(良亭と同人なるべし)判金千枚にて之を購求せりと云ふ、茶話眞向翁には龜屋より直に糸屋に入りたるやう記載すれども古名物記及び鱗凰龜龍に依れば其間に加藤風庵が所持せし事あるが如し、而て其鴻池家に入りたるは何年頃なりやを審にせず。

實見記

大正九年五月四日、大阪市南區瓦屋橋鴻池善右衛門男別邸に於て實見す。

ロ作拈り返し深く、兩そぎ蛤刄を成し、刄先き薄くして手を切る様なり、肩キッカリと衝き、胴中に少しく膨らみたる所と、腰廻りに少しく窪みたる所とあり、口線より甑際に掛けて大疵繕ひあり、黒飴釉の中に濃き共色の景色あり、置形ナダレ鮮明ならざれども、裾土際に至りて釉溜あり、胴體に沈筋一本幽かに絞り、處々指頭形のヒッツキあり、裾以下朱泥色の土を見せ、底板起しにて、緑少々磨れたり、内部口縁釉掛り、以下轆轤目あれども鮮明ならず、漢作としては、大寂物にて、胴體に括れたる所あるなど、一種特徴ある茶人なり。