漢作 大名物 男爵 益田孝氏藏

名稱

宗友記に「前上藥のなだれ入組みたるさま、不動の火焔に似たる御見立の名なり」とあり。大阪落城の際、火に逢いても焼けざらしに困り、不動明王に擬へて斯く名づけたりと云ふは、蓋し俗説ならん。

(備考) 宗友記は上野圖書館本なり、著者審かならざわども其年代を考ふるに小堀和泉守政方號宗友の随筆なるが如し、

寸法

高 貳寸九分

胴徑 貳寸五分

口經 壹寸四分

底徑 壹寸四分

肩幅 參分八厘

瓴高 叄分

重量 參拾壹匁七分

附屬物

一蓋 一枚 窠

一袋 四ツ

太子廣東 裏萌黄七子 緒つがり紫

珠光純子 裏かいき 緒つがり紫

角龍裂 裏かべちょろ 緒つがり茶

古金欄鳳臥紋 裏玉虫かいき 緒つがり紫

一袋箱 桐 白木

不動肩衝袋 四

一挽家 黑塗 書付 張紙

不動肩衝

袋 有栖川 裏風通 緒つがり萌黄

一內箱 春慶塗 内村梨子地

袋 赤地丸紋 裏石疊鈍于 緒つがり萌黄

一外箱 桐 春慶塗 錠前附

蓋甲に 黒色九曜星の紋あり

袋 茶革 裏かいき 緒つがり茶

一總箱 桐 白木

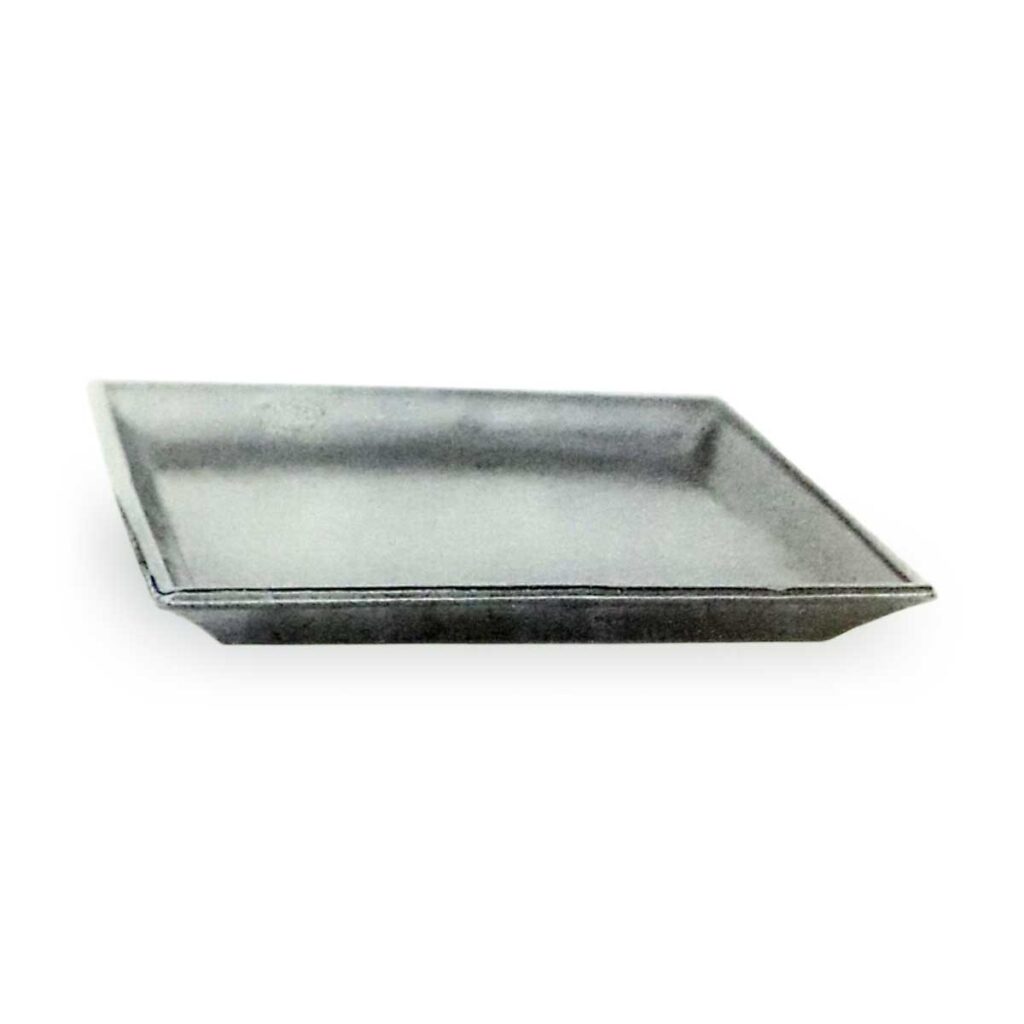

一添盆 黑塗 四方盆

方六寸三分 鏡方五寸一分 底方五寸 高七分

雑記

不動肩衝 唐物 松平下總守 高二寸九分、胴二寸四分、口一寸五分、同高三分、底一寸四分半、廻り七寸九分、黒藥なだれ一ヶ所、土鼠、白らめに濃やか也、絲切、懸目三十一匁五分。 (古今名物類聚拾遺之部)

不動 松平下野守殿 蓋數々、袋紹鴎どんす、錦、丸紋どんす、雲鶴どんす。

不動肩衡

挽家くろぬり、袋天箱春慶内むら梨子地(茶入圖あり) (麟凰龜龍)

不動肩衝 松平下總殿。 (玩貨名物記)

不動 漢なり、新田、勢高、玉堂、棚村と同時代なり又新田及勢高とは同手同藥立なり、瀨戸の平野、山の井、生駒も同藥立なり。 (不昧公著瀬戶陶器濫觴)

不動肩衝 松平下総守。 (古名物記)

京都に當時不賣にある大名物。

不動肩衝 大阪にあり、元松下總所持。 (閑居偶筆)

不動御壺 前上藥のなだれ入組たる模様、明王の火焔に似たる御見立の名也。(宗友記)

大正十年六月十三日正午 御殿山太郎庵 主 益田飩翁

高野詣記念茶會

客 高橋符庵 野崎幻庵 室田義文 藤原銀次郎 梅澤鶴叟 戶田音一

一掛物 弘法大師筆座右銘 何傷の二字

一釜 天明共蓋常張鐶釜

胴に「ふとうみおやわうきしんたてまつる釜屋太郎右衛門」の文字あり

一花入 天平竹組花皿

花 高山植物 敦盛草 白仙蘭 高山菫

一茶入 大名物不動衝

唐物黑塗四方盆に載せて飾る

袋 佐久間角龍

一茶碗 古井戸

一茶杓 澤庵和尚作

(大正辛酉茶道記)

傳來

元松平下総守の所持にして其後賣物となりて大阪にありしが、後遂に志野丸壺と共に、東京麴町質商倉又右衛門氏の所藏となり、夫より益田家に入る。

實見記

大正九年七月一八日東京府下品川御殿山益田孝男邸に於て見す。

口作丸縁にて枯り返し深からず、甑下張り、肩キッカリと衝き、胴を繞る沈筋一部途切れたる所あり、此沈筋の一部に尺度の目の如き模様あり。黒飴釉にて光澤麗しく、置形一ナダレ肩先より盆附に至りて止まる、裾朱泥色の上を見る事高く、指頭形即ち所謂指起し慮々にあり、底絲切極めて細く其中に平面の所ありて之を遮断す。内部口縁釉掛り以下轆轤繞り、底渦狀高く突出す、口縁 より肩先胴體に掛けて大破損繕ひあり、形狀大體此種の漢肩衝と同様にして景色共釉なれば、光澤麗しき割合に華美ならず、ドッシリと落ち着きたる茶入なり。