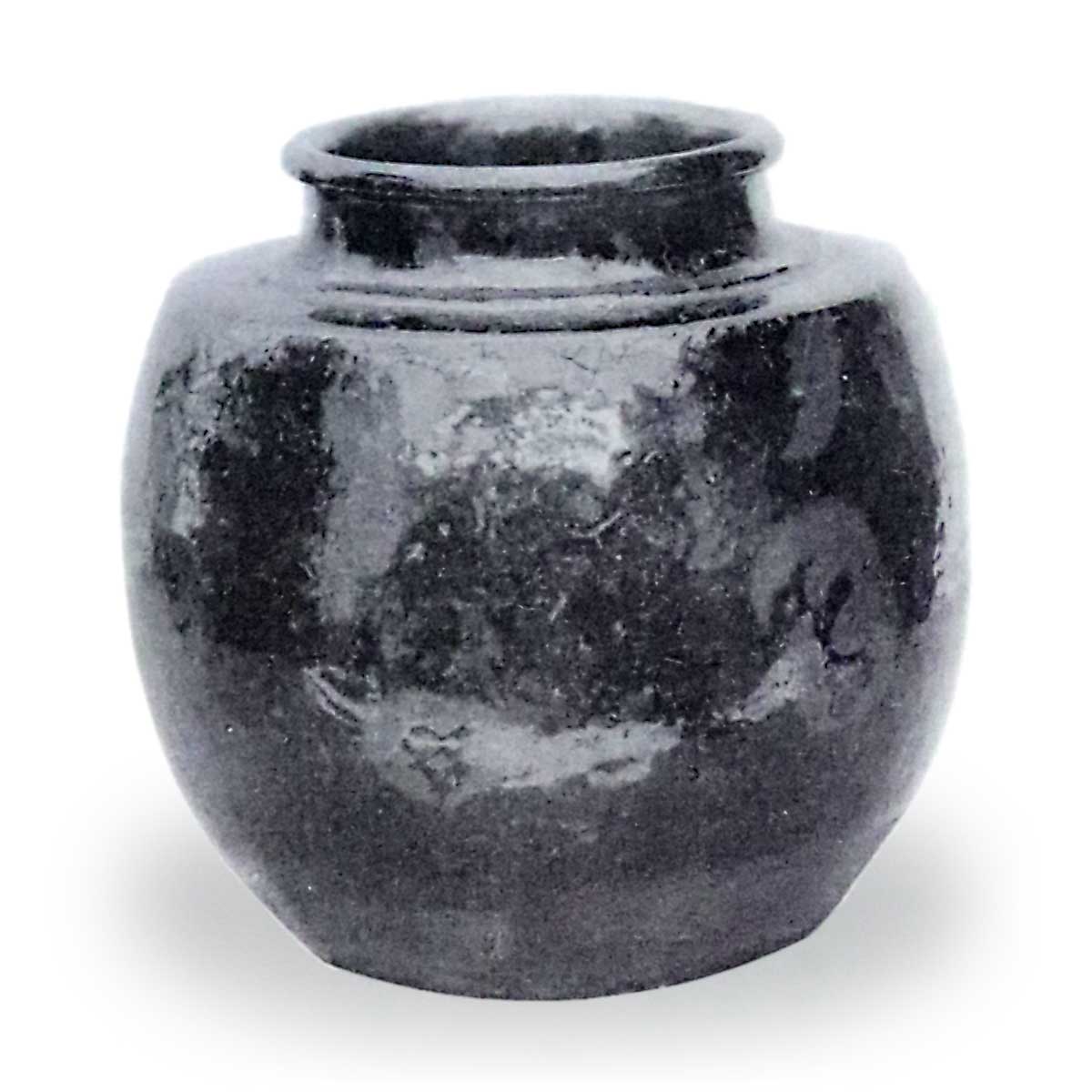

漢作 大名物

一名 木下肩衝又都歸り

伯爵 松平直亮氏藏

名稱

種村一に棚村と云ふ、種、棚、邦訓相近きを以て、互に混訛し者ならんか。

奈良松屋源三郎の松屋日記には「種村肩衝、近江の種村殿所持候故也」とあり、即ち所持者の名なるを知るべし。後木下宮内之を所持しに依り威は木下肩衝ともいふ、其後狩野探幽に手に入り、明暦三年の大火に際して已に焼失せりと思ひしに圖らす京都にて之を見出し再び江戸に持歸りたるを以て更に都歸りの茶入と呼びたりとぞ。

寸法

高 貳寸七分

胴徑 貳寸八分

まほり 八寸六分

口徑 壹寸六分參厘

底徑 狭き所 壹寸六分 廣き所 壹寸六分五厘

甑高 四分

附屬物

一蓋 六枚 各窠

一蓋箱 桐 白木

木下肩衝 書付 不昧

一御物袋 紫縮緬 緒つがり紫

包物 紫羽二重綿入

一袋 四ツ

本能寺純子 裏萌黄海氣 緒つがり紫

折枝模樣縞純子 裏海氣 緒つがり遠州茶

金剛切 裏紫紋海氣 緒つがり天鵞絨

廣東織留 裏かべちょろ 緒つがり紫

一袋箱 ニッ

桐 白木 書付 不昧

木下肩衝 袋 本能寺折枝模樣 金剛切三ッチスル

桐 白木 書付 不昧

種村肩衝 袋 廣東織留ヲ入ル

一挽家 黑塗 小口粉溜

袋 紫革 紐御納戶茶

包物 紫羽二重袷

一內箱 桐 白木

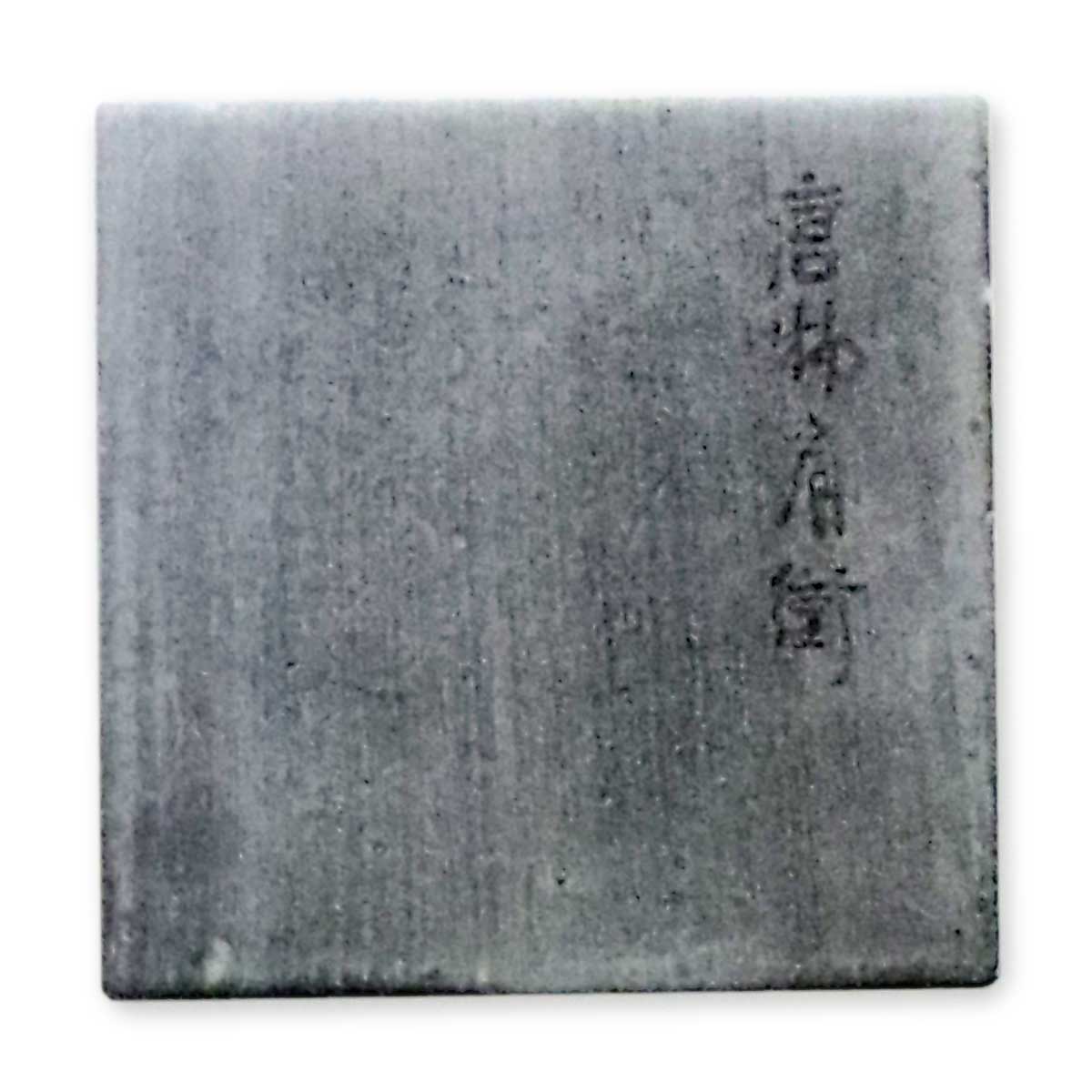

唐物肩衝 書付 狩野探幽

蓋裏に「さかい町人何某より求之」と張紙あり

袋 紫皮 緒つがり茶

一外箱 桐 白木 煮黑み 錠前附

唐物丸 筆者未詳

包物 茶純子綿入

一添盆 藤重四方盆 內赤底黑綠青漆嵌入

方六寸五分八屋 鏡方五寸八分

袋 芝山純子 裏波に島純子 緒つがり淺黄

内箱 溜塗 金粉書付 小堀遠州

外箱 杉 白木 墨書付 松平雪川 (不味公弟)

包物 花布 裏御納戸茶羽二重

雜 記

棚村肩衝 狩野探幽。 (古今名物類楽〉

棚村川衝 木下肩衝とも云ふ狩野探幽 (古名物記)

肩衝 佐久間右衛門尉 (天正名物記)

田名村肩衝 佐久間甚七所持、關自樣二有。 (山上宗二之記)

種村肩衝 佐久間甚九郎所持。 (東山御物内別帳)

木下かたつき 狩野探幽 (玩貨名物記)

種林

異ニ種村トアリ、佐久間甚九郎(又承禎といふ)所持。 竪二寸七分、横二寸八分、廻り八寸六分、底一寸七分、口一寸六分、同高四分、地藥濃柿手形あとに薄柿あり、上藥蛇蝎あらし(茶入圖アリ)。 (万寶全書)

松本肩衝(松屋肩衝)と種村と寸法同前なり。去りながら種村肩衝は口廣くて惡候也。近江の種村殿所持候故也。佐久間不干所持ありて、今は木下宮内殿に在之か。形は何とも云ひ難き物なり。初心の人は丸壺などゝ云ふ程の事なり、一段ひきくなりしたる物なり、然れど昔より名高き無隱名物の肩衝なり、然るに物數を見ぬ人などのなま知りたる人には、大事の道具見する事はいやなる事なり、肩衝も四つ五つなど見たる人にては、中々何も知れ不申候也、様々形違ひ候ぞ。 (松屋日記)

天正六年正月廿二日朝 佐久間甚九郎殿會

一緒に 釣物 自在につるべ

一床に カタツキ 四方盆に 只天目黑臺 金網の袋

(津田宗及茶湯日記)

天正六年十月二十八日朝 佐久間甚九郎殿會

宮内法印土産に黄金五枚とハイカツキの天目とせられ候

座敷 宮法印 宗及 茶立時 山上の宗二

一床 天目臺に 法印土産の天目也

一墟に とんぼうの釜 ほそくさりに

一手水の間に手桶置て カタツキ袋に、白地金襴、盆なし。

(津田宗及茶湯日記)

佐久間宗透

從五位下共九郎諱正勝號不干齋右衛門尉信盛之男父子仕右大臣信長公以茶事有名初師宗悟後入紹鷗利休二居士之門爲其長壽可知焉按不千有茶名者利已前也後向就休請盆家藏漢器茶入稱種村名器也 (茶人大系圖)

柳村

木の下とも云ふ狩野探幽所持雲州公 濃きに自なだれ殘月とは藥ちがぶ、板おこし、鼠土くろめ(附属物茶入圖あり) (鱗凰龜龍)

唐物種村肩衝

木下とも、都りしも云ふ、惣體地黑みたる柿、蛇蝎藥の置形有之、幽にあり、土なまり、口作甚清し、火間三つあり、少々平形なり、少々形わろし肩に大筋一筋あり、共作甚清し、うら筋の所に、はらはらと蛇蝎藥有之。 (茶入名物記)

種村

あめ黄藥あり、二筋あり、板おこし、肩にも大き形あり、松屋肩街の置方の無之様な茶入なり、地藥柿。 (伏見屋手控)

棚村

漢物眞の唐物なり 棚村といふ名物、狩野探幽所、後に都踊りと銘改振り絞格別なり。 (名器綠)

棚村

漢なり新田、勢高、不動、玉堂と同時代なり、松屋肩衝と藥立同時代と雖も、時代劣りたり。 (不味署瀬戸陶器鑑觴)

種村肩衝

かの

棚村肩衝

都帰りとも云、探幽所持。 一體るりいろ出来に大筋一すぢ、甑の下にあり、所々細く蛇蝎藥あり、置方薄く、蛇蝎藥あり、ひま三つあり、一つのひまの内に少々蛇蝎藥あり、少し形平に、板起し、捻返し少々大きく其所甚だよし(附属物の記事あり)。 (箒庵文庫甲第九號)

家光樣御代に高直なる茶入は京極安知、金森出雲殿より所探せる代金三千枚の茶人(中略)、又木の下肩衝と申す茶入は、木下宮内少輔殿より金千四百枚に探幽法印求める、蓋袋は遠州好にて出來たり。 (櫻山一有筆記)

種村肩衝

一名木下肩衝 不干齋所持なり、狩野探幽法印代金壹万兩求之と云ふ、子孫有之丁西江戸大火にて爲持人道へ捨たるが此茶入京都へ登る、一條宗貞見出す、銀千貫或人求之由、牧野佐渡守殿へ上る、又探幽方被遺伝傳。 (雪間草茶道惑解)、

狩野探幽守信は、名譽の畫工なり、茶道も能くされたり、或時大金を出して茶入を求め秘蔵しけるに、酉年の大火に神田橋の亭も類焼しける時、かの茶入を家来密に盗出し、京師へ遣りて賣拂ひ主人へは焼失せしと偽り置きしに、其後茶入を買戻して銘を都帰りと改めて、猶秘藏せられし、今は井伊掃部頭家に在りとかや。 (明良洪範)

狩野探幽數百金を寄て求め得たる茶入あり、愛すること甚し、茶湯を數寄と雖も、唯この茶入一つを以て茶を點ず。然るに明暦三年酉の歲火災に探幽が宅も焼けたり、其時分其茶入を箱ながら己が首につけて火を避けたり、炎焰甚盛にして、纔に身を以て脱きぬ、其當時其茶入を失ふ、其後は心地忙然と唯鬱々として暮らしけり、年經て後禁裡御修覆御繪調ふべきの旨にて、京師へ趣て、或時所司代板倉周防守殿(牧野佐渡守の誤)へ呼るゝ事ありて罷出たりしに、防州對面ありて、昔の話の次手に、彼茶入は火事にて紛失のよし如何と尋ねられ候所、さてさて忘れて罷在候ものを、よしなき儀を御尋ねなさ候て迷惑仕候旨申上る、防州又某も其茶入にて茶湯に逢申候放故、別して存じ出し候、其方秘臓比類なき事開及候故尋候旨申聞され候へば、必ず仰出され候儀も御やめ可被下候、心底を取像し候よし申候、其時防州小姓を呼びて彼茶入を持來れとあり、則茶入を持参せり、防州手に取りて熟覧し、世には似たる物も有るものかな、彼茶入某一度見申候故、覺束なき事ながら、近頃似たる物見せ申候よし申され、相渡され候所、探幽手に取りて大に驚き是は共茶入にて候、是は是はとて其儘絕入候、侍者大に騒ぎ水など注ぎ、漸くにして生氣ふき出て、再び其器を見て、彌眞の私の茶人にて候不審千萬なる事に候、世の中にあるべき者にては無之候といふ。防州申され候は、さては其が目も悪しからず候、此茶人は此頃道具屋持参、不慮に其茶器を心付候に付、其方へ遣し度候て求置候、則唯今贈ると御申にて、探幽に之を賜ふ。此時銘を都師りと名づけたり。此探幽が絶入りたる所、真の愛と可候晋の王羲之が酔筆蘭亭記、一度人間に無之處唐太宗取出し給ひ其孫僧智永へ見せ給ひし時、智永一見して失聲して悦びけるも同じ意なり。 (室鳩巣著可觀小說)

明暦の大火に探幽が秘藏せし棚村といふ茶人を家人に預け立退かせしに、其者焼死ぬ、茶人は儘側に有りしを京より飛脚通り合せ拾ひ取り京へ持歸り、道具屋へ賣る。橘屋宗元といふ者來り、其頃所司代牧野佐渡守親成は、茶道を好み、目利もよかりしが、先づ一覧して先年江戸にて探幽が許にて出せし茶入ならんと、夫より探幽方へ知らせ遣りしかば大に悦び弟子に三百貫目持たせ京へ登せ再び探幽が手へ戻りしゆゑ、親成都歸りと名付られ しとなり。其後右の箱を所望し富士十幅對かゝられしなり。 (茶道竹の雫)

明曆三丁四年正月江戸大火事の時、繪師狩野探幽の秘織せし棚倉(種村の誤りなり)といふ茶入を心の知れた家人に随分大事に持て退けと言付け

て出せしに、共者焼け死せり、されども茶入は箱なが 共側に捨て有りしを京より行し飛脚の者通り合せ、拾ひ取り上げて見しに、箱袋の體唯ならず、是は善き物ならんと京へ持帰り、具屋へ賣り唐物屋の手に渡r、橘屋宗元と云ふ者買取しが人々見て是は慥かに名物ならん、若し今度の大火事に公儀の御道具の紛れ出しも計り難し、後日の御咎めも心元なし、兎に角此旨を申し達し置き然るべしとて、即二條へ罷出申せしに其頃の所司代牧野佐渡守親成殿、茶道を好み、其上目利きよかれしかば先一見せんとありし故、宗元持参せしに、一目見られ、是は先年江戸にて狩野探幽が許へ茶に行きし時、彼れが秘藏とて出せし棚倉ならん、其時の話出しに京の者が取持て手に入りしと言ふが、取次のあらんかとて京中穿鑿ありしに、一條の宗貞と云ふ者其取次は私にて御座候即茶人の形寸法等も寫し置て御座候由申出る、乃ち見せられしに、まがひもなき棚倉の由申しぬ、橘屋へ尋ねられ候へば代銀三百貫目に求めし由申しぬ、乃ち其旨委細を探幽が方へ知らせられしかば大に喜び、弟子に銀三百貫目持せ差し登し、親成の世話にて、再び探幽が方へ戻り故、親成都歸りと名を付けられ候、後親成江戸へ下向ありし時探幽伺候し厚く禮を申し此報謝には何にても御望の槍を私筆を揮ひ差上度き申しぬ、左あらば富士山を十幅對に書て呉れよと有りしに、是れは古来より例も御座なく十品には書き分け難く候はんと申しければ、親成尤もなり、好み様も不功者なる言分、又其方も未だ妙所に至らぬと見えたり古への名人は中々書兼ねまじき事と有し、そこにて探幽暫く目を閉て思案し、扨々早速御請け申しあげず惜しく存じ奉り候、成程書て奉り候はん間御望の恰好寸法仰下され候へとて、即日を承はり、翌日より書きかゝり、十幅對出來しぬ、天下に稀なる物とて、今に牧野家に傳へしとなり。 (茶事秘錄)

棚村肩衝

寛永の頃狩野探幽所持、至て秘臓す、然る所類焼の節紛失に及び共だ残念に存候、種々心懸居候、所其後又々手に入り俊之都歸り探幽齋と申傳へ秘蔵す。後年御買上に相成、銀五百枚位と何上候、位金三千兩位古來仕 候由。 (雪州寶物傳來書)

棚村 もこ探幽所持、銀五百枚ご伺上候位金五千兩。 (伏見屋忠治良覚書)

棚村 伊勢屋次郎右衛門、六百兩。 (大崎御道具御買上代控)

傳來

元と近江の人種村某所持にして、佐久間千齋、木下宮内少輔を経て堺の町人某の手に渡りしを狩野探幽金千四百枚にて買求めたりと云ふ。斯くて探幽秘蔵中明暦三 大火に遭ひ偶ま之を持出したる家僕は燒したけれども、茶入は無事にして其傍に捨て置かれしかば通り掛りたる京の飛脚が拾ひ取り、歸洛の後成る道具商に渡せしを京都所司代牧野佐渡守親成が圖らず發見して再び探幽に返附せし事、雑記所載の如し、亦して松平不昧公が之を買取りしは伊勢次郎右衛門の取次にて其代金六百兩なりしと云ふ。

實見記

大正七年五月二十七日松江市松平直亮伯家事務所に於て實見す。

口作厚手にて詰り返し稍浅く、甑際に浮筋一本あり、胴を続れる沈筋はキッカリとして太く、裾以下鐵氣色の土を見せ、底板起しにて磨り減しあり 総體飴色地に青白き蛇蝎釉が粉を吹きたるが如くムラムラと掛り、置形釉ナダレは飴色の中に蛇蝎釉二段美事に交りて底近くに至りて止まる。此置形に向って右手に雪輪状のヌケニヶ所あり、肩の邊にも亦小さきがあり、内部は總て素土にて、稲高目にキッパリと轆轤廻り底中央に至りて渦狀を爲す、飴色の上に薄雲の如く漂ひたる蛇蝎色の光澤極めて麗はしく大きさに割合はして丈低く、丸々として福相なる茶入なり。