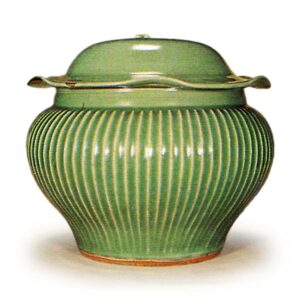

酒を大れる器で樽の類であります。

『蒋紡切韻』に「樽は酒海なり」とあります。

しかし『倭名類聚紗』には「今案ずるに、俗に用うるところの鱒と酒海は各おの異る。

故に別にこれを挙ぐ」と注しているので、源順(911-83)の頃に酒海といったものは中国漢代にいったものとはすでに同じではないと考えられます。

同書は酒海を漆器の部に挙げ、また『延喜式』内匠には「朱漆器」とあるから、当時は漆器のものが最も多かったのであるでしょう。

しかし『延喜式』には別のところに金銅の酒海もみえています。

『江家次第』十七御元服に「陶器酒海」とみえ、「口径は一尺五寸ばかり」とあります。

あるいは丼に似た素焼の瓦器でもあるだろうか。