大名物

徳川美術館

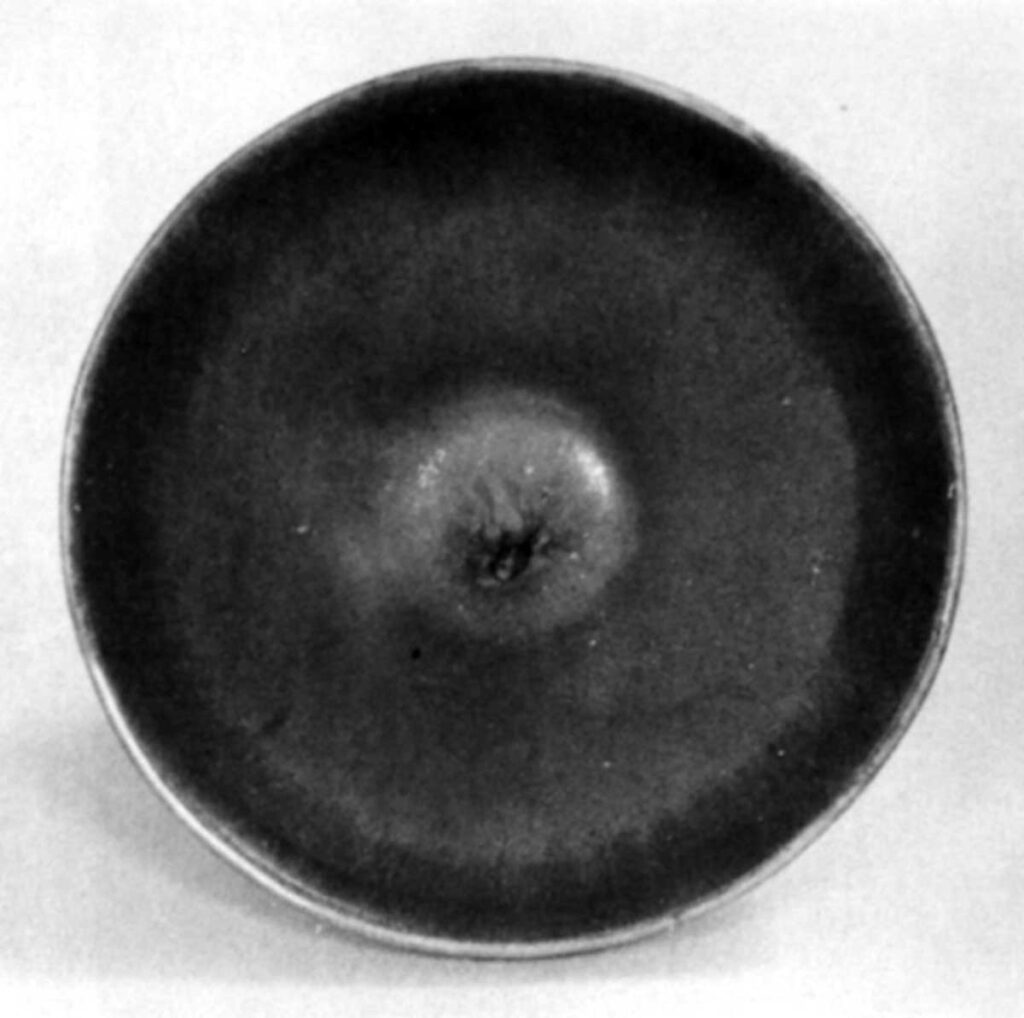

高さ:6.7~7.1cm

口径:13.2~13.3cm

高台外径:4.2cm

同高さ:0.6cm

灰被天目と呼ばれている茶碗には、幾つかの手があります。兎毫盞などのように、一様の釉調でそろっているものではなく、何種類かの違った釉だちのものをひとまとめに灰被と呼んだらしいです。昔の人は大まかで細かな概念規定をしませんでしたから、曜変・油滴・兎毫盞のいずれにも入らない異調のもの、ある意味で不あがりのものはひっくるめて灰被と呼んだらしいです。

実際に灰が降りかかってできたわけではなく、生焼けで釉が灰色がかったり火がむらで片身替わりのような窯変を起こしたものなのです。だから、茶碗によって一つ一つ状態が違い、通有の性格というものは認められません。この茶碗は、そういった灰被の中でも特に変わった存在だと思います。

私はこの茶碗は、灰被というより、むしろ柿天目と呼ぶべきではないかと思います。定窯や、河南天目の中に見られるあの柿釉と、すこぶる近い釉調を見せているからです。このような釉色になったのは、この茶碗のキマチ(来待)ふうの下釉が並みはずれて鉄分が多かったためで、その点、黄天目とは、正反対のものといえましょう。

釉面をルーペでのぞきますと、柿色の釉がべたに広がっているわけではなく細い柿色の筋、つまり鉄砂の流下線が密に並んで、この釉調を成していることがよくわかります。それJこは別に、釉の膚一面に、砂子のようにきらきら光る小黒点が散っていますが、これが鉄分の結晶したものらしいです。高火度焼成中には、鉄分は釉中に溶けこんでいるがやがて火が落ちると結晶してこういう小点になり、それが流下して柿色の筋めとなって表われるのです。普通の兎毫盞の場合は、鉄分がこれほど多くないため、柿色の筋は、黒いガラス釉をバックにあの美しい兎毫盞を見せるのですが、ここでは兎毫盞兎毫盞接着して、あたかも柿色の釉であるかのように見えるわけです。

おそらく建窯の天目では、こういう釉調は、きわめて異例のことだったに違いありません。どうも初めから意識して作ったのではなく、偶然にこの茶碗の釉だけが、鉄分が多かったということではないでしょうか。それでも裾の釉だまりや、見込み中央のあたりでは、ガラス釉がたっぶりとしていて、柿色の筋が兎毫盞に流れています。

図版でもわかるように内外面とも、口縁部から2cmばかりの間は、特に色めが濃いです。よく見ますと、別に下の柿色の筋と変わりがあるわけではなく、やはり鉄分の流下線で、ただ色が濃いというだけなのです。この部分は、最も切り立ったところで、それだけに釉層が薄い、そんな関係で、こういう濃い色になざのでしょうか。下の素地との因果があるのかもしれません。おそらく昔の人は、この焦げたような色合いを見て、これを灰被の中へ入れてしまったのでしょう。いずれにしても、はなはだ珍しい建豊です。

砂張り覆輪。もと堺の油屋常(浄)祐の所持にして、尾張徳川家に伝わったものです。

(佐藤雅彦)

灰被 はいかつぎ

大名物。中国茶碗、灰被天目。もと堺の油屋常祐所持、のち尾張家に相伝した。砂張の覆輪、内部見込に飛雲のような青色模様があり、梨皮色の光沢の美しい中に総体に銀砂子模様がある。外部は口まわり五分ばかりが渋色で、それから以下土際までは内部同様梨皮色で銀砂が麗しく、土際の釉溜まりは厚く、その中に黒ずんだ灰色で墨を流したような模様があるのが格別見事である。高台は鉄気土で、その縁が蛇の目形をし、無で極めて結構な天目である。現在は徳川黎明会所蔵。(『玩貨名物記』『古今名物類聚』『大正名器鑑』)