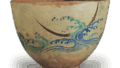

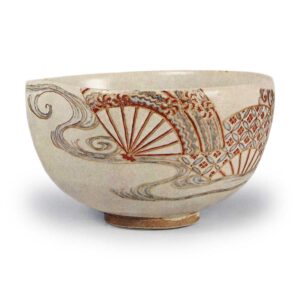

高さ:7.7cm

口径:12.1cm

高台外径:4.9cm

同高さ:0.7cm

仁清錦手茶碗の白眉として、斯界に著聞するもので、をの優雅な意匠によって、扇流しと呼ばれています。

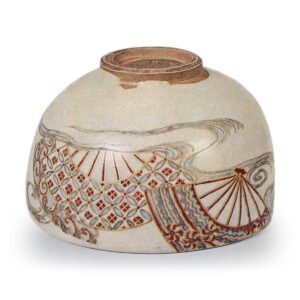

形は穏やかな碗形りで作り薄く、高台も華奢で品よく、いかにも京焼を代表する仁清に、ふさわしい作ゆきです。口縁はかかえぎみで、一部くぼみ、やや桃形になっています。

素地は上品な白土で、仁清特有の、細かい貫入のある柔らかな白釉が、ふうわりと高台ぎわまでかかり、釉膚はあまり光沢が強くなく、温雅な釉調を呈しています。その趣にふさわしく、外面には観世水に開扇の浮かぶ、扇流しの古典的な和様意匠が、紅や青、紫の艶美な色ど力に、はなやかな金彩をまじえて、優麗に描かれています。ほのかな味わいの釉膚の上に具現された世界は、まざまざと王朝夢幻の世界をしのぼせるもので、そのムードはまた、仁清作品の基調をなすものであるともいえましょう。

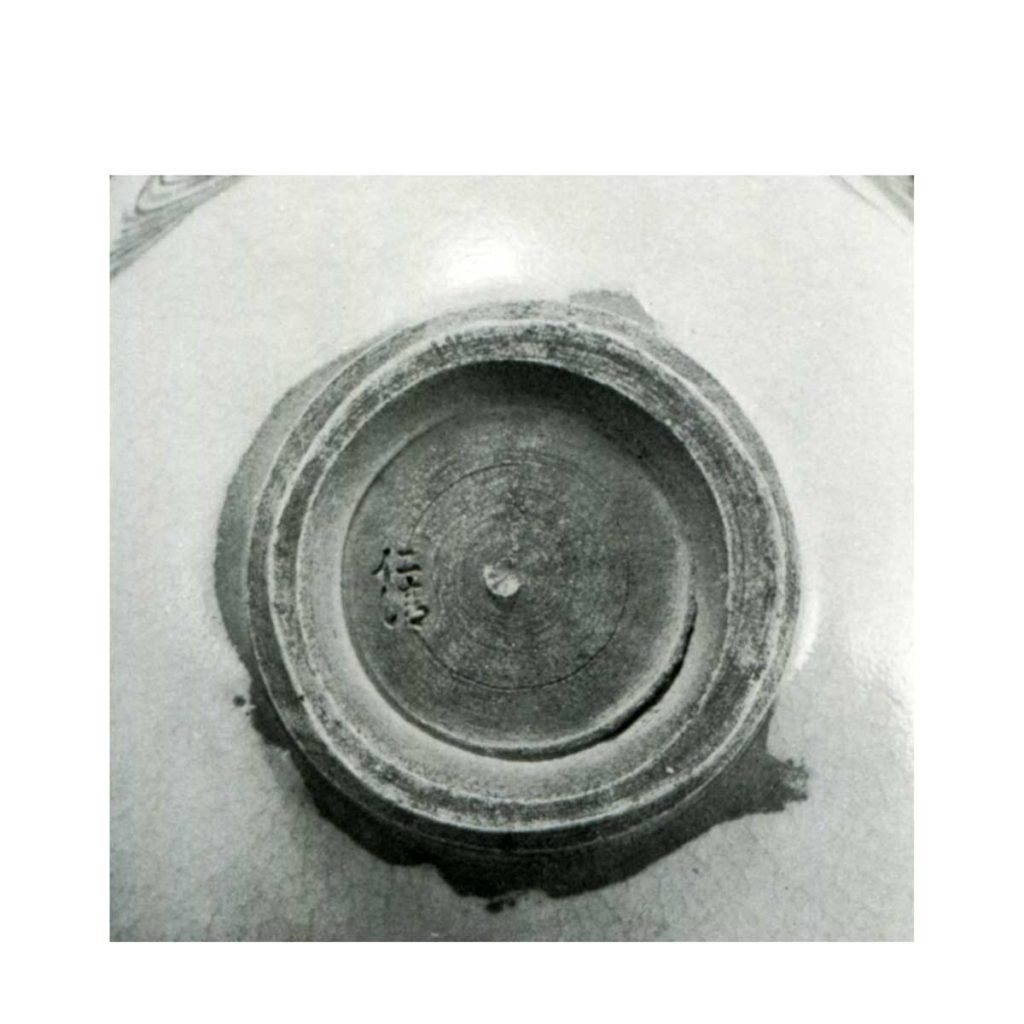

高台は面取りで片薄になり、この不律は端正の作ふうに、かえっていっそうの雅味を加えています。高台内には左方の適所に、「仁清」の小印が押されていますが、仁清の場合には、大小両印とも、印文の字体はもとより、捺印の場所にも、あたかも書画における落款のような、細心の意匠的留意がなされているのであって、原則としては、普通左方に押されています。

仁清の作には、金森宗和の好みによるものが多く、したがって宮廷の有職故実にちなんだ意匠や、伝統的な和様意匠に基づいたものが、大きな特色となっています。との扇流しのごときも、その点において、いかにも宮廷好みを思わせる上品な作ふうや、優美な絵付けによって、仁清錦手茶碗の趣を、最もよく代表するものと称してよいです。

付属物は、

極め札 三通

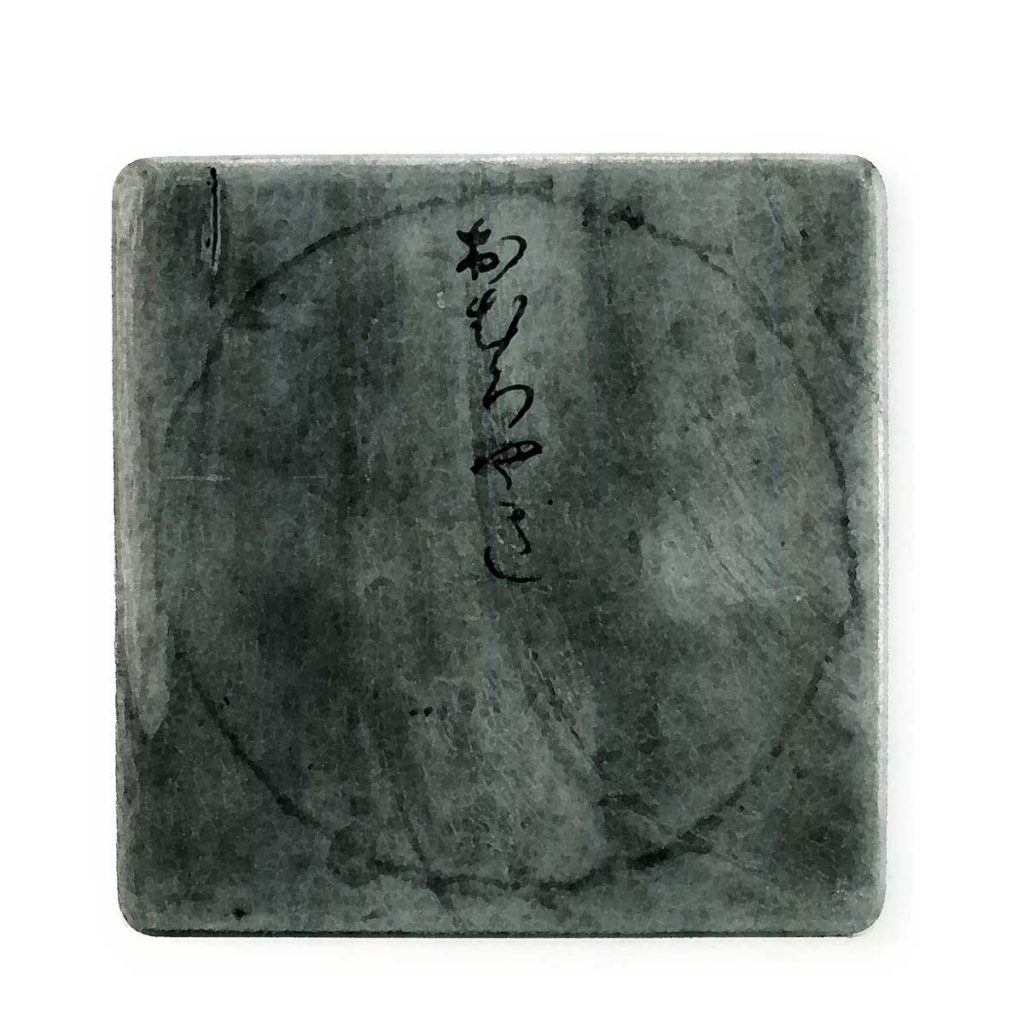

内箱 桐白木 蓋表書き付け 金森宗和「おむろやき」

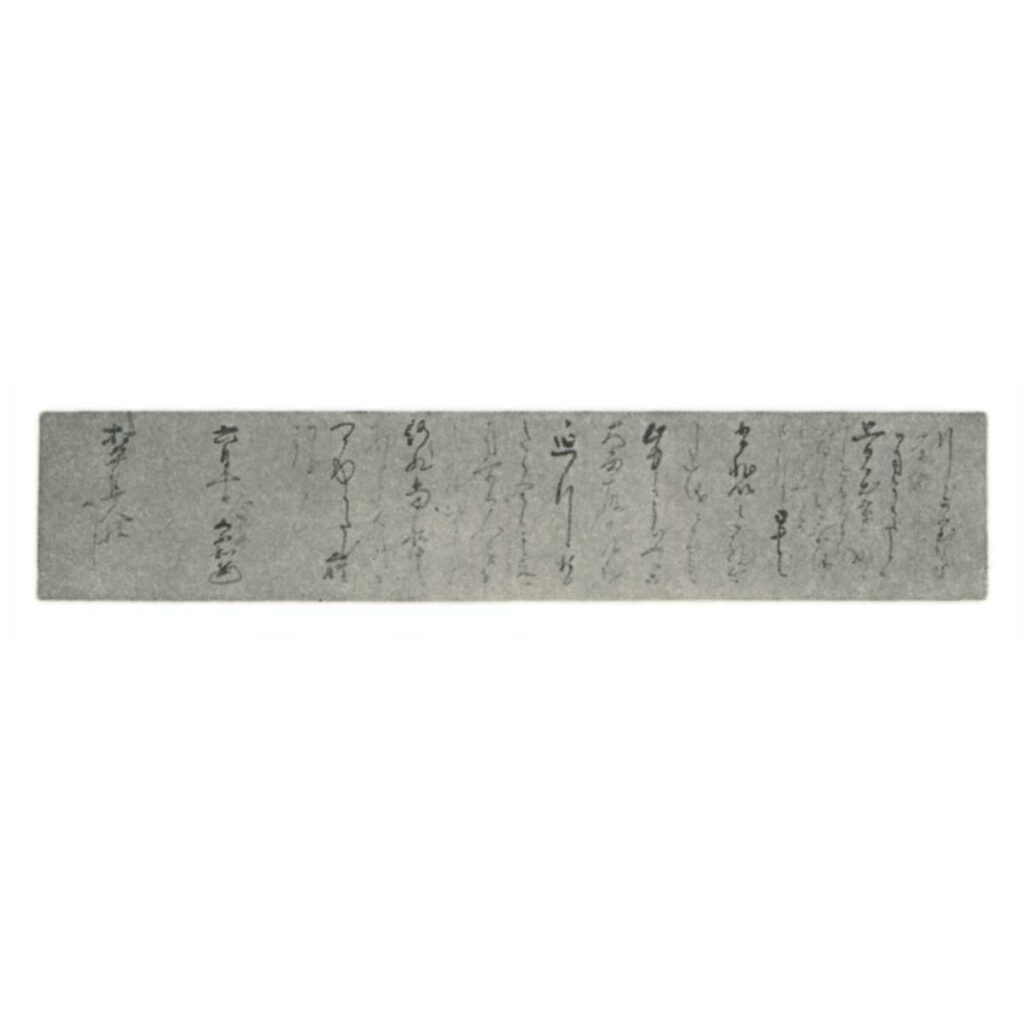

添え掛け物 一幅 金森宗和筆松平隼人宛て書状

伝来。もと赤星鉄馬氏所蔵で、大正六年、同家蔵品売り立てのとき、久原房之助氏に五万三千円で入手され、爾来、同家に伝来のところ、近年になって、関西の有名な数寄者である、現所蔵者の有となりました。

(満岡忠成)

仁清 扇流

付属物 箱 桐 白木 書付 金森宗和筆 消息 金森宗和筆

伝来 赤星家―久原房之助

所載 茶碗目利聞書 黒川真頼博士編工芸志料 大正茶道記 大正名器鑑

寸法

高さ:7.5cm 口径:11.7―13.1cm 高台径:4.7cm 同高さ:0.5cm 重さ:255g

仁清の茶碗は、きわめて女性的です。茶人の中でも、この茶碗を女性が手にしますと、非常によく似あう茶碗です。仁清はもともと貴族的な感覚に生きた人ですが、公卿貴族というものは、本来が女性的で、繊細な、そして多彩な感覚 に生きたのですから、当然といわなければなりません。

「姫宗和」といわれる金森宗和の影響を受けたことについては本文中にもふれておきましたが、この茶碗からは、豪放さも、佗びも感じられません。

茶道は江戸時代中期以降ともなりますと、女性的、公卿的になってきていることがわかりますし、それに仁清が京都にいたということも大きな要素となっています。

緻密な仁清独特の素地、やや青味をおびた白釉をかけ、肌にはこまかな貫入が見られます。柔らかく繊細で女性の肌を思わせます。そこに描かれた扇流の絵も、京都的な意匠です。と同昨に、見ようによっては女性の長補祥の模様を想像しないでもない。

扇流 おうぎながし

名物。

国焼茶碗、仁清作。

銘は扇流しの文様があるため。

鮮麗な極彩色の文様に金彩を加え、地肌が美しく、仁清色絵茶碗中の代表作として知られています。

赤星鉄馬所持、1917年(大正六)同家売立の際五万三千円で久原房之助に移りました。

(『大正名器鑑』)

色絵扇流文茶碗

Ninsei: tea bowl with design of fans afloat on a stream, enamelled wareMouth diameter 13.1cm Yuki Museum of Art

高さ7.8cm 口径13.1cm 高台径4.9cm

湯木美術館

内箱蓋表の 「おむろやき」の文字は、金森宗和の筆と伝えている。

仁清の色絵茶碗としては、「色絵金銀菱文重茶碗」とともにもっとも声価の高いものであるが、たしかに仁清ならではの華奢でしかも品のよい作振りの茶碗である。

薄手のおだやかな腕形で口縁を少し内に抱え込ませ、一方をわずかにくぼませ、いわゆる桃形に作っている。高台は低く、高台内の削り込みもすっきりとして、畳付は片薄になっている。高台を残して、総体に細かい貫入のある白釉が厚くかかり、そのしっとりとしたやわらかな質感は仁清独特の釉味で、他の追従を許さぬものがある。外側には、流水に扇面三枚を浮かべた、いわゆる扇流しの文様が品よく淡い色調で上絵付されている。高台内左方に繭形の 「仁清」小印が捺されているが、仁清の優作はいずれを見ても捺印が丁寧で、原則的には左方中央の適所に捺されている。

古い伝来は判然としないが、明治時代には赤星鉄馬の所蔵で、後久原房之助、さらに湯木家へと転伝し、昭和62年に湯木美術館に移管された。