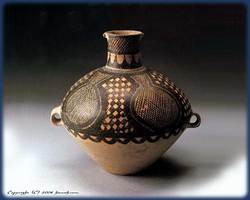

素焼の土器で表面に赤や黒の彩色で文様を描いたものは、新石器時代にイラン西部からイラク北東さらにエジプトで始まり、青銅器時代にかけて地中海から黒海沿岸・イランにかけて盛行しすぐれたものがみられるが、周辺地域では紀元前後まで、新大陸ではさらに降って十五、六世紀まで行なわれていた。中国で初めて彩陶が発見されたのは1923年、J・G・アンダーソンによって河南省繩池県仰韶村においてであった。オリエントにおける彩陶の盛行を知ったアンダーソンが、中国への伝播経路を求めて黄河を上流へさかのぼり、西方甘粛省への調査旅行に旅立ったのは当然といえよう。甘粛省内においてアンダーソンは数多くの彩色土器とその遺跡を発見・調査し、斉家・韶・馬廠・辛店・寺窪・沙井期のいわゆる「甘粛六期」の編年を確立した。アンダーソンによるほか東北各地などでわずかに知られているにすぎなかった中国の彩陶は、解放後の新建設に伴う活発な遺跡調査によって、西安半坡遺跡をはじめ多数の遺跡が発見され、それによって彩陶をもった文化の分布圏が広がったが、同時に河南・陝西・甘粛各地域でその文化内容が同一でなく地域差があることも明らかになってきた。とりわけ精密な調査による層位関係により、甘粛省の彩陶の方が中原のものより新しいことが明確になり、アンダーソンの「甘粛六期」の編年は大きく改訂を要することとなった。彩陶の成形は手捏ねの巻き上げ成形であるが、小形のものには直接形をつくり出したものもある。胎土には良質のものと砂混じりのものとの二種がある。この土器を焼く窯には竪穴式と横穴式の両方があり、竪穴式は燃焼室の真上に窯室があり、横穴式のものは横から二、三条火道を経て窯室に火が上がるようにつくられている。いずれも窯室は径一メートル足らずの大きさで頂上は開いており、非常に原始的な窯といえう。普通のもので四、五個しか焼けない。もちろ焼けた土器は紅陶である。彩文を施した器は良質胎土の紅陶の碗・盆・罐などで、黒または赤の彩色で時には白のスリップを掛けた上に文様を付けることもある。文様は幾何学的図案と動物形模様が最も多く、鳥・蛙・魚などの形を表わすものもある。また中原を離れた周辺地域では典型的な彩陶とは異なった様相を呈し、例えば遼東半島貌子窩の彩陶は、焼成後に赤白の泥絵具で幾何学文様を描いている。

中国の新石器時代に現れた彩色文様を施した土器。「釉薬(ゆうやく)」(うわぐすり)のかかったものは含めないようです。

砂まじりの、または良質の粘土でつくった土器に、鉄分を多量に含んだ紅土(焼成後黒くなる)や、赭(しゃ)石(焼成後赤くなる)をといて種々の文様を描き、つぎに約1,000℃で焼成します。

この場合の彩色は落ちにくいですが、焼成後に彩色したものは落ちやすいです。彩陶は、黄河流域の仰韶文化に発達し、文様は幾何学文や動物文など多様であり、彩色は黒・赤から、しだいに多彩になります。

とくに黄河上流域の甘粛・青海地方では、多様な彩陶が大量につくられ、渦巻文・連孤文・蛙文・鳥文などの複雑精緻な文様が施されており、中国の彩陶芸術の宝庫といわれています。

しかし、仰韶文化とほぼ同時代の、江南地域の河姆渡文化には素朴な彩陶片が出土し、山東地域の大ブン※注1※口文化には紅・黒色の種々の文様で独自の風格をもつ彩陶があって、黄河流域とは異なります。

また江淮地域の青蓮崗文化、ついで江南地域の良渚文化・江漢平原の屈家嶺文化にも彩陶があります。

彩陶の起源については、西方伝来説や南方伝来説もありますが、中国独自の発生説が根強いです。