高さ:6.9~7.0cm

口径:12.5cm

高台外径:3.8~3.9cm

同高さ:0.6cm

いわゆる兎毫盞のうちでも、特に端正な姿を示し、焼き上がりも美しい、代表的な遺例です。

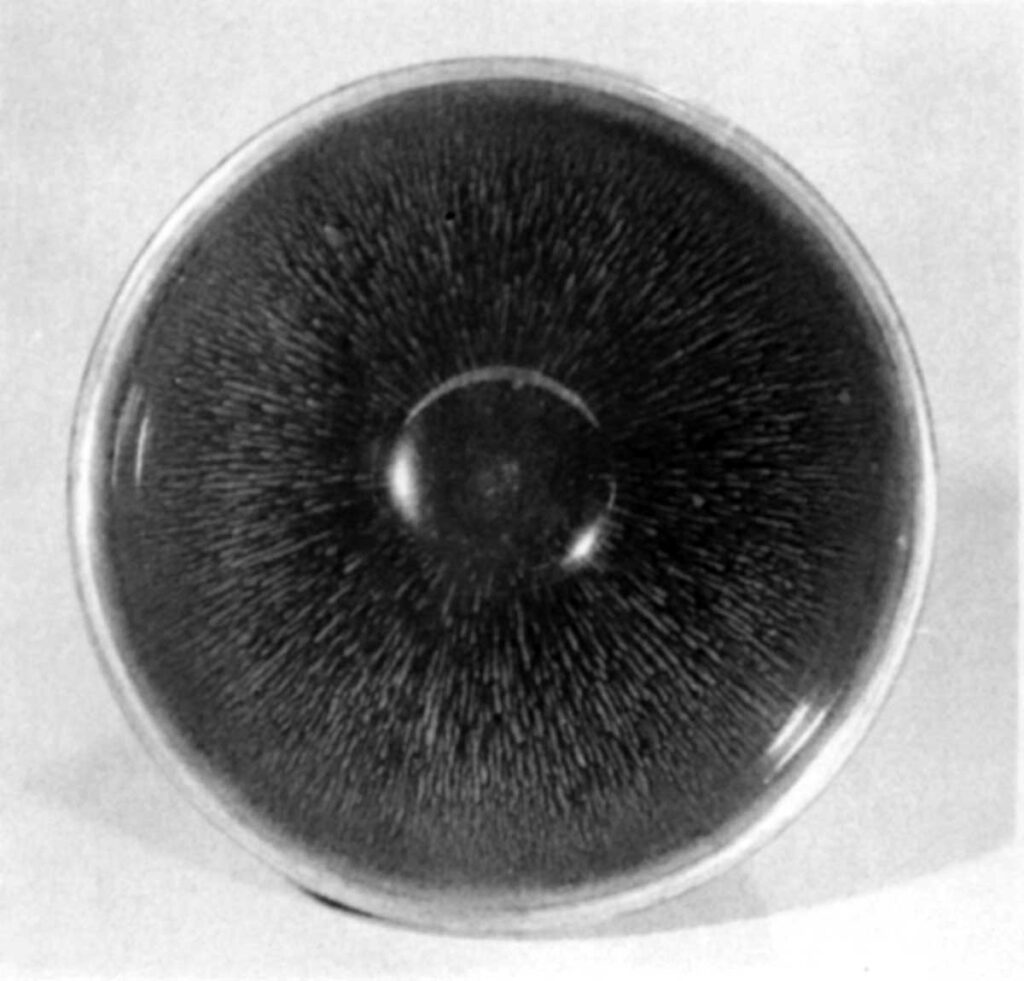

素地は鉄分を多く含む、やや荒い土で、暗灰かっ色に焼き上がっています。口部をひねり返した通例の建盞形、高台は小さく、削り込みの浅い蛇の目高台です。光沢のある黒釉が内外に厚くかかり、外側は腰のあたりで釉が切れ、以下は露胎となっています。その釉の下端は、厚く釉だまりが生じ、一ヵ所に垂れの突出したところがあります。上部は釉が流れて薄くなり、茶かっ色を帯びてみえ、口縁のあたりには結晶が浮かんで銀色に光っています。銀の覆輪が施されています。

黒釉は、光沢があるといっても、後のもののような、あだ光りではなくしっとりと落ち着いた艶です。これは、いうまでもなく、伝世の昧というものでしょうが、特に建盞の場合に、それが強く感じられるのは、長い年月にわたって、多くの人々の手で、愛玩されたことを示すと同時に、建盞そのものの釉薬が、それになじみやすい性質を、もってことも考えられます。

この禾目天目では、あまり目だちませんけれども、建盞では見込みの釉面に、すれ疵のみられる例が多いことも、同様の理由によるものでしょう。

釉面の全体にわたって、みごとな禾目があらわれています。それは、青貝のようにきらきらと光り、いわゆる「青兎毫盞の特色を示しています。とりわけ内面の、深く、やや広い見込みに向かって、いっせいに流れる無数の禾目は、あたかも宇宙の神秘といった趣で心を酔わせます。宋の詩人たちがしきりにその美しさをたたえたといわれるのも、このような象徴的な美しさを無視できなかったのでしょう。

福建省の建窯で、十二~三世紀ごろに製作されたものと推測されます。徽宗皇帝が選したといわれる『大観茶論』に、兎毫盞についての記述があり、また蔡襄の「茶録」にも、同様の文があるから兎毫盞の北宋代に盛行したことは確かなことと思われます。しかし、それがどのようなものをさしているのかは、明らかでありません。

この禾目天目は、伝来はづまぴらかでありませんけれども、日本伝世の優品で、建豊の典型の一つに数えられるものです。

(長谷部楽爾)