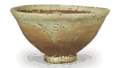

高さ:9.5~10.0cm

口径:12.5~14.1cm

高台外径:7.3~7.5cm

同高さ:0.4cm

特に銘はついていません。腰のすわった大ぶりの堂々たる作です。その大きさと形から見て、元来、鉢として作られたものを、のちに茶碗に転用したのではないかと思われます。唐津では、彫唐津と呼ばれる、線彫り模様のあるものを時々見かけますが、このように太く深い彫り模様のあるのはまれです。この種の彫唐津は、桃山時代、岸岳の飯洞甕窯で焼かれたとされています。同種の陶片が飯洞甕の上の窯跡から発掘され、他にはないところから、そのように判断されるのです。

素地は高台裏のところで、暗灰色の枯れた土膚を見せています。堅く焼き締まり、表面はざらざらと粗く、乾いた調子で、佗びた感じです。高台は削り出し、片薄のいわゆる三日月高台で、輪は著しく細く、かつ低いです。それでは不十分なためか、底面の中央部を、さらにまるく削り取って、蛇の目ぶうの珍しい二段高台にしています。

轆轤(ろくろ)成形は豪快で重厚、強く腰が張り、底面が低く、そして大きく広がっているところは、ご瀬戸黒とか志野に似た形式です。ただ胴部より上半部を、土の柔らかい間に、無造作ひしがたに四方形に押えていますので、口縁は上から見ますと、少しゆがんだ菱形になっています。このような点が、向付か鉢に適した形式であって、茶碗の姿ではないように思われるのです。

ここで最も著しいのは、胴部に連続する太く深い、バツ状の彫り模様でしょう。線彫りには箆を用いるのが普通ですが、ここでは、おそらく高台の削りに用いる鉄の鈎によったものと考えられます。鈎の先端のまるく湾曲した部分を巧みに利用するごとによって、ちょうど丸繋で深くえぐり取ったような、痕跡を残しているのです。その彫法は大胆で力強く、一気に鋭くこそげてゆく妙技は、全くすばらしいです。線彫りの上には、相当厚い釉膜がかかっていますのに、陰影は深く、くっきりと縦横に交差しています。この茶碗の、最も大きい見どころでしょう。

釉薬は、高台ぎわまでたっぶりとかかります。飯洞甕の窯によく見られる、長石質の中に土灰のまじった半透明の白釉で、ここでは、かすかに青みをおびた灰白色を呈し、鈍い光沢に包まれています。また全面に貫入と、それにピンホールと呼ばれる小穴も散在し、特に腰から外底面にかけて、釉調は乱れがちで、梅花皮(かいらぎ)ふうにちぢれたり、施釉の際の指あとが、荒々しく残ったりしています。指先がずれて釉薬の一部が高台に付着したのが、そのまま焼きついたところなど、無頓着でむしろおもしろい景趣です。

なお、これと同種の茶碗は、他にも数例あり、バツ状の彫りの上に、さらに鉄絵の線を、荒っぽく加えたものもありますが、作調の強い点、彫紋の鋭い点で、本茶碗がやはり一頭地を抜いています。この茶碗は、現在、唐津市某家の収蔵ですが、伝来は不詳。付属品も、特にあげるべきものはありません。

(藤岡了一)

高さ10.1㎝

口径12.9~14.2㎝

高台径7.4㎝

飯洞甕という妙な名の窯場が一躍有名になったのは、この窯趾から膚に彫目のある破片が出土するようになってからであります。

それまでの唐津の研究では、彫唐津などというものがあることすら知られていなかったので、この種の破片の出土は疑念と驚きを持って迎えられたものでありました。

しかしそれが刺激となってこの彫唐津の茶碗が世に現れるにいたり、飯洞甕彫唐津の存在が確認されるようになったのであります。

とはいってもこの茶碗は発掘品ではなく立派な伝助品で、ただその特異な形状、装飾から、途中で何処のやきものなのか解らなくなってしまい、そのまま世に埋れていたものであるだろうと思われます。

この窯の土は帆柱窯のものよりも細かく、色は自い、唐津の普通の土より、むしろ美濃の土に近い、それを用いて四角あるいは五角に近い半筒碗を作り、膚の柔らかいうちに彫文様を付ける。

彫文様はすべてこの×形であります。

そして時に彫目に鉄釉を塗り、濃い長石釉をたっぷりとかけるから白上りとなり、志野のような膚あいになります。

彫目や高台脇の削りの部分に梅花皮を見ることも多いようです。

高台は低く大きい二重高台で、これも志野にならったものと思われます。

半筒形の茶碗で胴をほぼ四方に作っています。高台は、彫唐津茶碗通例のいわゆる二重高台に削り出されています。胴側は僅かに引き締まり、見込みには茶溜りがなく、平らに作られています。胴の六方に深く強い箆彫りで「×」文様の彫りをめぐらし、内外に長石釉を厚くかけています。釉膚にはやや荒い貫入が生じ、高台には白い土膚があらわれています。岸岳系の飯洞甕下窯から類似の破片が出土していますので、これも同窯で焼造されたものと推測されます。唐津茶碗のなかでもことに力感の溢れた作品で、類例は少ないです。