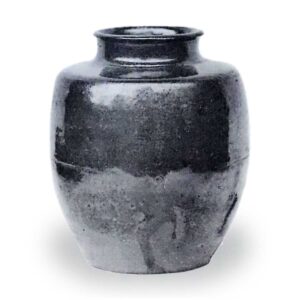

漢作 大名物 伯爵 松浦厚氏藏

名稱

永平寺の開山道元禪師(久我大納言通親の子)、陶祖藤四郎を伴ひて入唐し、安貞元年歸朝の際此茶入を持歸りて、久我大納言家に贈りたるに依り此名あと云ふ。

寸法

高 貳寸八分

胴徑 帯にて貳寸四分七厘

口徑 叄分六厘

底徑 壹寸五分五厘

甑高 叄分貳厘

肩幅 四分五厘

重量 參拾五匁六分

附屬物

一蓋 一枚 窠

一御物袋 紫羽二重

一袋 四つ

笹蔓純子 裏玉虫 緒つがり紫

太子廣東 裏萌黄海氣 緒つがり茶

日野廣東 裏萌黄海氣 緒つがり茶

下妻純子 裏黄耙 緒つがり紫

一袋箱 二つ

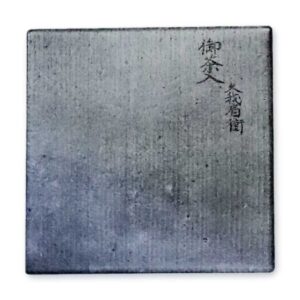

一桐 古 書付筆者不詳

久我肩衝

御茶入袋

笹純子の袋を入る

一桐 新

久我肩衝帒 三

太子廣東日野廣東下妻純子の三つを入る

一挽家 黑塗 蓋裏に張紙 久我

袋 白羽二重

一內箱 桐 白木 書付筆者不詳

御茶入久我肩街

一外箱 桐 白木 書付筆者不詳

御茶入久我

一總箱 杉 鐵錠前附

雑記

久我肩衝 京針屋珍後信長公尾張公。 (名物帳及び御物御道具記)

久我肩衝 尾張中納言殿に有之 (東山御物内別帳)

久我肩衝 九州豊後にあり。 (山上宗二之記)

久我肩衝 豐後宗悦。 高二寸八分半、橫二寸四分強、口徑一寸五分、甑高三分一寸五分。 (大銘茶入極秘傳正圖式)

久我 尾張殿。 (古今名物類窠及び古名物記)

久我漢大名物 尾州公今甲州公(松平甲守柳澤侯なり)鍋屋より出來すぐれ。 (鱗凰龜龍)

久我 漢なり、残月、國司茄子、北野肩衝、松山と同時代なり、又北野肩衝及松山とは同手同藥立なり。 (不昧公著瀬戸濫觴)

久我 豊後宗况所持。竪二寸八分半、橫二寸四分强、廻り七寸七分、底一寸五分、口一寸五分、同竪三分半、膨一寸三分、下藥薄柿、上藥音藥色あり、茶色あり、蛇蝎あり、土朱色にしてこまやかなり(茶入圖あり)。 (万賓全書)

永祿十一九月四日畫、宗三彥右衛門所にて、久我かたつき始て拝見申候なり、形り能く候也、ころ北野などよりすこしちひさく覺え候、藥黑色なり、土てうすに藥かかりたる也、つゆさき一筋あり、底へまはり申候、壺の内へも藥かゝりたるなり、口薄く覚え申候、すこし撫肩なり。 (津田宗及茶湯日記)

寬永五年六月十一日 公(前将軍秀忠) 尾張亞相卿の亭へ渡御。

御相伴 賴宣 賴房 二卿

藤堂高虎 丹羽長重 豫参

一掛物 圓悟墨蹟

一花入 杵のをれ

一茶入 久我

一茶碗 曆手

(東武實録)

元祿六年四月廿八日、尾張大納言殿得物會津正宗御刀、懸幅圓悟墨蹟、御茶入久我肩衝。 (帝大史料本緒家遺物得物獻上記)

元祿十年三月十一日、綱吉臨亭、例如、吉里の室に入る。妾町、繁兩人初て謁す、吉保に則重の刀、久我肩衝、吉里に貞宗の刀 二尺三寸二分金百枚 拜領。 (柳澤文書)

久我肩衝 大名物なり。永平寺開山道元禪師歸朝の時持の者なり、久我へ遺はせしといふ、豊臣家大阪の寶物たりしが、落城の後尾州家の物となり 幕府に奉りたるを柳澤吉保に被下、相傳の末、維新伏見の豪商某の家に入りたるを、小濱士族某の手より、橋本抱鶴の周旋にて入手せり、宗及日記にも出でたる名器なり。 (松浦家道具帳)

明治三十四年五月二十六日正午 心月庵三疊大目

主 伯爵 松浦詮

客 佐藤進 馬越恭平 前田香雪 大住清白 山本麻溪

一床 梁楷 塞翁馬上圖 寧一山賛

一茶入 久我肩衝 若狭盆に載せ軸先に置く

盆 箱書付 宗和筆

袋 太子廣東

久我肩衝茶入大名物なら、但し大阪城より尾州徳川家傅り同家より幕府へ上り、元祿年間五代将軍綱吉公より柳澤出羽守へ贈りたるものなり、山上宗二の記を閲するに、此頃は九州豊後にありと記しあり、付ては津田宗及日記に見ゆる宗三彦右衛門は後の人なるべし、此の後に太閤殿下へ上りしと被考候、又萬治年間の名物記には尾州殿にあらしに柳澤出羽守に賜はりし事は朱書にて加筆ある也、因に云ふ、この肩衝は安貞元年八月道元禪師宋より歸朝のせつ携へ来りしものなれば、藤四郎入宋中製作せし器なる事も明け、且禪師は久我家より出て佛門に入りし御方に付姓氏を器の名に致せしなるべし。 (木全本山本麻溪茶事記)

傳來

道元禪師、支那より持踊りて實家久我大納言家に贈りたる者なる 其後宗三彥右衛門、京の針屋紹珍、織田信長を経て、豊後の宗況に傳はり宗系况(一本宗悦に作る)之を秀吉に獻せり、大阪洛城後尾張公の所持となり、元祿六年四月廿八日尾張大納言の得物として之を幕府に獻上せしが元祿十年三月十一日將軍綱吉之を柳澤出羽守吉保に賜ひ、爾来久しく柳澤家に傅はりしに、維新の頃伏見の豪商某之を取出し、小濱士族某橋本抱鶴を介して終に之を松浦家に納めたりさ云ふ。

實見記

大正八年十月二十一日東京市淺草區向柳原町松浦厚伯邸に於て見す。

口作捻り返し淺く總飴色釉の中に黄色の小點星の如くボッボツと散亂し置形共色釉にて、一は肩先より、一は胴中より流れ合ひ、終に一筋と爲りて底縁に掛り、其底に面したる釉溜中に少しく青瑠璃色を見る、胴を続れる沈筋一線、一部に途切れたる所あり、裾以下鼠色土を見せ、底は板起にて磨り減しあり、茶入處々に手摺れあるは自から共時代の古きを示せり、口内甑一面に釉掛り、又一筋なだれて底の邊に達する者あり、底面にも一部釉掛り、又カセたる所あり、道元禪師が陶祖藤四郎と共に支那に於て幾多の茶入中より選抜しりたる者と覺しく、形狀釉色共に雅美にして、漢茶入中有數の逸品と見受けらる。