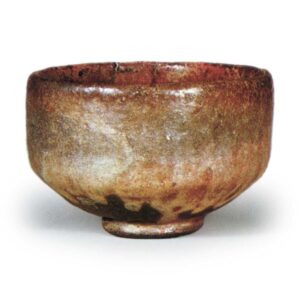

高さ8.0cm 口径11.4cm 高台径4.9cm

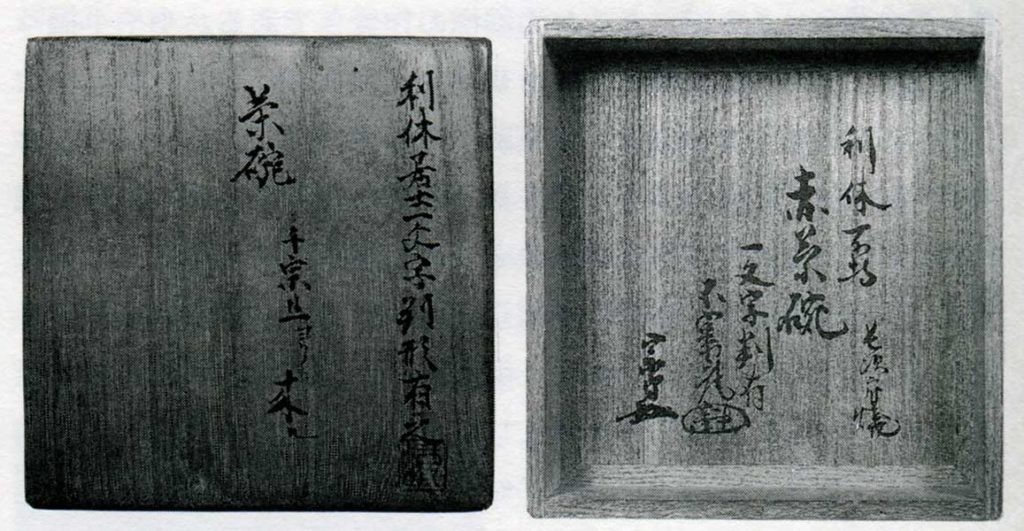

内箱蓋表に、〔利休居士一文字判形有之図〕茶碗 千宗旦ヨリ来ル」と、寛文二年に九十一歳で歿した初代古筆了佐がしたためています。外箱蓋表の「長次郎焼 赤茶碗」の文字は仙叟宗室といわれ、蓋裏には「利休所持 長次郎焼 赤茶碗 一文字判有 不審庵(花押)宗守(花押)」と随流斎宗佐と真伯宗守が書き付けています。伝来は利休から宗且に伝わり、宗旦から初代古筆了佐に譲られ、その後鍵屋宗守、佐波五兵衛、桑名の山田彦左衛門と伝わり、明治二十四年戸田露吟が山田家より需め、さら1こ井上世外、益田鈍翁と伝来した 「一文字」の銘は、いうまでもなく了佐が記しているように、茶碗の見込中央に「一(花押)」と利休が「一」の文字と判を漆書していることによります。「一」の文字はなおかすかに残っていますが、利休の判はまったく剥落しています。しかし、漆の付着していた部分にだけ釉に艶が残っていますので、詳細に観察すると判形を認めることができます。茶碗の見込に何故に漆で「一」の文字と判を書したか判然としませんが、了佐が一文字と判形があると記しているからには利休自筆にちがいなく、何故にそのようなことが行われたかは今後の考究を待ちたいです。

茶碗の姿は、いかにも利休好みらしく、無作為のうちに大らかさがあり、切形に従って忠実に作っているような真面目さが感じられます。釉はかなり厚くかかっていたらしいですが、火度が低かったのか、白いかせ膚に変化しています。胴から高台にかけて柚なだれが白く幾筋も流れ、まるい高台の畳付には赤い聚楽土がのぞき、目跡が五つ残り、高台内に渦兜巾が低く削り出され、見込は広く茶溜りはないそして「大クロ」と同じように、底部はかなり分厚く作られていますので、おそらく「大クロ」と同じ作者でしょう。高台回りに窯割れが回り、胴の一方は大きく破損しています。今は残片しかない利休七種の「木守」とよく似た作であり、利休好みの典型作と見てよいのではないでしょうか。「木守」が天正十四年に用いられていますので、これもその頃の作でしょう。長次郎外七種の一つ。

一文字 いちもんじ

赤楽茶碗。

長次郎作。

名物。長次郎外七種の内。

宗旦銘で、見込茶溜りに利休の「□の字の漆書があったのによるといわれます。

一説に東福門院筆ともされます。

「東陽坊」(八六頁下)などに似た腰高の姿で、利休好みの形を表わしています。

口造りはやや抱えぎみで、肉取りぼってりとして、高台は切込みが深く、内は巴になっています。

高台畳付と茶溜りには目があります。

総体にくすんだ赤茶色の釉肌に、青みを帯びたなだれ釉がさまざまにかかり、赤と青が錯綜して半染めの紅葉のような色合いを現わし、なだれの一部は腰下から高台脇にまで達し、高台周りの赤みざした中に、景色の面白さをそえています。

内部はやや釉がカセて、腰周りより見込にかけての箆作りの変化は茶味が深い。

口縁より腰周りにかけて、茶碗の約四分の一にわたり大疵繕いがあります。

佗び味十分の長次郎作中有数の一碗であります。

なお同じ長次郎作で銘「一文字」の黒楽茶碗が存したらしく、織田有楽の名物といわれるが、現存は不明であります。

『古今名物類聚』『閑居偶筆』『千家中興名物録』『茶事秘録』『茶器名物図彙』などに記載。

【付属物】内箱1桐白木、書付古筆了佐筆 外箱-桐面取、書付仙叟宗室筆、蓋裏書付随流斎宗佐・真伯宗守筆 総箱-黒掻合塗、錠前付、金粉字形 添状-四

【伝来】千利休-千宗日丁真伯宗守-佐波五兵衛-山田彦左衛門上[[田露吟-井上世外-益田鈍翁

【寸法】高さ8.0 口径11.4 高台径4.7 同高さ0.5 重さ300

一文字

名物。

楽焼茶碗、赤、長次郎外七種の一つ。

茶碗内部に利休の一文字の判があるのでこの名があります。

もと干宗旦が所持、その後鍵屋宗守、佐波五兵衛、山田彦左衛門、井上家、益田家を転伝しました。

なお楽三代道入の黒茶碗で女院様直筆の一文字と伝えられる同銘の茶碗があり、これは京都の岡田家に伝わりました。

(『本朝陶器攷証』『大正名器鑑』『楽陶工伝』)