極めて広義には茶を入れる壺の意に用いることがありますが、抹茶を入れるのを茶入といい、葉茶を入れるのを茶壺といいます。

葉茶壺または真壺といい、古くは大壺ともいきました。

真壺というのは真焼の壺の意であるでしょうか。

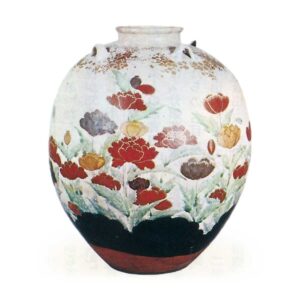

葉茶を入れておく陶壺であるから、抹茶を入れる茶入より大形で、およそ1.8キロ、2.4キロ、3キロの茶が入り、4.2キロ以上を入れるものもあります。

昔は蔓・蕩などで網をつくって壺を提げましたが、珠光以後は紅紫の糸の網袋が流行するようになり、また金欄の蓋覆などをして飾られたりもしました。

『君台観左右帳記』には、葉茶壺は貴重品であっても飾り物には出さないとあります。

江戸時代には将軍が用いる茶を大れた茶壺が宇治と江戸とを往来して、その道中はものものしいものでありました。

茶壺はおおむね中国のやきものでありますが、呂宋製のものもあるようで、江戸時代から信楽焼・丹波焼などが有名となりました。

また茶壺はかつては名物として尊重されたものでありますが、今日ではあまりに大き過ぎて飾る場所に困るのと、各家庭に葉茶を貯えて置く必要がなくなったために、茶入にはほとんど見放されましたが、床飾りや大花生として愛陶家に愛翫されるものもあります。

昔は茶壺のない者は口切の茶事をしなかったものといわれます。

千家で用いていた茶壺は主として呂宋・瀬戸・信楽の三品で、中でも呂宋を上の品とします。

豊臣秀吉の時代に真壺をもてはやしたため世間で少し品不足となり、堺の納屋助左衛門が命を受けて呂宋に渡り壺を数多く持ち帰り、利休がその品定めをして諸侯に配り与えたといいます。

『モンタヌス日本誌』は、呂宋から派遣されている僧の事業に関して秀吉があたかも見て見ないようなふりをしていたのは、呂宋から大きな歳入があるようで、また真壺その他の珍品が得られたためであるといい、また秀吉が派遣した真壺狩りの役人が呂宋に行った時、マ二ラ在住の日本のキリスト教徒数名が、日本で販売する目的で真壺を買っているのを見かけ、このことが秀吉の耳に入りますと、その者たちを捕らえさせその集めた壺を全部没収し、今後これを日本に持ち帰ることを禁じ、この禁を破ったら死刑にすると厳命したとのことを記しています。

呂宋の真壺の上の品とされるものに蓮花王・清香と称するものがあります。

前者は肩に蓮花の上に王の文字のあるもので、後者は清香という文字のあるものであります。

天正(1573-92)の頃高名であった真壺に3日月・松島・八重桜・四十石・松花などがあります。

3日月は天下無双の名物とされ、大きな瘤が七つあるようで、前のほうが少し傾いた瘤が3日月に似ておもしろいというのでこの名が付いたものですが、松島と共に織田信長の手元にあったため本能寺で焼失してしまりました。

松島の壺も瘤が三十余りもあって景色がおもしろいですので、島数の多い名勝の名を付けられたのだといわれます。

八重桜の壺は近江国(滋賀県)坂本で明智左馬介光春と共に滅びました。

四十石の壺は足利義政の持っていたもので、上記の三品がなくなってからは天下一の壺とされ、松花と共に秀吉の手元にありました。

松花はもと珠光が持っていたもので、呂宋の黄清香でありました。

茶壺は『君台観左右帳記』に葉茶壺の事として「昔より重宝共方々に其聞あるようで、公方御物にも御座候へとも御かさりには不出候哉、さのみ沙汰なく候、名物おxく聞及候へ共当時のやうに代過分には不及承候」とありますが、その後大いにこれを尊重鑑賞するようになったことは天文以降の茶会記にも実証され、1588年(天正一六)の『山上宗二記』には大壺の次第として3日月・松島・四十石・松花・捨子・撫子・沢姫・キサカタ・時香・兵庫壺・弥帆壺・橋立・九重・八重桜・寅申・白雲・スソ野・双月・時雨・浄林壺・千種・深山の名を挙げ、その感味と鑑賞点、所在伝来を詳説し、3日月など「三好老衆三千貫二太子屋へ質置、其後太子屋信長公へ上ル、ワレテ後モ五千貫一萬貫モ積りナキ也」とてその高価であったことを付記し、信長から秀吉時代の貴重視が知られます。

『北野大茶湯之記』には秀吉が自慢した所有壺として四十石・志賀・撫子・捨子・松花などが記録されています。

しかし茶壺が漸次茶人の鑑賞眼からその姿を後退させていったことは『分類草大木』の記事「むかし道具用るに故人たちの名目あるようで、一茶壺、二釜、三茶入、四文字也……中頃の名目は一茶入、二掛物、三釜、四茶壺也……当代に一茶入、二掛物、三花生、四釜にて茶壺のさたなし」とあることによっても知られます。

それでも茶壺は伝統的に尊ぱれ小堀遠州の『玩貨名物記』には、徳川将軍家所持の名物茶壺が十八種、諸侯の分か七十三種もあったことを記録しています。

【徳川幕府の茶壺】徳川幕府が山城国宇治(京都府宇治市)の茶を取り寄せたことは慶長(1596-1615)の頃から始まったもののようで、その通行も質素なものでありましたが、将軍家光の時代の1632年(寛永九)から茶壺通行の資格を摂家宮門跡と対等とし、大名であっても出会った時は道を避け、陪臣は下乗し、平人は土下座して送迎することとなりました。

採茶の事を奉仕するのは茶道頭一人・坊主二人で、徒頭が一人組の老衆を引き連れて道路を警衛しました。

そして名のある茶壺をたくさん携行して宇治で茶を求め、それを京都の愛宕山に百日余り納めておき、再び山から取り出して江戸に持ち帰りました。

その往来の駅路宿駅では、幕領の地は代官所が供奉し、諸侯の領下ならば領主が厚くもてなして、通行の様子は極めておごそかでありました。

家綱の時から茶壺を愛宕山に納めることをやめ甲斐国谷村(山梨県都留市)に納めておき、護送の者はみないったん江戸に帰り秋になってまたそこに行って持ち帰るということにしました。

しかし吉宗の時代に駅路の費用や役夫の苦労を配慮して改革されました。

すなわち道中で護送の者たちをもてなすことをやめ、また徒頭の警衛をやめて二条城在留の入番の士一人を付き添わせることとなり、1738年(元文三)からは谷村に納めておくこともなくなり、京都からただちに江戸に送り千代田城内の富士見櫓に入れておくことになりました。

家斉の時代の1809年(文化六)からまた往時の例に復し誇大なものになりましたが、幕末に内外が騒然となると共に、このこともまたひそかに行なわれることとなりました。

(『君台観左右帳記』『茶具備討集』『山上宗二記』『茶器名物集』『和漢茶誌』『千家茶事不白斎聞書』『総見記』『将軍記』『豊臣秀吉記』『太閤記』『万宝全書』『三省録』