大名物

徳川美術館

高さ:7.4~7.6cm

口径13.4cm

高台外径:4.5cm

同高さ:0.8cm

徳川家の伝来では、曜変天目ということになっていますが、今日の知識からすれば、油滴とするのが妥当でしょう。

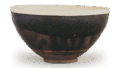

土は、白いねっとりした細緻な質で、手ずれで黒ずんでいます。高台は大きく、高く、高台内も深ぐ削り込んでいます。明らかに華北の産と知れます。竜光院や藤田美術館の油滴天目と同所の産でしょう。外から見た全体の形も、建窯のそれとはかなり違って、普通の碗形りをしています。形の分類からすれば、ちょっと天目には入れにくいものですが、昔はこの釉だちのものは、すべて天目と汎称したらしいです。

釉色は、例によって深い黒、ただし建窯の釉のように厚くたっぶりとはしていません。

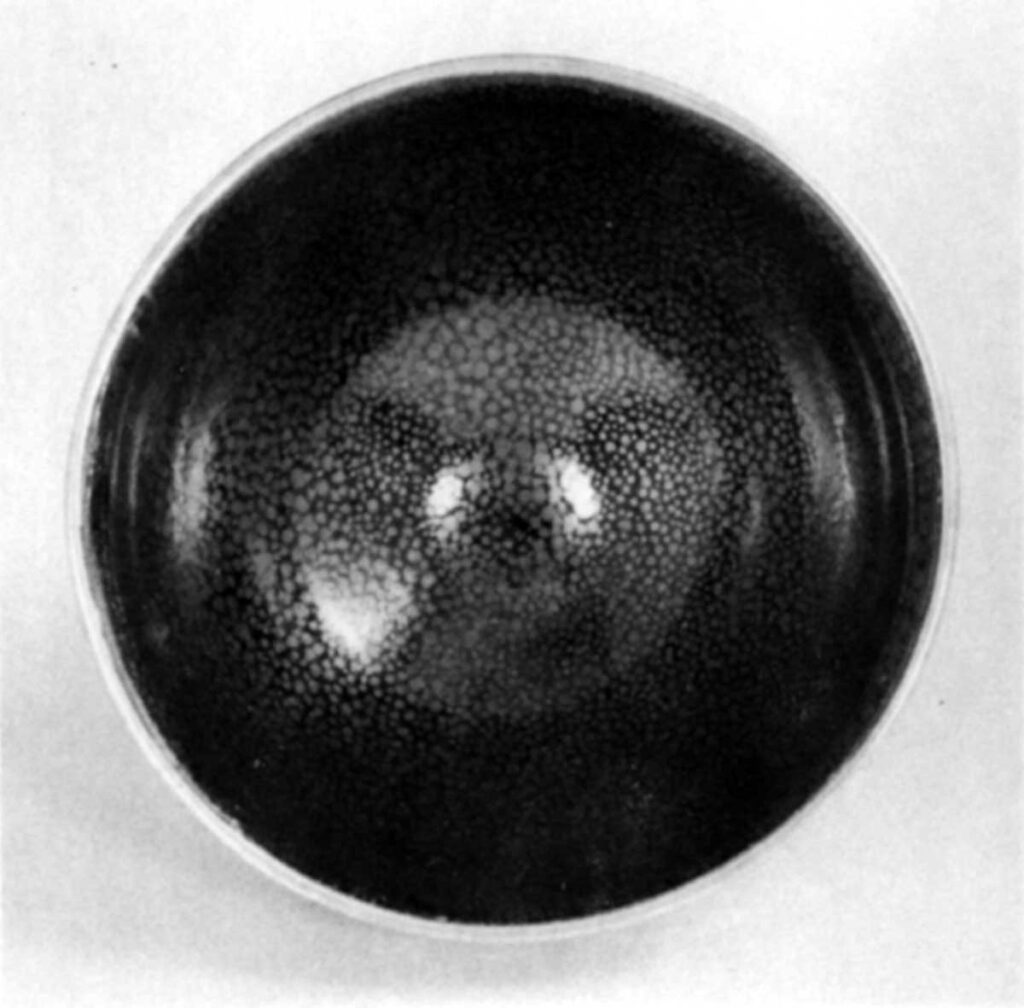

外側の釉切れの部分にしても、あのまくれ上がるような、釉だまりは見られません。これは北方の天目の一つの特色といえましょう。その釉の表面にわずかにセピアがかった銀色の粒、いわゆる油滴がびっしりと浮かんでいます。もっとも油滴の粒は一様ではなく、大きいのもあれば小さいのもあります。だいたいにおいて円形に近い結び方をしています。拡大鏡で見ると金属の細かい結晶が凝集したものと認められます。

内面についていいますと、油滴は均質でむらなく散っています。上へゆくほど粒が細かくなるのは、器壁のカーブの加減、つまり釉の厚さのせいでしょう。これに対して外面は、あまり油滴のそろいがよくありません。側面の図に見られる面は、それでもまだよくそろっているほうですが、反対側の面(高台の図の面)では、大小の差が激しいです。しかも釉が、煮えたようにあばた状を呈し、艶も鈍いです。火が甘かったと思われます。釉面に吸い込みあとのような孔があるのも、そのせいでしょう。裾のやや盛り上がった釉だまりの部分には、油滴が結ばず、漆黒の釉だけが見えます。

高台のほうの図を注意して見ますと、釉ぎわから高台わきにかけて、紫がかった釉の、なだれがあることに気づくでしょう。

こういう現象は、きわめて例が少ないですが、天目釉の謎を解重要な鍵なのです。建窯の天目の、盛り上がった釉ぎれの部分を見ていますと、天目の釉は、一重のものとしか考えられませんが、実はすべて二重釉なのです。

すなわち、下にキマチ(来待。島根県に産する酸化鉄を含んだ凝灰岩。赤瓦などの釉の原料)のような含鉄釉料をかけ、さらに薄い灰釉のような、水釉をかけて焼くのです。上の釉は、下釉からはみ出ないようにかけられますし、焼成中に下釉とよく溶け合って、焼き上がりの釉面かゐは、それと見抜くことはむずかしいです。ところが、この茶碗では、たまたま上釉がわずかに流れて下釉のない素地の上に及んだわけです。その点、まことに貴重な資料といわなければなりますまい。

ちなみに付け加えておきますと、この上釉にはおそらく鉛分が含まれているに違いありません。茶碗が焼き上がり、窯が冷えてゆく過程で還元が起こり、それが上釉の鉛分に作用してあの虹彩(一種のラスタ)膜を、つくることになるらしいのです。

伝来は、もと堺の油屋常(浄)祐の所持。のちに将軍家に献上され、家康から、駿府において尾州義直に譲られた、いわゆる駿河御譲りものです。

(佐藤雅彦)