高さ:9.5cm

口径:11.7~12.6cm

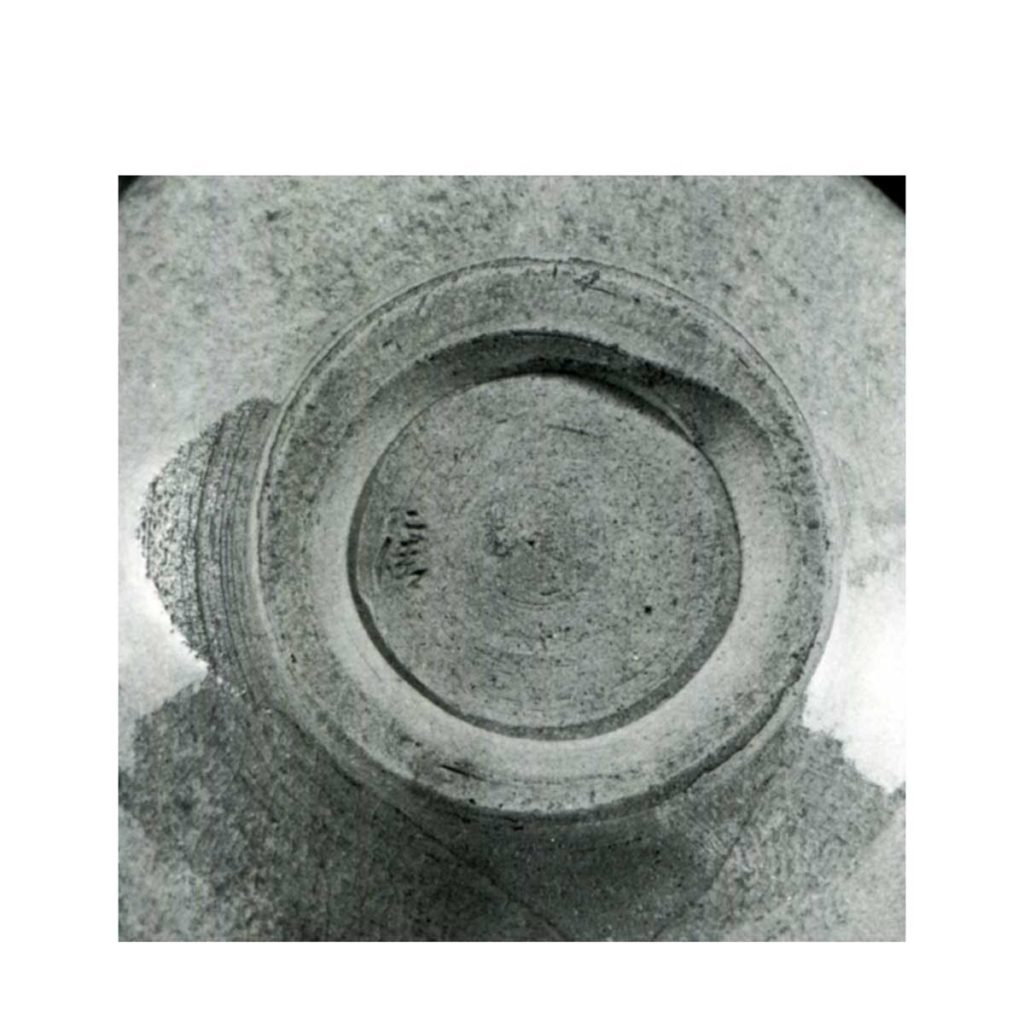

高台外径:5.0cm

同高さ:0.7cm

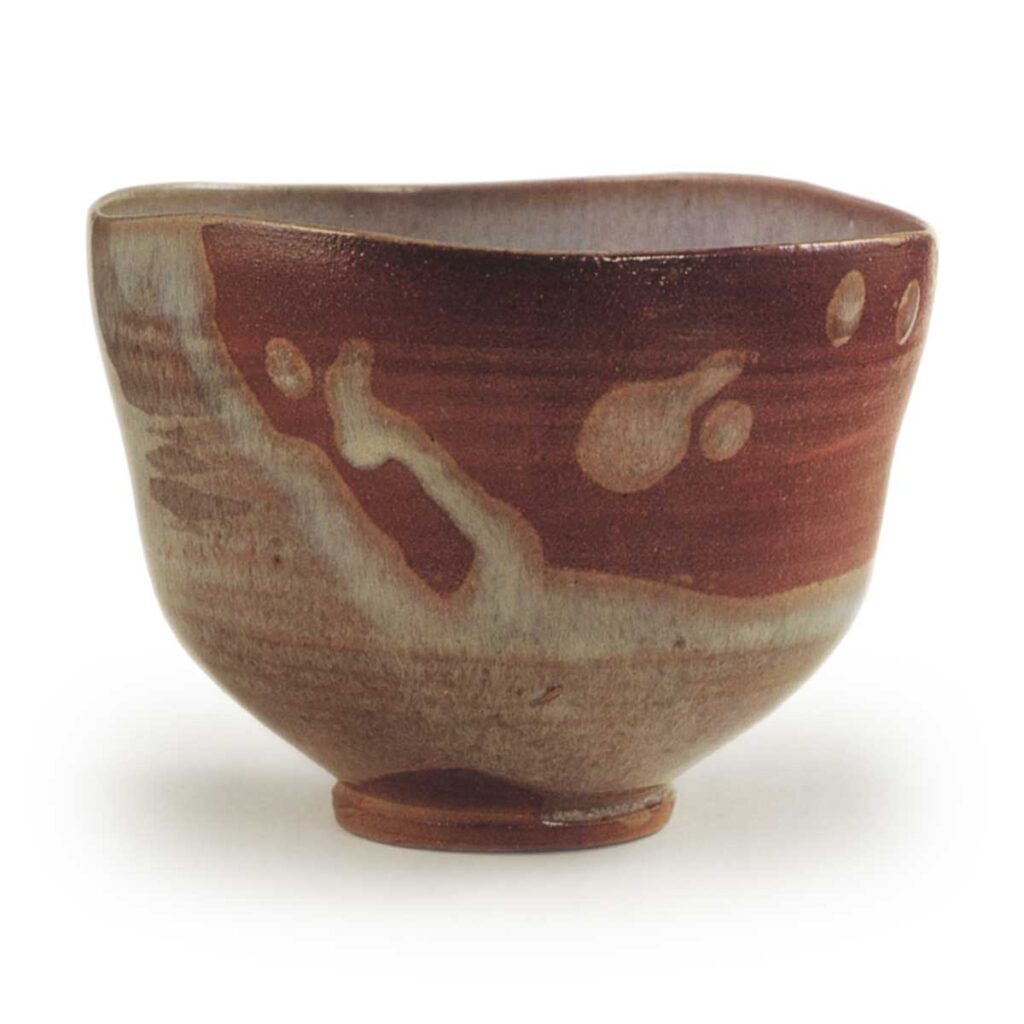

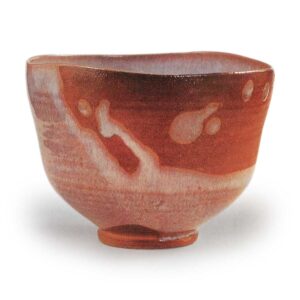

古来、加賀における仁清茶碗の中では、能久治の金筋茶碗とともに双璧と称され、ととに片男波は、作ぶりのおもしろさから、声価の高いものでした。その銘は、釉がかりの景が、波に似ていることからのものであることは、想像にかたくありません。

仁清は色絵陶器のほかに、瀬戸釉や信楽ふうの作品も焼いていますが、信楽ふうの素地膚を見せた作品には、この茶碗のように白濁色の釉を、流しがけ状にしたものが多く、ことにみずさし水指や茶碗には、特色ある施釉を行なっています。

茶碗では、本巻所載の「うろこ波茶碗」にもこの技法が用いられ、他にも「轍線茶碗」「忍草茶碗」なども、釉技、形姿とも同様の作ぶりで、仁清独特の形式の茶碗といえます。

しかし片男波は、同様の作ぶりの茶碗の中でも、ひときわ異彩を放つ茶碗で、他の茶碗には、いずれも色絵が併用されていますのに、この茶碗は釉がかりのみで、意匠的効果を十分に果たしています。そしてまた、管見に及んだ類の茶碗の中でも、これほど技巧的な作為を強く感じさせるものはなく、簡素な色感であるにかかわらず、まことに精巧な趣です。

高台ぎわの削り込みが深いために、高台は、あたかも円座を敷いたかのように、くっきりと削り出され、高台畳つきは、仁清茶碗によく見る片薄に削り出され、高台内左側に「仁清」の印が押されています。

内面全体と外側に、白濁釉(難廊釉)をかけていますが、外側の一方に、口辺から横に半月形の露胎部があり、そこに飛び釉を点じています。総体、流しがけしたような趣ですが、波頭や飛び釉など、すべて紋様的効果を、十分に配慮した施釉です。

したがって、釉がけも一度がけではなく、二度薄くかけた釉がかわかぬうちに、口辺その他、釉の厚い部分は、再度かげているようであり、内面は、茶を点じることを考慮して、外側よりも厚くかけられています。全体、かなりよく溶けて光沢があります。上素地も、かなり堅く焼き締まり、胴の露胎部は赤く焦げ膚を見せて、青みをおびた白濁釉の波頭紋様が、ひときわ、あざやかに浮いて見え、また内部の釉膚は、ほのかに紫みをおびています。

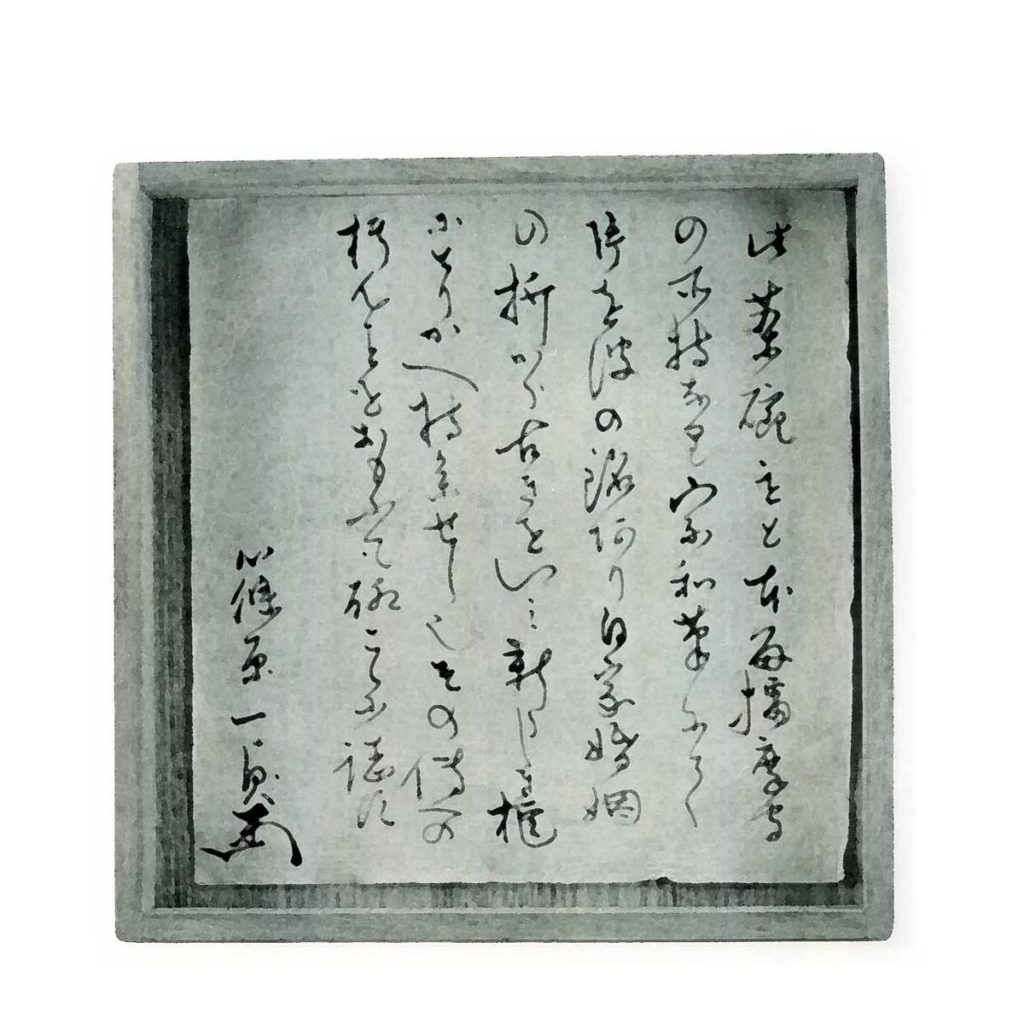

内箱蓋裏の貼り紙に、

此茶碗 もと本多播磨守の所持なり 宗和筆にて 片を波の銘あり 自家婚姻の折から古きをいゝ 新らしき櫃にとりかへ持参せし也 その伝への朽んことをおもふて 聊ここに誌す 篠原一貞(花押)

と墨書き付けされています。

これによって、この茶碗は、加賀前田家の家老、本多播磨守の所持であったところ、播磨守の娘が、同藩士である篠原家に嫁すときに、持参したものであったらしいですが、婚儀の引出物に、「片男波」の銘は縁起が悪いということから、宗和筆の箱をはずして持たせたものであると伝えています。

篠原一貞は、俗に大篠原と呼ばれて、篠原一統の本家筋に当たり、禄高八千石の大身でした。そしてその後、明治に至って、同家から金沢の人、岡伊作に譲られ、『大正名器鑑』には同人の所蔵となっています。

(林屋晴三)

片男波 かたおなみ

名物。焼茶碗、仁清作。

茶碗の外部に白釉で片男波の模様が精巧に焼き出されているのでこの名あります。

金森宗和の銘で「片を波」の箱書付があったといいます。

もともとは宗和が自分の好みから仁清に注文したものと思われます。

通常の仁清とは作行に格段の相違があります。

加賀藩家老本多播磨守旧蔵、同家の娘が篠原家に嫁ぐ際これを土産物としました。

(『大正名器鑑』)

付属物 箱 蓋裏 書付 色紙

伝来 加賀藩家老本多家―同藩士篠原家

所載 東都茶会記第一輯上 大正名器鑑

寸法

高さ:8.9―9.5cm 口径:11.8―12.7cm 高台径:4.7cm 同高さ:0.6cm 重さ:249g

これは仁清が、彼の得意とする本量以外にまで手を出し、作為的に雅味を出そうとして、意図して造った茶碗です。その結果が、まずくなったかどうかは鑑賞者の目にゆだねたいです。

‥先の「扇流」は、仁清そのものの力量が発揮されていますが、この「片男波」はちがいます。結局、自然に起こるべき変化を、技巧によって。作為的に計算してとらえようとしていることがわかります。

素地土は信楽土ですが、これに釉を流しがけにして、釉の変化の面白さを出した技量はすぐれています。

本文中ではふれる余裕がありませんでしたが、仁清以後になるとこうした京焼の伝統が形作られ、とくに、仁清、乾山、木米が三大名工と称されるようになりますが、「佗び茶」の系譜、あるいは、「佗び茶」の茶碗の系譜から見るときは、大きな変質と見なければなりません。

金森宗和による「片男波」という銘も、仁清茶碗にふさわしいです。

片男波 かたおなみ

仁清作茶碗。

素地土は信楽土だが、これに釉を流しがけにして、その釉の変化の面白さがこの茶碗の生命である。

仁清のすぐれた意匠家である一面と、卓抜した技量をよくうかがいとれる一碗である。

仁清以降、こうした滞洒な作風「綺麗寂び」が京焼の伝統となり、特に仁清・乾山・木米が三大名工と称されるようになるが、佗び茶の系譜からみるときは、大きな変質とみなければならない。

金森宗和による銘も、仁清茶碗にふさわしい。

【付属物】箱-蓋裏色紙書付

【伝来】加賀藩家老本多家-篠原家

【寸法】高さ8.9~9.5 口径11.8~12.7 高台径4.7 同高さ0.6 重さ249

流釉茶碗 銘片男波

Ninsei: tea bowl, known as “kata-onami”, nagare (running-down) glazeMouth diameter 11.7~12.6cm

高さ9.5cm 口径11.7~12.6cm 高台径5.0cm

茶碗の収まった内箱蓋裏の貼紙に「此茶碗もと本多播磨守の所持なり 宗和筆にて 片を波の銘あり 自家婚姻の折から古きをいミ新しき櫃にとりかへ持参せし也 その伝への朽んことをおもふて聊ここに誌す 篠原一貞 (花押)」 と記されているように、茶碗外側の釉景色に因んで、金森宗和が「片男波」 と書き付けた箱に収まって、加賀前田家の家老本多播磨守の所持するところであったが、娘が同藩で禄高八千石の大身であった篠原家に嫁ぐにあたり、「片男「波」 の銘ではふさわしくないので、いま付属している新しい箱に替えて持たせたらしい。以後、篠原家に伝来したのち、明治に至って金沢の人岡伊作の手に移った。

やや深いたっぷりとした薄手の茶碗で、胴を少し引き締め、口辺をわずかに抱えこませた姿は 「色絵鱗波文茶碗」 と共通した宗和好みと伝える形式である。轆轤の名手仁清の手腕を余すところなく発揮したといっても過言ではなく、隅々まで配慮の行き届いた巧妙な作振りである。

見込には白濁色の釉をずっぽりとかけ、内側はやや薄く、外側一方は高台際まで、一方は素地膚を残して流しがけし、空間にあたかも波の飛沫のような大小の飛釉をかけている。流しがけしたような趣であるが、十分に文様的効果を配慮した施釉であり、見込の釉は紫みを帯びている。ほのかに赤く焦げた素地膚はかなり固く焼き締まり、高台は仁清独特の削り込みで、畳付が片薄になっている。高台内左方に、古来、宗和印と呼ばれている 「仁清」の小印を捺している。