下がり節で、慶首座の典型ともいうべき形である。

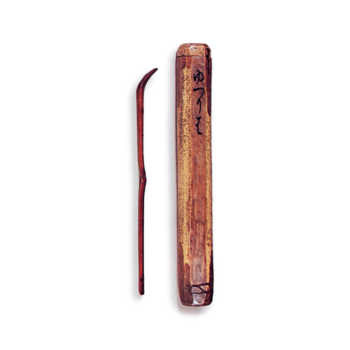

櫂先の幅は広く、ゆるく撓めて双樋があり、本樋の節下にごまをみる。

節はやや高い。

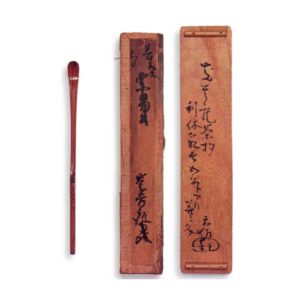

筒は代用物でヘギ板の四角を紙で貼り合わせた佗びた箱で、利休筆の「慶首座茶杓」と書付がある。

初名宗慶、慶主座となる。

堺の集雲庵二世で同庵はのちに南坊と改称。

利休の直弟子として茶の奥義を伝えられ茶杓の下削り職を任じた。

利休口伝という『南方録』を残す。

利休三回忌後、飄然と庵を去ったと伝えられる。

【付属物】内箱―桐ノモク随流斎宗佐筆「慶首座茶利休箱書アリ宗佐(花押)」 外箱―溜塗面黒塗藤田箱。

【寸法】 茶杓ー長さ18.5 幅1.2 筒長さ20.0

【所蔵】藤田美術館