青木龍山作 佐賀県有田町 藏:有田町S氏

口經:五寸二分

高さ:一寸八分

高台徑:一寸五分

重量:220g

たいひ らんてんもく ちゃわん

鸞は「らん」もしくは「おおとり」と呼ばれていますが、この作品は古來伝世の「玳玻盞鸞天目」の写しと思われます。見込の中に鳳凰を相対に蝶や梅の花を配置した構図で描き、玳玻盞特有の釉が変化を起こし紋様となって鳳凰の図を浮き出させています。形はやや浅く見込の図案がよく見えるような造となり茶を点てると茶の色と鳳凰とが相まって美しく見えます。

青木龍山氏の天目釉に対する思いが伝わる茶碗で日展での大作の作品も然る事ながら天目釉の可能性を見出すための原点がこの茶碗にあると感じさせます。伝統から芸術性へと進化させた龍山流というのが見受けられます。

青木龍山栞より

文化勲章受章

文化功労者

日本芸術院会員

青木家の略史

青木家の先祖は十六世紀後半、肥前の豪族、龍造寺隆信公の軍勢に追われ、筑前青柳の地より来たと伝えられております。

日本で磁器が初めて創成され、すでにその黄金期を迎えていた三百数年前の元禄年間には、有田の里、現在の外尾山古窯址周辺にその庵を構えていたということが、歴代先祖の眠る、三郎山および菩提寺である報恩寺の記録調査で確認されております。

以来一族は外尾山窯および廟祖谷窯で代々その炎を守り続けてまいりました。

廃藩後の明治十四年、家業の窯元を継いだ祖父 甚一郎は、貿易を主とした内外向陶磁器製造販売をてがけ、明治三十二年に青木兄弟商会が創立されました。その後、父兄弟にて有田陶業と改名され事業は継承されました。昭和二十八年個人作家として独立した久重は、青木龍山と号して現在に至りました。

陶心一如

ひとつのものを生み出したとき、私はひとつのそれがもつ、味と輝きをしみじみとながめる。

しかし、これがひとつの喜びでなく、多くの人達の喜びとなり幸せを分ち合うとき、その喜びは和となり感激として生れてくる。

ひとつの喜びが多くの人の喜びとなるように、私は火と土による美と詩性への探究に静かに歩き続けたい。

何故ならそこに自分と云うものがあり、それ以外に自分をおく場所があり得ないからである。

(龍山二十八歳の時の創案)

青木龍山

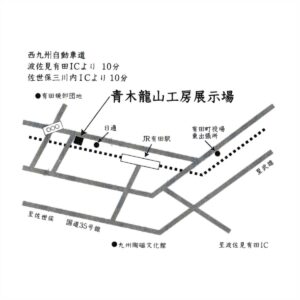

〒844-0025

佐賀県西松浦郡有田町外尾山

TEL(〇九五五)四ニー三ニセニ

FAX(〇九五五)四ニーニ二五七

龍山の歩み

昭和二十六年 東京多摩美術大学日本画科卒業。卒業と同時に法政大学第二高等学校、法政大学女子高等学校の教諭として二ヶ年間勤務。

昭和二十九年 第十回 日展に「花紋染付大皿」 初出品、初入選。

昭和四十一年 外務省買上。 (以降四回)

昭和四十六年 第三回日展に「豊」を出品、特選受賞。

昭和四十七年 第一回 佐賀県芸術文化賞受賞。

昭和四十八年 佐賀県有田町文化功労者賞受賞。

昭和四十八年 第十二回 日本現代工芸美術展に「豊延」を出品、会員賞、文部大臣賞受賞。

昭和四十八年 第五回日展に出品を委嘱さる。(~五十五年第十二回日展)

昭和四十九年 第十三回 日本現代工芸美術展審査員。

昭和五十三年 日本橋三越本店にて個展を開催(個展十八回)

昭和五十六年 日本現代工芸美術展「容」特別会員賞。

昭和五十六年 日本現代工芸美術家協会理事就任(以降現在まで)

昭和五十六年 第十三回 日展審査員。

昭和五十七年 社団法人日展会員。

昭和五十八年 佐賀県教育委員会より芸術文化部門功労者表彰。

昭和六十年 佐賀県立窯業大学非常勤講師就任。(現在まで)

昭和六十三年 第二十七回 日本現代工芸美術展理事出品で文部大臣賞受賞。(天目韻律を出品)

昭和六十三年 社団法人 日展評議員。

平成三年 第二十二回日展出品作「胡沙の舞」により第四十七回 日本芸術院賞を受賞。

平成三年 社団法人 日展理事となる。

平成三年八月 東京日本橋高島屋に於て、第三十回記念 日本現代工芸美術秀作展及び選抜選に出品。ドイツに於ける海外選抜展に父子共に出品決定する。 (フランクフルト工芸美術館)

平成三年十月 佐賀県政功労者文化部門にて知事表彰を受く。

平成三年十一月 佐賀新聞社より芸術部門の佐賀新聞文化賞を受く。

平成三年十一月 四国高知大丸にて二回目の個展を開催。

平成四年十二月 日本芸術院会員に就任する。

平成五年三月 社団法人 日本現代工芸美術家協会の副会長に就任する。

平成五年三月 日本陶芸展 秩父宮賜杯選考委員となる。以降毎年選考委員を務める。

平成五年三月 社団法人 日本現代工芸美術家協会副会長に就任。

平成五年三月 伊勢神宮美術館に天目花瓶 「渚」壹點美術品として献納する。

平成五年四月 社団法人 日展常務理事に就任する。

平成五年五月 博多大丸にて日本芸術院会員就任記念 青木龍山回顧展を開催する。

平成五年六月 第二十五回 日展審査員を委嘱さる。

平成五年十一月 第五十二回 西日本文化賞を受賞する。

平成五年十一月 有田国際やきものフォーラム・98で記念講演をする。

平成六年十一月 日本橋三越特選画廊にて個展を開催する。

平成七年六月 第二十七回日展審査員を委嘱さる。

平成七年十二月 NHK「人生読本」 全国放送のラジオ番組で「飽くなき黒への挑戦」で放送される。

平成八年二月 NHKおはよう列島 「現代の匠」に「黒で彩る豊かなやきもの」のタイトルで全国放送される。

平成八年四月 天皇陛下よりお茶会に招かれ御所にて天皇皇后両陛下と談話の栄に浴す。

平成八年七月 世界の炎博テーマ館 日本陶芸の精華展に作品二点出品す。

平成八年九月 NHKハイビジョン全国放送エンタープライズ24 「白への幻想陶磁の究極に挑む名工たち」で放映される。

平成八年九月 NHK総合テレビ全国放送 人間ドキュメント「白と黒」が放映される。

平成八年十二月 NHK BS全国放送 「やきもの探訪・黒の階調を追う」が放映される。

平成九年六月 第二十九回日展審査員を委嘱さる。審査主任を務める。

平成九年七月 (社)現代工芸美術家協会の常任顧問となる。

平成九年九月 日本橋三越本店特選画廊にて個展を開催す。

平成十年四月 大本山永平寺に貫主様のご発願にて天目大香炉を献納す。

平成十年五月 NHKやきもの探訪展に出品す。

平成十一年十月 日展審査員を務める。

平成十一年十一月 文化功労者として顕彰さる。

平成十二年一月 佐賀大学美術科客員教授に就任する。

平成十二年三月 西日本新聞社 きゝ書きシリーズ 「陶心一如」の出版。

平成十二年四月 赤坂御苑にて文部省より春の園遊会に招待される。

平成十二年九月 NHK佐賀放送局より千代田中学校にて「心の時代」公開録画される。

平成十二年十月 NHKラジオ「心の時代」 全国放送。

平成十三年二月 STS陶美を求めて「やきものの里に生まれて」テレビ放送される。

平成十三年四月 NHK衛星第二放送にて「やきもの探訪・黒の階調を追ふ」再放送。

平成十四年二月 奈良薬師寺大講堂 落慶奉賛奉納作品 天目「響韻」 平成十三年 日本現代工芸出品作を奉賛する。

平成十四年十月 日展審査副主任を務める。(審査員八回目)

平成十五年三月 NHK教育テレビ 全国放送 「美と出会ふ」に出演。

平成十五年三月 引続き全国放送NHK教育番組 ラジオ深夜便「伝統をこえて黒の世界に魅せられて」に出演する。

平成十五年三月 全国書美術振興会の依頼にてホテル日航福岡会場にて「人生論」の題目で講演。

平成十六年四月 広島廿日市美術ギャラリーの主催で「青木龍山展~黒への挑戦」が開催される。

平成十七年十月 第三十七回日展工芸部門の審査主任を務める。

平成十七年十一月 天皇陛下より皇居宮殿にて文化勲章を親授される。

平成十八年一月 有田町の名誉町民となる。

平成十八年二月 美術部門では初の佐賀県県民栄誉賞を受賞。

平成十八年九月 日本橋三越本店にて文化勲章受章を記念して個展を開催。

平成二十年一月 福岡三越にて文化勲章受章記念 青木龍山の世界展を開催。

平成二十年四月 逝去

平成二十一年六月 従三位に叙せられる。

平成二十一年六月 作品寄贈記念青木龍山回顧展が九州陶磁文化館にて開催される。