高さ:7.4~8.9cm

口径:15.3cm

高台外径:5.2~5.3cm

同高さ:1.0cm

元禄のころ、遠州流の茶人であり、大の目利きとして知られていた、京都の糸屋良斎(了斎とも書く)所持であったことから、系屋唐津と呼ばれます。

聞くところによると、いつごろからか数寄者の間に、「中尾」「加就」とともに、唐津三碗の一つとして賞玩されたということです。

作ゆきは、この種の古唐津としては、まれにみる釉色の優美な茶碗であり、しかも形状は大ぶりで量感に満ち、かつ親しみ深い味わいをもつ茶碗です。口径に比して、かなり小さぐ引き締まった高台は、くっきりと竹の節状をして、高台ぎわから胴にかけて、轆轤(ろくろ)はゆるやかな曲面を保ちながら運ばれ、胴の上部で一段くびれて口辺に至り、口作りは少し端反りぎみになっています。

高台がくっきりとしているのは、高台ぎわの箆削りがかなり深いためで、腰箆も、胴のあたりにまで及んでいます。高台は片薄状、内部中央に兜巾が現われ、そのまわりに細い筋が二~三めぐっています。また畳つきには、石はぜの抜けあとが一ヵ所、大きく残っています。

裾から高台にかけての露胎部は、ねっとりとした灰かっ色の土膚を見せ、高台内には、朱色をおびた赤みが現われています。

白ねずみ色の釉膚に、やや粗めの貫入が現われていますが、釉がかりは、総体的にかなり厚いです。

釉膚はなかなかに景豊かで、ことに外側があざやかです。裾近くに、やや青みをおびたところ、あるいは桃色、または黄赤みなどに変化し、さらに二筋の釉なだれが高台ぎわで重なり、高台側面で玉になっているのも、一つの見どころです。

見込みの釉膚には、大小のしみが雨漏りのように現われ、見込みの茶だまりのあたりに、少しゴマがふっています。口辺に茶渋めぐる。

手取りがいささか重いのは、腰のあたりが、かなり分厚いためですが、そうした形状は、是閑唐津「三宝」と似ています。しかし三宝は、いかにも佗びた趣が深いのに対して、この茶碗は釉色が明るく、初風炉の濃茶にふさわしい茶碗と思うのは、おそらく筆者だけではありますまい。

口から胴にかけてひび割れが一本、口辺に小さいほつれ十ヵ所、すべて金繕いされています。

久しく世に出たことのない名碗だけに、数寄者の間での声価を高めることでしょう。

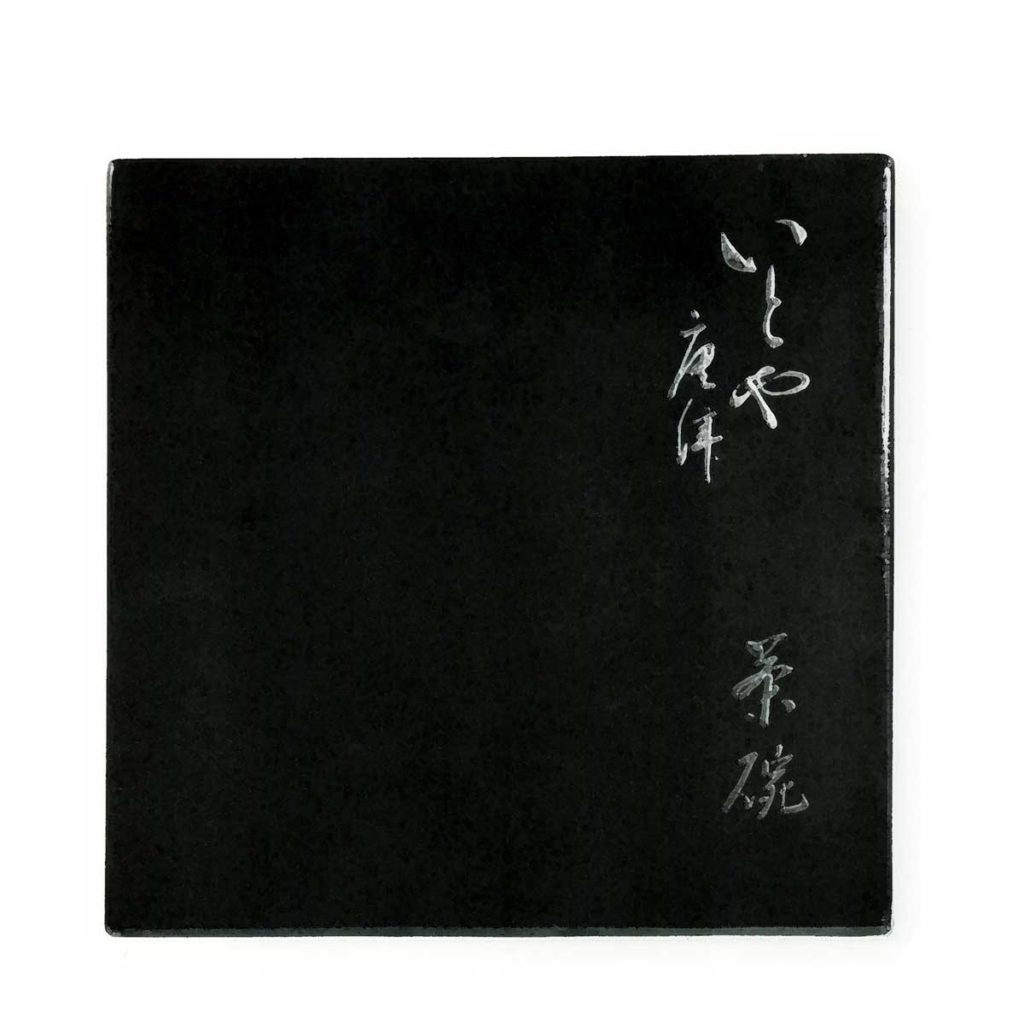

黒真塗りの内箱蓋表に、筆者は不明ですが、銀粉字形で「いとや 唐津 茶碗」と現わされています。また外箱蓋裏に「此茶碗元糸屋了斎所持依之いとや唐津と云」ともしるされています。

古いことは明らかにしませんが、糸屋ののち、京都の福井家に伝来したものと聞いています。

(林屋晴三)

唐津 奥高麗茶碗 銘 糸屋唐津

高さ7.5㎝

口径15.4㎝

高台径5.3㎝

唐津の無地の茶碗には、所持者の名を冠して「中尾唐津」とか「足閑唐津]というような称を付されたものがあるようで、この糸屋唐津もその一つであります。

元禄のころ京の口利きとして知られた糸屋良斎が所持していたことによる。

唐津としては古格のある茶碗であるため、それらはすべて奥高麗のなかに入れられていますが、「深山路」や「真蔵院」などにくらべると、作りや土にわずかながら違いがあるように思えます。

あるいは窯場の違いなのであるだろうか、この茶碗では土が砂目で堅く、釉膚が青白く還元しているので、枇杷色の柔らかな調子の奥高麗とはやや趣を異にしています。

元禄の頃、遠州流の茶人であり、大の目利きとして知られた京都の糸屋良斎 (了斎とも書く) 所持であったことから、 糸屋唐津と呼ばれています。いわゆる奥高麗手の作行きですが、 「三宝」 や 「秋の夜」が枇杷色の釉膚に焼き上がっているのに対して、この茶碗は青みをおびた釉膚に焼き上がっています。 轆轤は緩やかな曲面を保ちながら胴の上部で一段くびれて口にいたり、口造りは少し端反り気味になっています。 底から腰にかけてはかなり厚手で、 口径に比して小さく引き締まった高台がくっきりと竹節状に削り出され、畳付は片薄に高台内中央に兜巾が削り出されています。 高台まわりの土膚はねっとりとして一部赤く焦げ、 釉膚は大小のしみが雨漏りのようにあらわれ、 侘びた景色をなしています。 作振りは 「三宝」 や 「秋の夜」に比してかなり作為的であるように思われます。 糸屋良斎所持の後、京都の福井家に伝来したものと聞いています。

奥高麗茶碗 銘「糸屋唐津」

十七世紀初期

高7.5 径15.5

小石まじりの鉄分のある土で轆轤づくり。青井戸形の茶盤です。高台は小ぶりで、典型的な竹の節です。高台内に兜巾があり、畳付は片薄で、三日月高台となっています。腰から胴にかけ肉が厚く、口づくりは薄いです。 長石釉が厚くかかり、高台ぎわから高台にかけて釉が流れ落ちて景色をつくっています。釉色は還元炎焼成により、青味をおびた灰白色となり、御本風の淡く赤い斑文と、とけた石が景色をつくっています。元禄の頃の茶人、糸屋良斎が所有していたのでこの銘があります。