高さ:6.2~6.4cm

口径:12.5~12.8cm

高台外径:4.7cm

同高さ:1.2cm

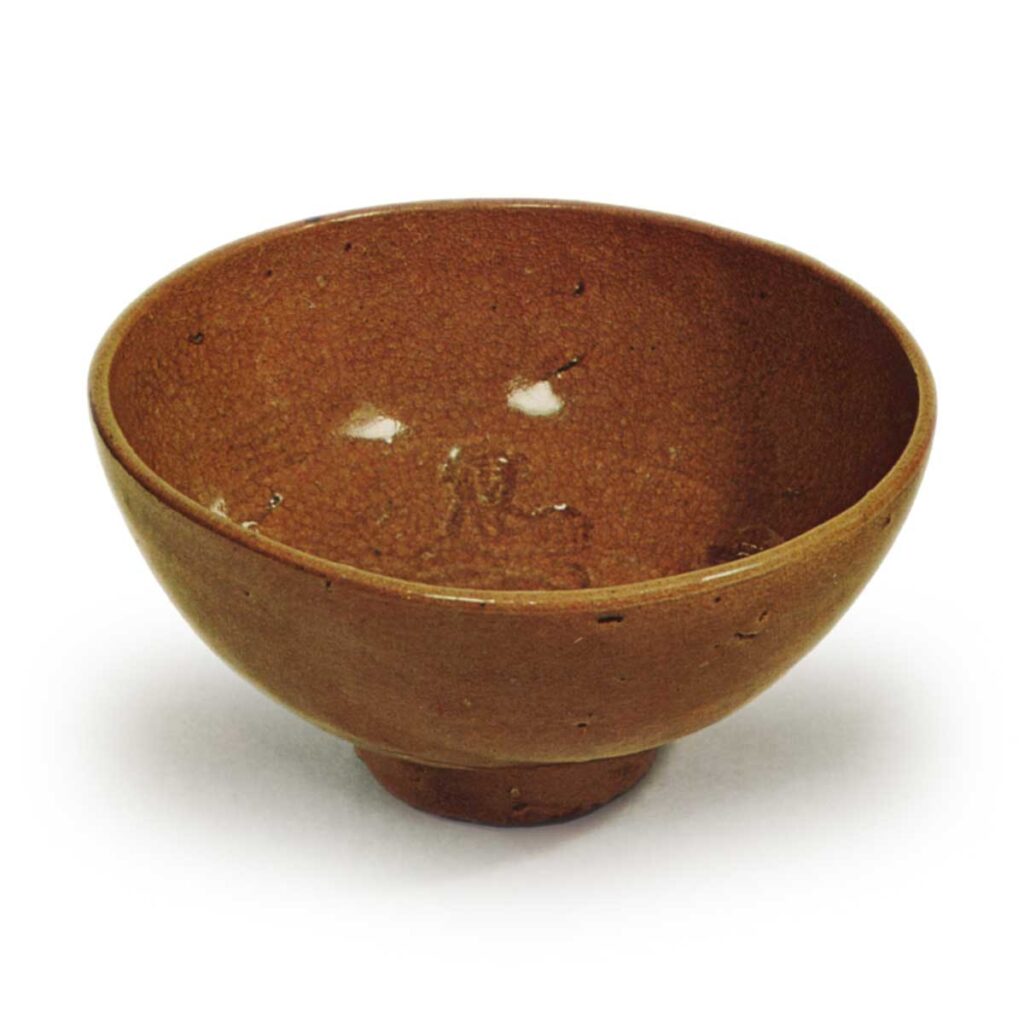

名古屋の豪商十一屋、小出家に伝来したところから、十一屋の人形手として有名な茶碗です。

土見は高台の内だけですが、鉄分の強い赤い土で、焼き締まりは堅いです。土からいって、おそらく浙江か福建あたりの産と思われます。速い轆轤(ろくろ)で仕上げたらしく、形く、高台内の削りしまいは、兜巾になっているこIXSSたゆたXrしがな。一面にかかる釉は、黄ばんだオレンジ色で、ガラス分が強いため光沢に富み、釉面には、細かな二重貫入がはいっています。所々に白い卯の斑が吹いているのは、藁灰が混じっていたからでしょう。

こう書きますと、何か特殊な釉のようにみえますが、本来は土灰を主体にした青磁釉で、ただ窯の加減か焚きぐあいかで、酸化炎焼成になったため、こういう色合いに上がったわけです。これを還元炎で焼けば、竜泉窯の青磁と同じく、美しい青緑色になったはずです。

中国では、この手を米色青磁と呼んでいますが、日本の茶人たちは「ひしお手」(ひしおは醤のつくり。赤い色をさしていったものです。)と呼んで珍重しました。「馬蝗絆」や「満月」のような、あざやかではありますが、とりすました感じの青磁の色に対し、これは暖かで柔らかく、佗び茶の趣向によくかなったからです。

茶碗の外面には、何の飾りもありませんが、内面には、人形手通有の彫飾が印されています。すなわち、内壁の半ばぐらいのところに、水平線が引かれ、その上縁に沿って、長い長方形を一単位とする、雷紋帯がめぐらされています。もちろん、これは型押しです。そしてその下縁に、座形の唐子と唐花の折れ枝が、二つずつ対向に印されています。この唐子をつかまえて、古人は人形のある茶碗、人形手と呼んだわけです。二個の唐子と折れ枝は、それぞれ形がやや違って見えますが、別の印を用いるというのも妙なことですし、たぶん、押し加減で印面が変わったのでしょう。これら四つの印紋に囲まれた内底は、径三cmほどのくぼみ、つまり茶だまりとなっており、この茶碗の景色に、いっそうの花を添えています。

写真で見るとおり、茶碗の膚には、大小さまざまの小孔や傷があり、高台の畳つきには、ひっつきまであってヽけっして上作のものとはいえませんが、その良相な作りが、ひしお色の釉調とともに、昔の佗び茶人たちに、愛でられたのでしょう。こういう好みが、やがて枇杷色の、ざんぐりした膚の、井戸茶碗などにつながってゆくのです。

伝来は、十一屋、小出家から、昭和七年、大原三楽庵の有に帰し、その後、今の所蔵家に納まりました。人形手としては、第一といわれる茶碗です。

(佐藤雅彦)

付属物

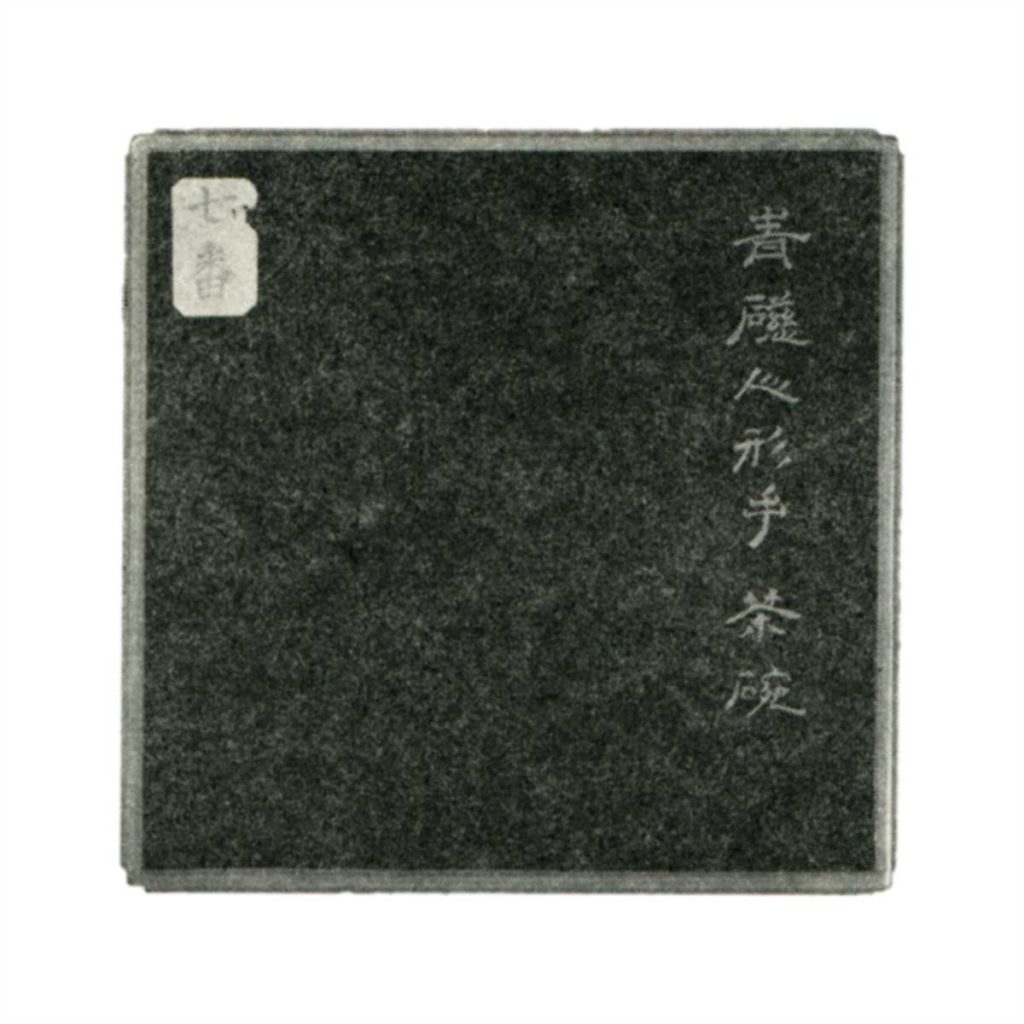

箱 黒塗金粉字形

伝来 名古屋十一屋小出家

所載 茶道正伝集 目利草 伏見屋宗理著名物茶碗図会 名物目利聞書 本屋了雲著苦心録 大正名器鑑

寸法

高さ:6.3~6.8cm 口径:12.4~12.7cm 高台径:4.6 同高さ:1.1cm 重さ:230g

名古屋の富商、十一屋小出家に伝来しましたので、十一屋の人形手としてひろく知られています。土見は高台内だけで、鉄分が強いため赤くこげています。竜泉窯の土とはやや異なりますから、福建か浙江のどこかの窯で焼かれたものでしょう。釉の色は、青磁とよぶのが気がひけるくらいに赤いです。オレンジ色とでもいうべきでしょう。

釉の質そのものは青磁なのですが、焼きが還元焔ではなく酸化焔によったため、釉中の鉄分が酸化して、こういう色調を呈したのです。

中国ではこの色のことを米色とよびますが、日本では古くから「ひしお手」(醤手―赤い色の、といった意)とよんで珍重しています。

佗び茶には、翡翠色の美しい青磁よりも、不上がりのひしお色の方がふさわしいと好まれたのです。内面に唐子や唐花の折れ枝が型押しであらわされています。

その唐子のことを人形とよんだものですが、こういう式の型押し文は、竜泉窯はじめ多くの青磁の窯で用いられています。

青磁人形手茶碗 せいじにんぎょうtちゃわん

中国明代の青磁の一種で、焼成が不あがりの酸化焔であったため、青磁釉中の鉄分が酸化し、青磁特有の弱翠色ではなく、かなり濃いオレンジ色を呈している。

茶人間では、古くからこの色を「ひしお手」と呼んで珍重した。

土見は高台だけで、土質は緻密でよく焼き締まり、鉄分が強いため赤く焦げている。

内面には唐手や唐花の折枝文様が型押しされ、この型押しの人物文から人形手の名がある。

この一碗はその伝来から「十一屋の人形手」として広く知られている。

【付属物】箱-黒塗、金粉字形

【伝来】名古屋十一屋小出家

【寸法】高さ6.2~6.8 口径21.4~21.7 高台径4.6 同高さ1.1 重さ230